§ 22-2. Усиление Контрреформации

3. Проблема дисидентов в Речи Посполитой

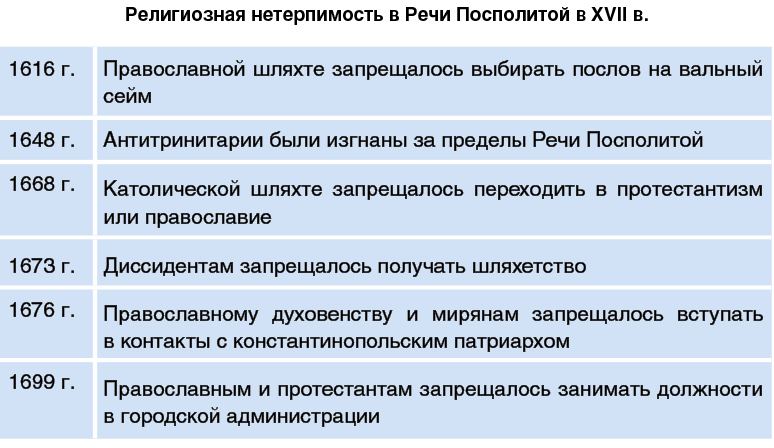

Государственная конфессиональная политика Речи Посполитой вместе с войнами середины XVII в. и победой Контрреформации привела к обострению так называемого диссидентского вопроса. Диссидентами называли лиц некатолического вероисповедания. В Речи Посполитой к диссидентам относили сторонников антитринитаризма, кальвинизма, лютеранства и др., а после Берестейской унии и православных.

Правовые гарантии религиозной терпимости в отношении диссидентов были закреплены Варшавской конфедерацией 1573 г. Затем эти гарантии подтверждали все выбранные короли Речи Посполитой. Позже господствующее положение заняло католичество, что вынуждало диссидентов обращаться за поддержкой к соседним государствам. Это, в свою очередь, разжигало в Речи Посполитой гонения против диссидентов.

Чрезвычайно остро диссидентский вопрос встал на «немом» сейме 1717 г., где внутренние дела Речи Посполитой решались через посредничество российского царя Петра I. Сейм разрешил диссидентам проводить провинциальные соборы, но запретил свободные богослужения, которые разрешались в частных домах без проповедей и без пения.

Диссиденты ВКЛ активно пользовались поддержкой иностранных государств. На протяжении всего XVIII в. Пруссия и Россия, решая свои политические вопросы, предоставляли единоверцам в Речи Посполитой финансовую и военную помощь. Особое значение в этой политике опекунства имела деятельность Петра I. В защиту православных российский монарх не раз поднимал на международном уровне вопрос об их правах, вел переговоры с Римом, направлял своих представителей на белорусские земли и даже физически расправлялся с теми, кто оскорблял православие.

В результате проводимой политики во второй половине XVII — первой половине XVIII в. из 200 протестантских общин в ВКЛ осталось только 38. У православных отобрали около 200 церквей.

Для возвращения своих политических и религиозных прав диссиденты организовали в 1767 г. Торуньскую конфедерацию (протестантская шляхта) и Слуцкую конфедерацию (православная и протестантская шляхта). Россия использовала эти конфедерации как повод для распространения своего влияния в Речи Посполитой.

Таким образом, положение православного и кальвинистского населения в Беларуси было сложным. В то же время конфессиональная ситуация на белорусских землях во второй половине XVII — XVIII в. выглядела уникальной, что объясняется определенными факторами:

1) деятельностью здесь самой многочисленной в Речи Посполитой кальвинистской общины, которая пользовалась поддержкой иностранных монархов;

2) проживанием православного населения Речи Посполитой преимущественно на этнической территории Беларуси, где сохранилась последняя в Речи Посполитой православная епархия и действовали крупные православные центры в Дрогичине, Слуцке, Смоленске и др.;

3) сосуществованием и сотрудничеством диссидентских конфессий и их опекунов между собой;

4) невысокой плотностью католических приходов;

5) постепенным распространением унии.