§ 8–2. Отмена крепостного права

3. Манифест и «Положения» 19 февраля 1861 г. Права крестьян. Уставные грамоты и выкупные акты

19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права в Российской империи и ряд «Положений», объясняющих условия освобождения помещичьих крестьян. В Манифесте выражались благодарность дворянскому сословию за добровольный отказ от своих привилегий и надежда на то, что крестьяне «...поймут и с благодарностью примут важное пожертвование, сделанное благородным дворянством для улучшения их быта», а также оговаривалось, что вместе с новыми правами на них возлагаются и новые обязанности.

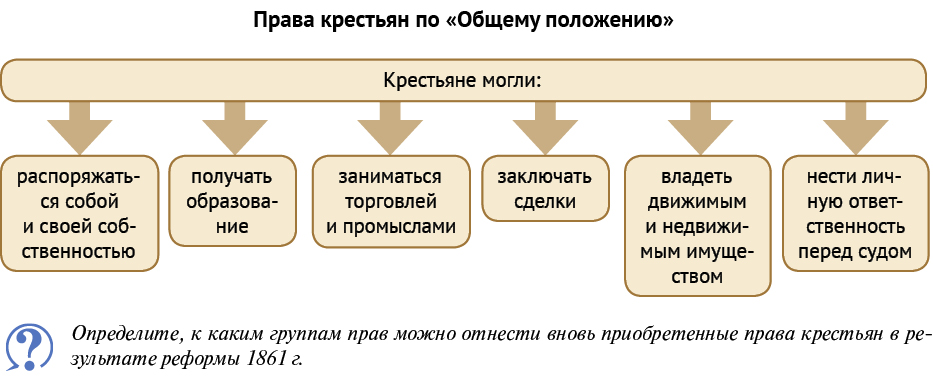

В правовых отношениях падение крепостничества было важнейшим событием в истории всех народов Российской империи. Согласно Манифесту крестьянин получал личную свободу. В «Общем положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» содержались правила, по которым проводилась реформа во всех губерниях России: определялись личные и имущественные права крестьян, порядок организации сельского управления, государственные, земские и мирские повинности, а также правила о выкупе земли. Местные «Положения» устанавливали порядок наделения крестьян землей и выполнения ими повинностей.

В белорусских губерниях реформа осуществлялась на основании «Общего положения» и двух местных «Положений». «Общее положение» декларировало, что крепостное право на помещичьих крестьян и дворовых людей отменяется навсегда. Помещик лишался права распоряжаться крестьянами как своей собственностью, вмешиваться в их личную жизнь, продавать и наказывать их.

Согласно «Положениям» помещики являлись собственниками всей земли, принадлежавшей им до реформы. Часть этой земли они обязаны были отвести для наделения крестьян. До заключения выкупной сделки крестьяне обязаны были выполнять повинности в пользу помещика. На протяжении этого времени (9 лет) они назывались «временнообязанными» и не могли уйти с земли без разрешения помещика. Размеры крестьянских наделов определялись местными положениями.

На период временнообязанных отношений помещику оставлялось право опеки над крестьянами. Помещик освобождался от всех обязательств по отношению к бывшим крепостным, то есть ответственности за уплату налогов и обязанности кормить крестьян во время голода. Этот срок давался для адаптации помещиков к новым условиям хозяйствования. За это время они должны были либо перевести свое хозяйство на новые капиталистические рельсы с применением наемного труда, использованием техники, введением прогрессивных экономических мероприятий и т. п., либо продать свою землю.

Постоянные земельные отношения помещиков и крестьян определялись уставными грамотами, которые составлялись по каждому имению. В уставной грамоте указывались размеры земельных участков и годовая повинность, а также оценка усадьбы на случай ее выкупа. Составленные уставные грамоты проверял мировой посредник, назначаемый из числа дворян. По закону на составление уставных грамот и их подписание крестьянами и помещиками отводилось два года. Кроме мировых посредников для практического осуществления реформы 1861 г. были созданы специальные местные органы — уездные мировые съезды и губернские присутствия по крестьянским делам.

В соответствии с некоторыми изменениями условий реформы в белорусских губерниях после восстания 1863—1864 гг. правительством были созданы специальные комиссии для проверки повинностей, предназначенных крестьянам по уставным грамотам. Комиссии должны были проверить размеры крестьянских наделов и в двухлетний срок составить выкупные акты. В этих документах окончательно устанавливались земельные наделы и выкупные платежи бывших помещичьих крестьян.