§ 8–2. Отмена крепостного права

![]() Как решался аграрный вопрос в первой половине XІХ в.?

Как решался аграрный вопрос в первой половине XІХ в.?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси, XIX – начало XXI в., 11 класс |

| Книга: | § 8–2. Отмена крепостного права |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Понедельник, 9 Июнь 2025, 15:26 |

Оглавление

- 1. Назревание необходимости крестьянской реформы, ее причины

- 2. Подготовка реформы

- 3. Манифест и «Положения» 19 февраля 1861 г. Права крестьян. Уставные грамоты и выкупные акты

- 4. Специфика местных «Положений» для Витебской, Могилевской, Минской, Гродненской и Виленской губерний

- 5. Выкупная операция

- 6. Изменения в реализации реформы, связанные с восстанием 1863 – 1864 гг.

- 7. Результаты и значение аграрной реформы

- Вопросы и задания

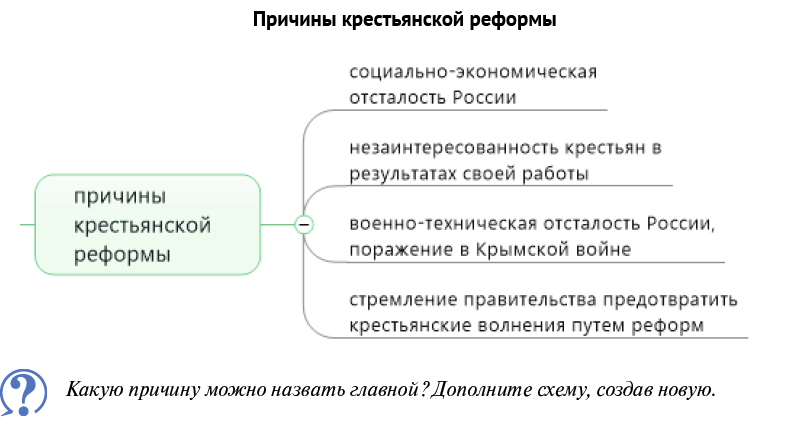

1. Назревание необходимости крестьянской реформы, ее причины

К середине 50-х гг. XIX в. кризис крепостнической системы в Российской империи еще более обострился — быстрыми темпами нарастали крестьянские волнения. Царское правительство, боясь превращения этих волнений в крестьянскую революцию, приступило к подготовке реформы по освобождению крестьян.

Ее было решено начать с белорусских и литовских губерний, так как помещики этих губерний были готовы к отмене крепостного права. Их хозяйства давно были связаны с западноевропейским рынком и втянуты в товарно-денежные отношения. Некоторые помещики уже ввели изменения в обработку земли, применяя машины и механизмы, используя наемный труд. Это свидетельствовало о проникновении в помещичьи хозяйства новых капиталистических отношений. Для таких владельцев освобождение крестьян было не только возможным, но и желательным. Освободив своих крепостных, помещики избавлялись от необходимости заботиться об уплате государственных податей, от заботы о своих крепостных во время голода и других бедствий. Помещики сохраняли свои земли, а крестьяне, получив волю, вынуждены были идти к владельцам земли наниматься на работу.

Однако большинство белорусских помещиков вело свое хозяйство по-старому. Они не имели капитала для использования сельскохозяйственных машин и нововведений в агротехнике, у них не было опыта в рационализации хозяйства и, наконец, они не желали никаких изменений. Многие из них даже не осознавали саму идею ликвидации крепостничества. В условиях расширения товарно-денежных отношений средние и мелкие помещики ради увеличения количества сельскохозяйственной продукции в своих имениях укрупняли фольварочные угодья, обезземеливая крепостных, усиливали эксплуатацию крестьян и тем самым подрывали их хозяйство. Упадок крестьянского хозяйства привел к упадку помещичьего, а затем и к кризису всего сельского хозяйства края.

Немаловажную роль в появлении предпосылок отмены крепостничества играла и политика правительства в западных губерниях. Недоверие царского правительства к местным полонизированным католическим помещикам вынуждало власти делать определенные шаги навстречу белорусскому (в большинстве своем православному) крестьянству. Правительство ставило задачей создать себе опору в крестьянстве на случай дальнейшего развития польского национально-освободительного движения, в котором местная знать играла решающую роль. Упорное навязывание царизмом обязательных инвентарей помещикам белорусско-литовских губерний стало одной из причин их инициативы в освобождении крестьян от крепостной зависимости. В этих условиях белорусские помещики, хозяйства которых уже становились на новый капиталистический путь развития, предпочли вовсе отказаться от крепостничества.

Поражение России в Крымской войне (1853—1856), обусловленное экономической и военно-технической отсталостью страны, сокращение доходов казны от аграрного сектора, кризис всей государственной системы управления, а также рост крестьянского движения заставили императора Александра II понять необходимость отмены крепостного права. Перед российским самодержавием со всей неизбежностью возникли экономические и политические задачи: проведение коренной модернизации (создание современной промышленности, средств коммуникации, освоение новых земель), решение социальных проблем, сохранение положения России среди ведущих держав.

2. Подготовка реформы

Основной причиной, сдерживавшей Александра II от проведения реформ, был страх вызвать неудовольствие дворянства. Однако большая часть крепостников враждебно относилась к подготовке реформы, а остальные выжидали, желая знать, что предлагает правительство.

Основной причиной, сдерживавшей Александра II от проведения реформ, был страх вызвать неудовольствие дворянства. Однако большая часть крепостников враждебно относилась к подготовке реформы, а остальные выжидали, желая знать, что предлагает правительство.

В таких условиях было решено организовать «инициативу» со стороны самих дворян. Александр II дал поручение Виленскому генерал-губернатору В. И. Назимову склонить дворянство западных губерний к проявлению «инициативы» в деле освобождения крестьян от крепостного права.

В таких условиях было решено организовать «инициативу» со стороны самих дворян. Александр II дал поручение Виленскому генерал-губернатору В. И. Назимову склонить дворянство западных губерний к проявлению «инициативы» в деле освобождения крестьян от крепостного права.

Летом 1857 г. по предложению В. И. Назимова инвентарные комитеты Виленской, Ковенской и Гродненской губерний начали обсуждение неофициального предложения правительства об освобождении крестьян. В сентябре 1857 г. в Петербург были переданы предложения от белорусских помещиков, в которых выражалось пожелание освободить крестьян, но без земли.

В ответ на предложение помещиков 20 ноября 1857 г. был опубликован рескрипт Александра II В. И. Назимову. Он официально провозглашал начало подготовки крестьянской реформы. Но обязательным условием ее проведения объявлялось предоставление крестьянам не только усадебной, но и полевой земли за выкуп. Для подготовки проектов реформы предлагалось в ближайшее время создать губернские дворянские комитеты, которые должны были высказать конкретные предложения по освобождению крестьян.

Рескрипт сохранял за помещиками собственность на землю. Крестьяне же имели право только на усадьбу, которую они в течение определенного времени обязаны были выкупить. Кроме того, крестьяне могли иметь определенный полевой надел, за который они обязывались выполнять повинности в пользу помещиков и правительства. За помещиками также сохранялось право полицейского надзора над крестьянами в вотчинах.

В конце 1857 г. аналогичный по содержанию рескрипт был разослан руководителям других губерний с тем, чтобы поместное дворянство приступило к разработке проектов отмены крепостного права по предложенной правительством программе. В 1858 г. Секретный комитет, созданный годом ранее, был реорганизован в Главный комитет по крестьянскому делу. Его программа базировалась на принципах рескрипта В. И. Назимову и предполагала не ликвидацию, а лишь смягчение крепостной зависимости. В марте 1859 г. при Главном комитете были созданы Редакционные комиссии. Они на основе предложений губернских комитетов должны были выработать общий проект положений об отмене крепостного права. Новая правительственная программа, в отличие от старой, подрывала основы крепостничества: крестьяне получали личную свободу, обеспечивались земельными наделами в постоянное пользование с правом выкупить их в собственность.

В конце 1857 г. аналогичный по содержанию рескрипт был разослан руководителям других губерний с тем, чтобы поместное дворянство приступило к разработке проектов отмены крепостного права по предложенной правительством программе. В 1858 г. Секретный комитет, созданный годом ранее, был реорганизован в Главный комитет по крестьянскому делу. Его программа базировалась на принципах рескрипта В. И. Назимову и предполагала не ликвидацию, а лишь смягчение крепостной зависимости. В марте 1859 г. при Главном комитете были созданы Редакционные комиссии. Они на основе предложений губернских комитетов должны были выработать общий проект положений об отмене крепостного права. Новая правительственная программа, в отличие от старой, подрывала основы крепостничества: крестьяне получали личную свободу, обеспечивались земельными наделами в постоянное пользование с правом выкупить их в собственность.

3. Манифест и «Положения» 19 февраля 1861 г. Права крестьян. Уставные грамоты и выкупные акты

19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права в Российской империи и ряд «Положений», объясняющих условия освобождения помещичьих крестьян. В Манифесте выражались благодарность дворянскому сословию за добровольный отказ от своих привилегий и надежда на то, что крестьяне «...поймут и с благодарностью примут важное пожертвование, сделанное благородным дворянством для улучшения их быта», а также оговаривалось, что вместе с новыми правами на них возлагаются и новые обязанности.

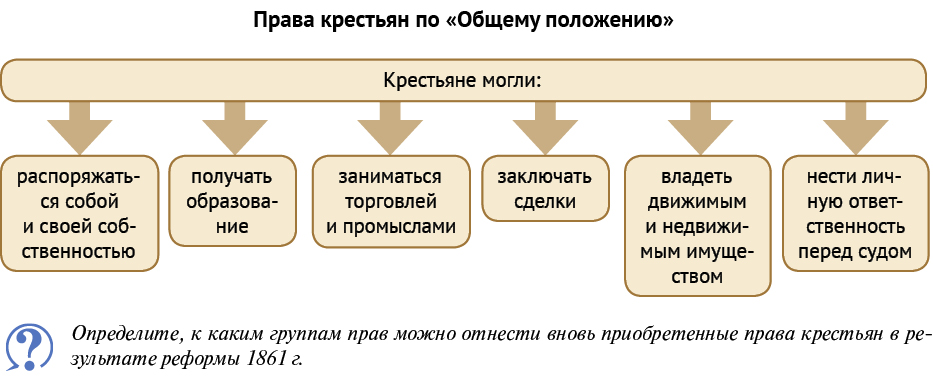

В правовых отношениях падение крепостничества было важнейшим событием в истории всех народов Российской империи. Согласно Манифесту крестьянин получал личную свободу. В «Общем положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» содержались правила, по которым проводилась реформа во всех губерниях России: определялись личные и имущественные права крестьян, порядок организации сельского управления, государственные, земские и мирские повинности, а также правила о выкупе земли. Местные «Положения» устанавливали порядок наделения крестьян землей и выполнения ими повинностей.

В белорусских губерниях реформа осуществлялась на основании «Общего положения» и двух местных «Положений». «Общее положение» декларировало, что крепостное право на помещичьих крестьян и дворовых людей отменяется навсегда. Помещик лишался права распоряжаться крестьянами как своей собственностью, вмешиваться в их личную жизнь, продавать и наказывать их.

Согласно «Положениям» помещики являлись собственниками всей земли, принадлежавшей им до реформы. Часть этой земли они обязаны были отвести для наделения крестьян. До заключения выкупной сделки крестьяне обязаны были выполнять повинности в пользу помещика. На протяжении этого времени (9 лет) они назывались «временнообязанными» и не могли уйти с земли без разрешения помещика. Размеры крестьянских наделов определялись местными положениями.

На период временнообязанных отношений помещику оставлялось право опеки над крестьянами. Помещик освобождался от всех обязательств по отношению к бывшим крепостным, то есть ответственности за уплату налогов и обязанности кормить крестьян во время голода. Этот срок давался для адаптации помещиков к новым условиям хозяйствования. За это время они должны были либо перевести свое хозяйство на новые капиталистические рельсы с применением наемного труда, использованием техники, введением прогрессивных экономических мероприятий и т. п., либо продать свою землю.

Постоянные земельные отношения помещиков и крестьян определялись уставными грамотами, которые составлялись по каждому имению. В уставной грамоте указывались размеры земельных участков и годовая повинность, а также оценка усадьбы на случай ее выкупа. Составленные уставные грамоты проверял мировой посредник, назначаемый из числа дворян. По закону на составление уставных грамот и их подписание крестьянами и помещиками отводилось два года. Кроме мировых посредников для практического осуществления реформы 1861 г. были созданы специальные местные органы — уездные мировые съезды и губернские присутствия по крестьянским делам.

В соответствии с некоторыми изменениями условий реформы в белорусских губерниях после восстания 1863—1864 гг. правительством были созданы специальные комиссии для проверки повинностей, предназначенных крестьянам по уставным грамотам. Комиссии должны были проверить размеры крестьянских наделов и в двухлетний срок составить выкупные акты. В этих документах окончательно устанавливались земельные наделы и выкупные платежи бывших помещичьих крестьян.

4. Специфика местных «Положений» для Витебской, Могилевской, Минской, Гродненской и Виленской губерний

Порядок землеустройства крестьян Беларуси и выполнения ими повинностей определяли два местных «Положения». В Виленской, Гродненской и Минской губерниях отмена крепостничества осуществлялась по местному «Положению» для этих территорий. Редакционные комиссии разработали его по причине того, что здесь еще с XVI—XVII вв. было крестьянское подворное землепользование, а повинности отрабатывали не по количеству душ, а по количеству и качеству земли.

Ради решения на местах вопроса о соразмерности конкретных земельных участков с повинностями в каждом уезде создавались специальные проверочные комиссии, которые в течение шести лет после утверждения уставных грамот должны были разбирать основные разногласия и споры между помещиками и крестьянами. Аналога такого органа в великорусских губерниях не предусматривалось. Кроме того, разрабатывая отдельное «Положение» для Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской губерний, правительство руководствовалось политическими соображениями. В указанных губерниях наибольшее количество землевладельцев составляли белорусские и литовские помещики, которые были настроены против царизма, поддерживали польское национально-освободительное движение, стараясь перетянуть местное крестьянство на свою сторону. В этих условиях крестьянский вопрос приобрел особую политическую остроту, и крестьянские волнения представляли здесь наибольшую опасность.

Помещики при разделе земли обычно выбирали себе самую плодородную, что привело к чересполосице (смешению, чередованию) господских и крестьянских наделов. Чересполосица сдерживала введение рациональной системы земледелия, препятствовала интенсификации сельского хозяйства.

5. Выкупная операция

«Положения 19 февраля 1861 г.» обязывали крестьянина заплатить помещику выкуп за землю. Стоимость земли была очень высокой, поэтому по закону крестьяне при выкупе платили 20 % от соответствующей суммы, а остальные 80 % помещикам давало государство. Крестьяне становились должниками государства на 49 лет. Высокие выкупные платежи с учетом других государственных и земских сборов затрудняли экономическое положение крестьян. Эти платежи лишали сельчан средств, которые могли быть вложены в земледельческое производство.

Выкуп включал в себя плату как за землю, так и за феодальные повинности — барщину и оброк и, по сути, являлся выкупом личности.

Постоянные земельные отношения помещиков и крестьян определялись уставными грамотами, которые составлялись по каждому имению. В уставной грамоте указывались размеры земельных участков и годовая повинность с них, а также оценка усадьбы на случай ее выкупа. Составленные уставные грамоты проверял мировой посредник, назначаемый из числа дворян. По закону на составление уставных грамот и их подписание крестьянами и помещиками отводилось два года. Кроме мировых посредников для практического осуществления реформы 1861 г. были созданы специальные местные органы — уездные мировые съезды и губернские присутствия по крестьянским делам.

6. Изменения в реализации реформы, связанные с восстанием 1863 – 1864 гг.

Реформа на территории Беларуси имела свои особенности. Ее проведение совпало по времени с восстанием 1863—1864 гг. Это событие заставило царизм пересмотреть свою политику на этих землях, в том числе и аграрную.

Первого марта 1863 г. вышел указ об обязательном выкупе крестьянских наделов в Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской губерниях, который подрывал возможную социальную базу восстания. Через три месяца указ был распространен на Могилевскую и Витебскую губернии. Отменялось временнообязанное положение, крестьяне переводились в разряд собственников земли. Выкупные платежи снижались на 20 %.

Первого марта 1863 г. вышел указ об обязательном выкупе крестьянских наделов в Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской губерниях, который подрывал возможную социальную базу восстания. Через три месяца указ был распространен на Могилевскую и Витебскую губернии. Отменялось временнообязанное положение, крестьяне переводились в разряд собственников земли. Выкупные платежи снижались на 20 %.

В результате проверки правильности составления уставных грамот у части крестьян были увеличены земельные наделы, снижен оброк и, соответственно, выкупные платежи. За крестьянами закреплялись сервитуты, которыми они пользовались до реформы 1861 г. Крестьяне, которые были лишены земли после составления инвентарей, наделялись тремя десятинами земли на семью, а обезземеленные после 1857 г. получили свои наделы в полном объеме.

В результате дополнительных мероприятий российского правительства, проведенных в 1863—1864 гг., земельный «голод» на белорусском селе несколько уменьшился. С переходом на обязательный выкуп и наделением землей обезземеленных крестьян землевладение бывших крепостных несколько увеличилось.

Таким образом, восстание 1863—1864 гг. вызвало пересмотр внутренней политики правительства на белорусских землях в сторону гораздо большего, чем раньше, учета интересов и настроений крестьянства, которое призвано было стать надежной социальной опорой царизма на этих территориях.

7. Результаты и значение аграрной реформы

Несмотря на изменение условий освобождения крестьян, правительство, имея в виду интересы помещиков, не решилось принять коренные меры по улучшению экономического положения бывших крепостных. После внесения в 1863 г. изменений в «Положение» от 19 февраля 1861 г. крестьянам вернули не все земли, которые были отрезаны помещиками перед отменой крепостного права. Помещики сохранили значительную часть отрезков и присвоили лучшие крестьянские земли при ограничении и распределении угодий. Несмотря на снижение выкупных платежей в ходе проведения реформы 1861 г. в Беларуси, переход крестьян на выкуп при необеспеченности землей и усилении общего налогового давления ускорил пролетаризацию основной их массы, привел к поступлению крупных выкупных сумм в руки помещиков и государства.

Реформа 1861 г. не решила полностью крестьянский вопрос. Бывшие крепостные после освобождения столкнулись с большим количеством проблем. Правительственная модель освобождения крестьян с наделением землей за выкуп не соответствовала ни интересам помещиков, ни надеждам крестьян стать собственниками, а не временными пользователями земли. Крестьяне не получили материальных благ.

Важнейшими результатами реформы стали получение крестьянами права самостоятельно распоряжаться своей судьбой, приобретение ими имущественных и гражданских прав. Перевод крестьян на выкуп означал ликвидацию крепостнических отношений и постепенный переход к капиталистической системе хозяйствования. Позитивные результаты отмены крепостного права заключались в создании ряда базовых предпосылок для формирования рыночного механизма в аграрной сфере Беларуси.

Основная задача, поставленная перед реформой — уничтожение крепостничества, — была выполнена. Белорусские крестьяне благодаря изменениям в аграрном законодательстве, вызванным восстанием 1863—1864 гг., оказались в более благоприятных условиях, чем крестьянство остальных губерний Российской империи. Реформа 1861 г. имела буржуазный характер и, несмотря на свою определенную ограниченность, открывала путь для капиталистической модернизации деревни.

Вопросы и задания

![]() 1. Объясните, в чем заключалась необходимость проведения крестьянской реформы.

1. Объясните, в чем заключалась необходимость проведения крестьянской реформы.

2. В чем заключалась подготовка реформы? Почему ее было решено начать с западных губерний?

3. Охарактеризуйте крестьянскую реформу 1861 г. в соответствии со следующим планом:

4. Раскройте механизм осуществления крестьянской реформы 1861 г. Объясните специфику местных «Положений» для Витебской, Могилевской, Минской, Гродненской и Виленской губерний.

5. Сформулируйте и обоснуйте вывод о результатах и значении реформы.

6. В поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» есть такая оценка реформы 1861 г. :

«…Распалась цепь великая. Распалась и ударила.

Одним концом по барину, другим по мужику».

Разделяете ли вы точку зрения поэта, высказанную им в поэме? Обоснуйте свой ответ.