§ 26-1. Экономическое развитие и социальная структура европейского общества в XVIII в.

2. Сельская и городская жизнь. Миграция населения

В начале XVI в. численность населения Европы составляла всего 90–95 млн человек. Но уже к 1700 г. европейцев стало в два раза больше — около 180 млн. Рост численности населения стал постоянным явлением, несмотря на множество отрицательных факторов. К концу XVIII в. жители европейских городов оставались еще в меньшинстве. Подавляющее большинство людей жило в сельской местности. К примеру, во Франции только шестая часть населения проживала в городе.

Частые войны, массовый голод, эпидемии отрицательно влияли на качество жизни и прирост населения. При этом смертность в городах, особенно детская, была выше, чем в деревне. Особенно страшным бедствием стала чума, завезенная в Европу из Азии генуэзскими моряками еще в XIV в. При очень низком уровне медицины и личной гигиены болезни представляли большую опасность. Средняя продолжительность жизни составляла 40–45 лет, редко кто доживал до 70.

Высокий уровень смертности, болезни, загрязненная вода, отсутствие канализации, перенаселенность, бедность и приток иммигрантов из деревни были типичными для европейских городов XVIII в. Высшую позицию в городской иерархии занимали небольшие группы городской элиты, состоявшие из знати. Городские средние слои включали чиновников, банкиров, коммерсантов, купцов и торговцев, а также представителей востребованных профессий. Остальную часть горожан составляли в основном неквалифицированные работники, занятые в сфере производства и обслуживания. На социальном дне находились городские нищие.

Однако европейские города развивались, менялись, постепенно изменения происходили и в деревне. Сельские жители пограничья, где была высока угроза военных действий, оставляли родные края и переселялись в города. Так в XVI–XVII вв. с карты Европы исчезали целые деревни. Огораживание земель также способствовало миграции населения в города.

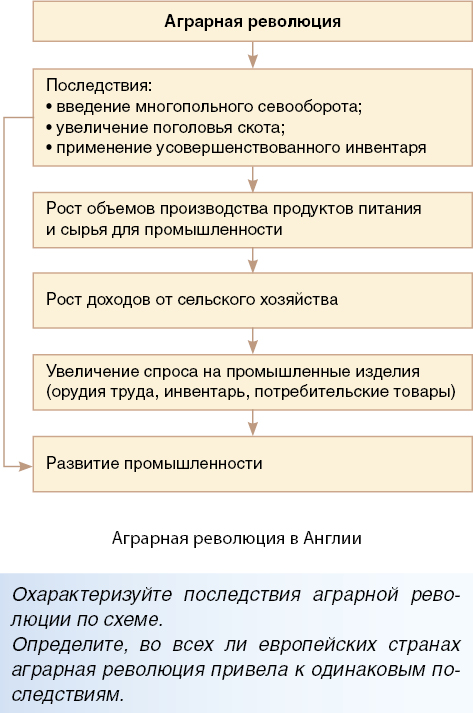

Большую роль в изменениях, претерпеваемых деревней, сыграли сельскохозяйственные преобразования, которые в таких государствах, как Англия, приняли характер аграрной революции. Аграрная революция XVIII в. связана с процессом коммерциализации деревни. Создавались новые схемы сбыта товаров, внедрялись и распространялись новые сельскохозяйственные культуры и орудия труда. Все это часто сопровождалось созданием крупных капиталистических фермерских хозяйств, а также концентрацией земли в руках помещиков.

Большую роль в изменениях, претерпеваемых деревней, сыграли сельскохозяйственные преобразования, которые в таких государствах, как Англия, приняли характер аграрной революции. Аграрная революция XVIII в. связана с процессом коммерциализации деревни. Создавались новые схемы сбыта товаров, внедрялись и распространялись новые сельскохозяйственные культуры и орудия труда. Все это часто сопровождалось созданием крупных капиталистических фермерских хозяйств, а также концентрацией земли в руках помещиков.

В некоторых регионах мелкие землевладельцы, число которых постоянно росло, страдали от увеличения сеньориальных сборов и налогов. В других регионах им был предоставлен выбор: стать наемными сельскими работниками или отказаться от сельского хозяйства и пополнить рабочее население городов.

Аграрная революция также привела к тому, что все меньше и меньше сельских жителей должны были обеспечивать продуктами питания постоянно растущее население.

Рост населения требовал производства большего количества одежды. Резко увеличился спрос на ткани. Традиционно изготовление одежды было прерогативой городских ремесленников. Однако с распространением ярмарок их монополия оказалась подорванной. Торговцы скупали готовую одежду везде, где могли ее найти. Зачастую семьи фермеров закупали сырье и самостоятельно изготавливали одежду на продажу. Прядение, ткачество стали в деревне наиболее распространенными занятиями, дополняя сельские работы.

К середине XVIII в. кустарное производство начало развиваться в новом направлении. На селе стремительно стало возникать мануфактурное производство, организованное предпринимателями, землевладельцами или даже государством. Сырье централизованно раздавалось семьям, которые отдавали предпринимателю готовую продукцию, а он затем сбывал ее и закупал новое сырье для производства. Для многих сельских жителей мануфактурное производство становилось основным источником заработка. Маленькие огороды, которые они имели, не могли обеспечить их всем необходимым, поэтому люди стали полностью зависеть от предпринимателей и торговли.

Рост численности населения был также связан с изменением рациона европейцев. Помимо хлеба, мяса и вина вошли в употребление завезенные из дальних стран картофель, шпинат, кукуруза, зеленый горошек, шоколад, кофе и чай. Ржаной хлеб все больше вытеснялся пшеничным.