§ 26-1. Экономическое развитие и социальная структура европейского общества в XVIII в.

![]() Какие обстоятельства промышленного переворота способствовали росту благосостояния народа и сохранения гражданского мира, а какие — росту революционных настроений?

Какие обстоятельства промышленного переворота способствовали росту благосостояния народа и сохранения гражданского мира, а какие — росту революционных настроений?

![]() К каким изменениям в европейском обществе привело Новое время? (История Нового времени, 7 класс)

К каким изменениям в европейском обществе привело Новое время? (История Нового времени, 7 класс)

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | Всемирная история с древнейших времен до конца XVIII в. 10 класс |

| Книга: | § 26-1. Экономическое развитие и социальная структура европейского общества в XVIII в. |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Понедельник, 11 Август 2025, 12:59 |

1. Аристократия, духовенство, буржуазия и средние слои

XVIII в. стал временем качественных изменений в социальной структуре Европы. Общество XVI–XVII вв. было иерархичным, что позволяло сохранять социальную стабильность. Структура этой иерархии со временем менялась. В XVI в. к элите принадлежали исключительно дворяне, которые владели большей частью земли. В Западной Европе дворяне составляли группу людей с высоким уровнем благосостояния, пользовавшихся политическими привилегиями. В XVII в. к ним присоединились богатые купцы и банкиры, чуть позже — промышленники. Некоторые торговцы были намного богаче дворян. Аристократическим столетием оставался также и XVIII в.

Дворянство и буржуазия характеризовались общностью ценностей и интересов, хотя иногда вступали в конфликты, как это произошло в период Великой Французской революции. В Англии они совместно противостояли монархии. Даже в тех государствах, где дворянство не могло соперничать с монархией, аристократы добивались роста своего экономического благосостояния. Наравне с молодой буржуазией английские и голландские дворяне-землевладельцы инвестировали в международную торговлю, вовлекались в капиталистические отношения. Они часто использовали свой капитал для покупки акций торговых компаний на новом фондовом рынке или для покупки облигаций, проданных правительством на новом рынке облигаций.

К XVIII в. буржуазия укрепила свои позиции. Поскольку и дворяне, и буржуа процветали благодаря инвестициям и торговле, у них были общие интересы. Однако их мотивы значительно отличались. Аристократы, составлявшие верхушку дворянства, приобщались к коммерции, чтобы сохранить престиж и привилегии. Представители же буржуазии добивались признания высшим обществом. Для этого они покупали дворянские титулы или связывали себя узами брака с аристократами.

Дворянство и буржуазия также разделяли интерес к науке и прогрессу, что стало отличительной чертой эпохи Просвещения. Это определило углубление противоречий между ними и духовенством. Последнее сохраняло приверженность средневековому религиозному мышлению и традициям.

Новым явлением в социальной жизни европейского общества стало появление средних слоев — новых социальных групп, представители которых не были богатыми или привилегированными, но были образованы, имели неплохие доходы и не относились к беднякам. Средние слои оформились еще в XVII в., но заметную роль стали играть с XVIII в. Это были мелкие торговцы, владельцы магазинов, зажиточные фермеры, чиновники и др. Для ведения дел они нанимали специальных людей. Средние слои жили с комфортом, имели образование, обладали хорошими манерами, платили налоги, участвовали в благотворительности, выполняли обязанности в местных органах власти.

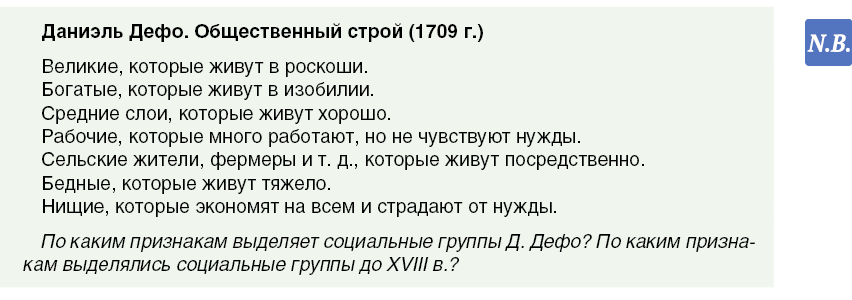

В конце XVII — начале XVIII в. стал меняться сам принцип, по которому происходило разделение общества. Социальные группы стали определяться не только сословной принадлежностью, рангами и знатностью, но и уровнем доходов. Так началось становление классового общества, ведущую роль в котором позже играли буржуазия и пролетариат.

2. Сельская и городская жизнь. Миграция населения

В начале XVI в. численность населения Европы составляла всего 90–95 млн человек. Но уже к 1700 г. европейцев стало в два раза больше — около 180 млн. Рост численности населения стал постоянным явлением, несмотря на множество отрицательных факторов. К концу XVIII в. жители европейских городов оставались еще в меньшинстве. Подавляющее большинство людей жило в сельской местности. К примеру, во Франции только шестая часть населения проживала в городе.

Частые войны, массовый голод, эпидемии отрицательно влияли на качество жизни и прирост населения. При этом смертность в городах, особенно детская, была выше, чем в деревне. Особенно страшным бедствием стала чума, завезенная в Европу из Азии генуэзскими моряками еще в XIV в. При очень низком уровне медицины и личной гигиены болезни представляли большую опасность. Средняя продолжительность жизни составляла 40–45 лет, редко кто доживал до 70.

Высокий уровень смертности, болезни, загрязненная вода, отсутствие канализации, перенаселенность, бедность и приток иммигрантов из деревни были типичными для европейских городов XVIII в. Высшую позицию в городской иерархии занимали небольшие группы городской элиты, состоявшие из знати. Городские средние слои включали чиновников, банкиров, коммерсантов, купцов и торговцев, а также представителей востребованных профессий. Остальную часть горожан составляли в основном неквалифицированные работники, занятые в сфере производства и обслуживания. На социальном дне находились городские нищие.

Однако европейские города развивались, менялись, постепенно изменения происходили и в деревне. Сельские жители пограничья, где была высока угроза военных действий, оставляли родные края и переселялись в города. Так в XVI–XVII вв. с карты Европы исчезали целые деревни. Огораживание земель также способствовало миграции населения в города.

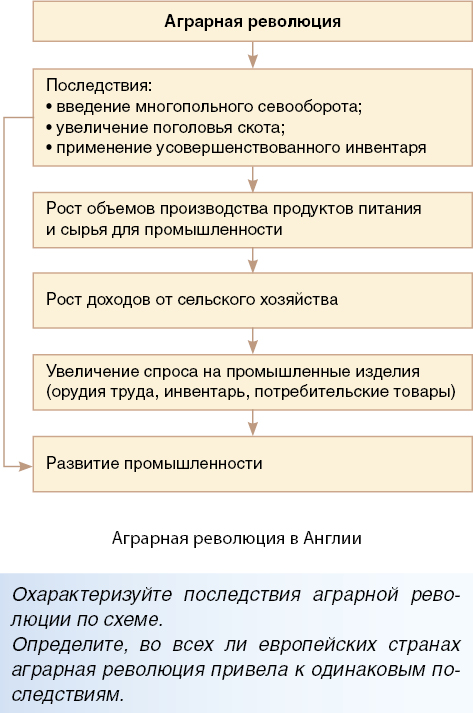

Большую роль в изменениях, претерпеваемых деревней, сыграли сельскохозяйственные преобразования, которые в таких государствах, как Англия, приняли характер аграрной революции. Аграрная революция XVIII в. связана с процессом коммерциализации деревни. Создавались новые схемы сбыта товаров, внедрялись и распространялись новые сельскохозяйственные культуры и орудия труда. Все это часто сопровождалось созданием крупных капиталистических фермерских хозяйств, а также концентрацией земли в руках помещиков.

Большую роль в изменениях, претерпеваемых деревней, сыграли сельскохозяйственные преобразования, которые в таких государствах, как Англия, приняли характер аграрной революции. Аграрная революция XVIII в. связана с процессом коммерциализации деревни. Создавались новые схемы сбыта товаров, внедрялись и распространялись новые сельскохозяйственные культуры и орудия труда. Все это часто сопровождалось созданием крупных капиталистических фермерских хозяйств, а также концентрацией земли в руках помещиков.

В некоторых регионах мелкие землевладельцы, число которых постоянно росло, страдали от увеличения сеньориальных сборов и налогов. В других регионах им был предоставлен выбор: стать наемными сельскими работниками или отказаться от сельского хозяйства и пополнить рабочее население городов.

Аграрная революция также привела к тому, что все меньше и меньше сельских жителей должны были обеспечивать продуктами питания постоянно растущее население.

Рост населения требовал производства большего количества одежды. Резко увеличился спрос на ткани. Традиционно изготовление одежды было прерогативой городских ремесленников. Однако с распространением ярмарок их монополия оказалась подорванной. Торговцы скупали готовую одежду везде, где могли ее найти. Зачастую семьи фермеров закупали сырье и самостоятельно изготавливали одежду на продажу. Прядение, ткачество стали в деревне наиболее распространенными занятиями, дополняя сельские работы.

К середине XVIII в. кустарное производство начало развиваться в новом направлении. На селе стремительно стало возникать мануфактурное производство, организованное предпринимателями, землевладельцами или даже государством. Сырье централизованно раздавалось семьям, которые отдавали предпринимателю готовую продукцию, а он затем сбывал ее и закупал новое сырье для производства. Для многих сельских жителей мануфактурное производство становилось основным источником заработка. Маленькие огороды, которые они имели, не могли обеспечить их всем необходимым, поэтому люди стали полностью зависеть от предпринимателей и торговли.

Рост численности населения был также связан с изменением рациона европейцев. Помимо хлеба, мяса и вина вошли в употребление завезенные из дальних стран картофель, шпинат, кукуруза, зеленый горошек, шоколад, кофе и чай. Ржаной хлеб все больше вытеснялся пшеничным.

3. Научный и технический прогресс

Становление научной картины мира привело к новым техническим открытиям в разных отраслях знания. Новые изобретения имели прикладной характер. Им быстро находили применение в условиях формирования капиталистических отношений.

В 1701 г. английский агротехник Джетро Талл изобрел сеялку, которая до сих пор используется фермерами. Это произвело настоящую революцию в сельском хозяйстве. Огромное значение для морского транспорта имело изобретение англичанином Джоном Харрисоном морского хронометра — навигационных часов. Этот инструмент использовался для определения широты и долготы. В 1783 г. француз Жан Пьер Бланшар изобрел первый в мире парашют. В том же году братья Монгольфье сконструировали воздушный шар.

Введение газового освещения вместо масляных ламп в конце XVIII в. до неузнаваемости изменило города. Освещенные улицы появились в Англии, Германии и других европейских государствах. Люди переключились на использование газа и угля для получения энергии. Это изобретение вызвало «угольный бум» в Европе.

Введение газового освещения вместо масляных ламп в конце XVIII в. до неузнаваемости изменило города. Освещенные улицы появились в Англии, Германии и других европейских государствах. Люди переключились на использование газа и угля для получения энергии. Это изобретение вызвало «угольный бум» в Европе.

Самым значительным новшеством XVIII в. стало изобретение в 1769 г. парового двигателя. Появился двигатель универсального типа, который можно было использовать при работе самых разных механизмов. Животная сила заменялась угольной энергией и паровым двигателем.

Начало промышленной революции ознаменовало глобальную трансформацию всех сфер жизни общества. Постоянное внедрение технологических новшеств было направлено на удешевление продукции и повышение ее качества, а также на сокращение времени производства.

Не только научные открытия и изобретения, но также передовые технологии сыграли важную роль в становлении новых экономики и общества. К примеру, важным технологическим нововведением в сельском хозяйстве стало выращивание клевера и кормовой репы (турнепса). Эти культуры не только служили кормом для скота, но и способствовали быстрому восстановлению урожайности почвы.

В конце XVII в. землевладельцы Норфолка (Англия) изобрели систему севооборота, которая предполагала поочередный посев четырех культур (пшеницы, турнепса, ячменя и клевера) таким образом, чтобы сохранять урожайность почв. Такой метод позволял избегать нахождения земли под паром и обеспечивал постоянный доход.

Заливая в зимний период низменности, расположенные возле ручьев и рек, английские и датские фермеры предотвращали промерзание почвы в условиях относительно мягких зим. Ранние посевы на них позволили сохранять жизнь животным (ягнятам, телятам), которым раньше зимой не хватало корма.

В это же время начала закладываться система региональной специализации сельского хозяйства. В зависимости от спроса фермеры выбирали, отводить ли поля под пастбища или выращивать на них сельскохозяйственные культуры. Выведение новых пород в животноводстве привело к увеличению объемов производства шерсти, молока, кожи, мыла и жира для свечей.

4. Система образования

До эпохи Просвещения образование в Европе предполагало обучение ограниченному кругу профессий. В первую очередь готовили священников, юристов и врачей. Причем образование получали в основном мужчины — дворяне, торговцы и представители определенных специальностей. Однако идея Дж. Локка о том, что все люди обладают одинаковыми способностями и, следовательно, каждый имеет право на образование, перевернула сферу образования. В XVII–XVIII вв. оно охватывало средние слои, и даже бедняки иногда могли читать, реже — писать свои имена. Это относилось прежде всего к городским жителям, основная масса сельских жителей оставалась преимущественно неграмотной. Большой спрос на образование существовал среди набиравшей силу буржуазии. Профессиональные и коммерческие классы становились все более востребованными.

В Англии уровень грамотности среди мужчин в 1640-х гг. составлял около 30 %. К середине XVIII в. он повысился до 60 %. Во Франции в конце XVII в. грамотными были около 29 % мужчин и 14 % женщин. К середине XVIII в. цифры выросли до 48 % и 27 % соответственно.

Значительную роль в увеличении количества грамотных людей сыграли христианские миссионеры и духовенство, особенно протестантского вероисповедания. Грамотность стала ключом к чтению и пониманию Библии, которая печаталась протестантами на многих языках. Поэтому распространение учености в протестантской Северной Европе шло гораздо более быстрыми темпами, чем на католическом юге.

Распространению грамотности содействовал рост спроса на печатную продукцию, в структуре которой доля религиозных книг неуклонно сокращалась. В XVIII в. увеличилось количество изданий на национальных языках. Государственные публичные библиотеки стали одним из достижений века Просвещения. Они были бесплатными для всех. В условиях, когда книги оставались достаточно дорогими, библиотеки нередко являлись для бедных людей единственной возможностью получить знания.

Во второй половине XVIII в. стало очевидным, что общество нуждается в новом, более универсальном, подходе к образованию. Передовой опыт продемонстрировала Пруссия. Там была введена государственная система обучения, которая предполагала охват всего населения. Ее основы были заложены Фридрихом Великим, издавшим в 1763 г. указ, согласно которому все мальчики и девочки с 5 до 13–14 лет должны были учиться в финансируемых государством (местными общинами) школах. Пруссия стала одним из первых государств, введших обязательное обучение в начальной школе.

Курс начального образования в Пруссии был восьмилетним. Помимо чтения и письма дети изучали пение и основы христианских знаний. За дополнительную плату они могли пройти курсы математики. Фридрих также унифицировал дальнейшие этапы образовательного процесса. Чтобы продолжить обучение, дети по желанию родителей могли поступать в реальные училища или гимназии, служившие для подготовки к университету. В 1788 г. в прусских средних школах был введен экзамен, по итогам которого можно было поступать в университет и на государственную службу.

Прусская образовательная система быстро распространилась по Европе и проникла в США.

Таким образом, в век Просвещения в европейском обществе произошли большие изменения, среди которых важное место заняли аграрная революция и промышленный переворот. Эти перемены во многом определили социальное и политическое будущее Европы. Они были обусловлены конкуренцией буржуазии и дворянства, а также появлением новой социальной группы — средних слоев. Сословное деление общества постепенно сменялось классовым, основанным не на происхождении, а на роде занятий и уровне доходов. С учетом нужд нового, капиталистического, общества начала меняться система образования. Она охватывала все большее количество людей.

Вопросы

![]() 1. Что позволяло сохранять социальную стабильность в европейском обществе в XVI–XVII вв.? Как изменялась структура общества в этот период? Охарактеризуйте положение различных социальных слоев. Подберите прилагательные, характеризующие каждый из них.

1. Что позволяло сохранять социальную стабильность в европейском обществе в XVI–XVII вв.? Как изменялась структура общества в этот период? Охарактеризуйте положение различных социальных слоев. Подберите прилагательные, характеризующие каждый из них.

2. Назовите причину углубления противоречий между дворянством и буржуазией, с одной стороны, и духовенством – с другой.

3. Назовите не менее двух причин, способствовавших внутренней миграции населения.

4. Охарактеризуйте европейский город XVIII в.

5. Чем отличалась система севооборота, изобретенная жителями города Норфолка, от существовавших ранее?

6. Какие изменения привнес в жизнь общества научный и технический прогресс? Составьте таблицу, в которой будут перечислены изобретения XVIII в.

7. Назовите и охарактеризуйте изменения, произошедшие в европейском образовании.

8. Почему прусская образовательная система распространилась в Европе и США? Чем она была привлекательна для европейцев?

![]() 9. Представьте, что вы – европейский горожанин XVIII в. Подготовьте письмо нам, современным людям, о жизни в вашем населенном пункте.

9. Представьте, что вы – европейский горожанин XVIII в. Подготовьте письмо нам, современным людям, о жизни в вашем населенном пункте.