§ 22–4. Конфессиональное положение в годы Великой Отечественной войны

2. Конфессиональная политика германских оккупационных властей на территории Беларуси

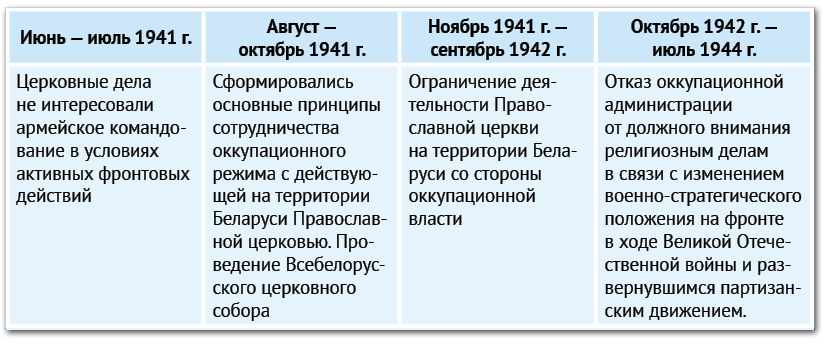

На оккупированной территории Беларуси германские власти разработали свою политику по отношению к Церкви. Немецкое руководство решило использовать желание простых людей открыть храмы и возобновить в них богослужения в своих интересах. При Генеральном комиссариате Беларуси был создан отдел политики, контролировавший деятельность белорусского епископата. Перед православной церковью был поставлен ряд условий: она должна объявить себя автокефальной и национальной с тем, чтобы получить независимость от Московского Патриархата; церковное делопроизводство и проповеди должны вестись на белорусском языке; немецким властям предоставлялось право контролировать назначения священнослужителей. В отношении оккупационных властей к православной церкви можно выделить несколько этапов.

С 3 августа 1941 г. начались богослужения в Покровской церкви Витебска, а затем и в Казанской церкви Витебского Маркова монастыря, 19 августа — в Николаевском соборе Верхнедвинска. В начале декабря 1941 г. был освящен престол полоцкого Софийского Собора. Населению предписывалось все религиозные праздники отмечать по старому стилю, в каждом доме иметь иконы, носить на шее крестики, креститься перед едой и после нее. Все ранее совершенные гражданские акты объявлялись незаконными. Это в первую очередь относилось к регистрации детей, венчаний, смерти. Население должно было проводить их по религиозным обрядам.

В 1942 г. немецкие власти заставили оставшийся епископат провести Всебелорусский церковный собор. Однако, несмотря на произошедшее в 1942 г. усвоение митрополией официального наименования «Святая Православная Автокефальная Белорусская Церковь», входившие в ее состав иерархи отказались осуществить неканоничное провозглашение полной церковной независимости.

Германские власти опасались патриотических призывов митрополита Сергия, поэтому они всячески стремились к ликвидации уже существующих документов местоблюстителя и запрету распространения его новых обращений. Даже был издан приказ об аресте Сергия при условии осуществления захвата Москвы. Оккупационные власти любыми способами стремились не допустить возникновения возможности объединения православных приходов под его руководством.

На оккупированной территории Беларуси развертывалась и католическая жизнь, но данный процесс протекал сложнее по причине более сдержанного отношения оккупационных властей к Римско-католической церкви, приходы которой до начала войны действовали только в западной части Беларуси.

Возрождение католицизма сдерживалось также тем, что в итоге административно-территориального деления Беларусь вошла в состав различных единиц, в связи с этим было утрачено единое руководство Костелом.

Много сделал для активизации католической жизни на оккупированной территории Беларуси прибывший в сентябре 1941 г. в Минск ксендз В. Годлевский. Вначале он работал главным школьным инспектором при генеральном комиссариате Беларуси, а с 1942 г. занимался только пастырской деятельностью. В том же году был замучен нацистами.

Не обошли вниманием германские оккупанты и протестантскую конфессию. С 1941—1942 гг. в Минской области начали функционировать семь молитвенных домов евангельских христиан и баптистов. Осенью 1941 г. с разрешения германских властей начала действовать такая группа в количестве 40 человек в Витебске. В Могилевской области протестантские общины возникли в 1942 г.