§ 10–4. Социально-экономическое положение в Западной Беларуси в 1921—1939 гг.

2. Аграрные реформы

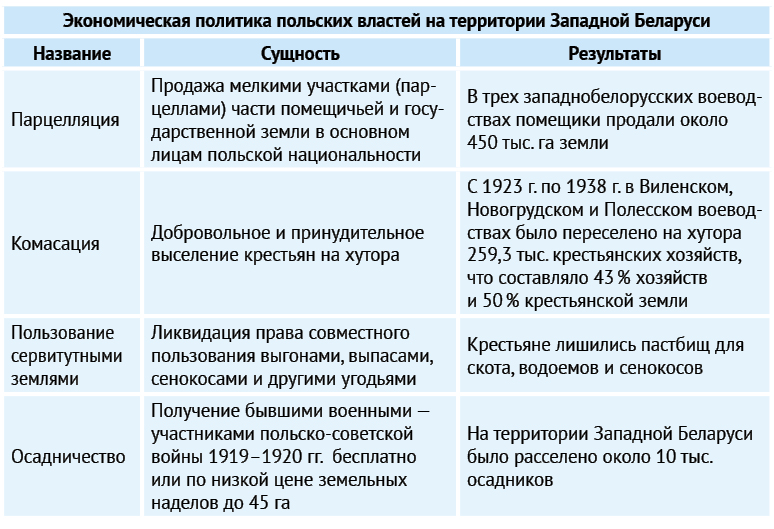

Чтобы снизить социальное напряжение в сельской местности, польские власти в начале 1920-х гг. провели несколько аграрных реформ. В июле 1925 г. Сейм Польши принял закон «Об осуществлении земельной реформы», который вошел в историю под названием закона «О парцелляции и комасации».

Первый закон «О земельной реформе» был принят еще в июле 1920 г. и предусматривал наделение землей малоземельных и безземельных крестьян. Однако после заключения Рижского мира он фактически остался на бумаге. В то же время помещики под видом парцелляции продавали землю по очень высоким ценам. Лишь в декабре 1925 г. был принят новый закон о проведении земельной реформы, который позволял продажу частных земель только по установленным государством ценам. Определялся земельный максимум для одного хозяйства, который не подвергался отчуждению: 60 га в пригороде и 180 га в остальных местностях. Но для Западной Беларуси этот уровень был поднят до 300 га. Высокопроизводительные имения вообще не подлежали парцелляции. Размер парцелл (наделов) определялся в среднем в 15 га, для Западной Беларуси — в 25 га. В собственность государства переходили лесные массивы площадью свыше 50 га, а также рыбные пруды площадью свыше 3 га. Закон предусматривал ежегодную парцелляцию в размере 200 тыс. га и реализацию реформы на протяжении 10 лет.

В июле 1923 г. был издан закон о комасации (объединении) крестьянских наделов. Комасацию можно рассматривать как прогрессивное явление, поскольку предполагалось, что она будет способствовать созданию фермерских хозяйств и развитию более эффективных форм сельскохозяйственного производства. Но государство переложило на крестьян все расходы, связанные с нею. Поэтому изначально комасация столкнулась с сопротивлением населения. В связи с этим в Новогрудском воеводстве она началась только в 1925 г., а в Виленском и Полесском — в 1927 г. Для ускорения хуторизации в январе 1927 г. польские власти издали указ об оказании помощи крестьянам, которые выселялись на хутора. На 15-летний срок выдавался кредит в размере 1200 злотых на перенос здания и 600 злотых на проведение мелиорации.

По закону 1922 г. крестьяне на территории Западной Беларуси были лишены сервитутов (в 1921 г. ими пользовалось более 30 % крестьянских хозяйств). Денежная компенсация, выплачиваемая государством, была невысокой. Также выделялись земельные участки до 1/3 от общей площади сервитутов, но эти участки очень часто были непригодны для сельскохозяйственного использования.

Аграрные преобразования вели к увеличению дифференциации крестьян, количество бедных жителей деревни начало возрастать. Крестьяне Западной Беларуси должны были постоянно выполнять дорожные повинности — бесплатно работать на постройке или ремонте мостов, дорог, гатей. Медицинское обслуживание из-за нехватки врачей, дороговизны медикаментов и лечения было недоступно для большинства населения. Один доктор приходился на 5—6 тыс. человек. В поисках заработков доведенные голодом и притеснениями до отчаяния крестьяне искали выход в эмиграции. В 1925—1938 гг. из трех воеводств Западной Беларуси на постоянное жительство в США, Канаду, Латинскую Америку, Западную Европу и другие страны выехали более 78 тыс. человек.