§ 10–4. Социально-экономическое положение в Западной Беларуси в 1921—1939 гг.

![]() В результате каких событий территория Западной Беларуси оказалась в составе Польши?

В результате каких событий территория Западной Беларуси оказалась в составе Польши?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси, XIX – начало XXI в., 11 класс |

| Книга: | § 10–4. Социально-экономическое положение в Западной Беларуси в 1921—1939 гг. |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Суббота, 16 Август 2025, 05:36 |

1. Особенности социально-экономического положения в Западной Беларуси

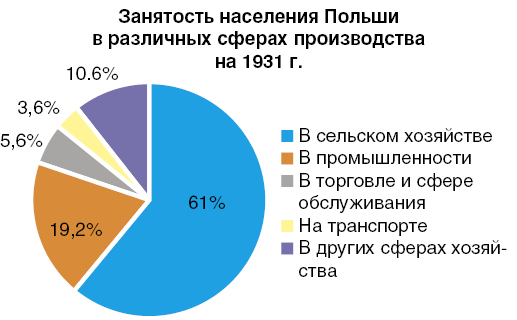

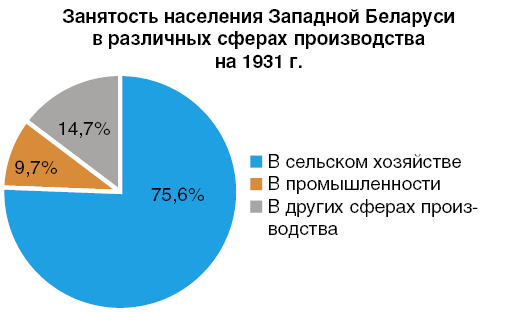

Особенности экономического развития Западной Беларуси после оккупации Польшей определялись целями польских властей — превратить эти земли в источник сырья и дешевой рабочей силы, в рынок сбыта для польских промышленных товаров.

Тяжелой промышленности в крае не было. Существовали мелкие предприятия, на которых работало от 2 до 20 человек. В большинстве своем они занимались переработкой продуктов сельского хозяйства и местного сырья. Промышленных предприятий с количеством рабочих более 100 человек было всего около 20. Единственной отраслью промышленности, которая получила значительное развитие, была деревообрабатывающая (преимущественно производство фанеры, бумаги, спичек).

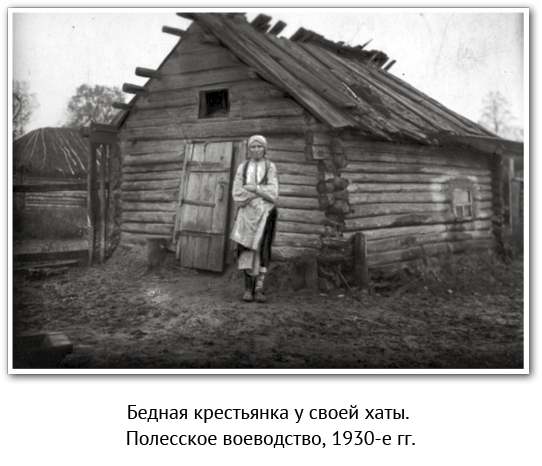

Основой экономики Западной Беларуси было сельское хозяйство. Более 85 % от общего количества населения проживало в деревне. Более половины земельного фонда принадлежало помещикам или крупным владельцам, которые имели в среднем 500 га. Таких землевладельцев было около 1 % от всех жителей сельской местности. На крестьянский двор приходилось около 7 га земли. Многие крестьяне вообще ее не имели. Сохранялись отработки, сервитуты и чересполосица.

Значительное место в аграрной структуре западнобелорусских воеводств занимало помещичье землевладение. Такой концентрации земельной собственности в руках крупных землевладельцев, как в Западной Беларуси, не было ни в одной из стран Европы. Самые крупные хозяйства насчитывали по несколько десятков тысяч гектаров, в то время как 67 % крестьянских хозяйств имели только от 2 до 10 гектаров. При этом 84,4 % имений принадлежало помещикам-полякам. Такое положение вело к малоземелью и перенаселенности деревни.

Значительное место в аграрной структуре западнобелорусских воеводств занимало помещичье землевладение. Такой концентрации земельной собственности в руках крупных землевладельцев, как в Западной Беларуси, не было ни в одной из стран Европы. Самые крупные хозяйства насчитывали по несколько десятков тысяч гектаров, в то время как 67 % крестьянских хозяйств имели только от 2 до 10 гектаров. При этом 84,4 % имений принадлежало помещикам-полякам. Такое положение вело к малоземелью и перенаселенности деревни.

Ситуацию в деревне обостряла и правительственная политика по насаждению осадничества. В соответствии с законом от 20 декабря 1920 г. около 10 тыс. осадников, бывших солдат и офицеров польской армии, получили на территории Западной Беларуси на льготных условиях земельные наделы площадью 15—45 гектаров. При помощи осадников власти планировали не только решить аграрный вопрос в центральных районах Польши. Осадничество должно было помогать властям проводить полонизацию местного белорусского населения, противостоять антигосударственным выступлениям, при необходимости оказывать помощь полиции и армии. Однако оно было не в состоянии изменить этническую ситуацию в регионе, и его существование приводило лишь к увеличению напряженности в отношениях с белорусскими крестьянами.

Положение западнобелорусского крестьянства усложнялось жесткой налоговой политикой польских властей. Высокие и многочисленные налоги и сборы поглощали значительную часть заработка. К этому прибавлялось выполнение шарварков — работ по строительству и ремонту дорог и мостов. В случае невыплаты налогов и невыполнения повинностей крестьянам угрожала конфискация имущества. Например, в 1929 г. в Новогрудском и Полесском воеводствах было проведено 12 тыс. конфискаций.

Положение западнобелорусского крестьянства усложнялось жесткой налоговой политикой польских властей. Высокие и многочисленные налоги и сборы поглощали значительную часть заработка. К этому прибавлялось выполнение шарварков — работ по строительству и ремонту дорог и мостов. В случае невыплаты налогов и невыполнения повинностей крестьянам угрожала конфискация имущества. Например, в 1929 г. в Новогрудском и Полесском воеводствах было проведено 12 тыс. конфискаций.

Дополнительным фактором, который отрицательно отразился на социально-экономическом положении в Западной Беларуси, являлись последствия Первой мировой войны, в ходе которой регион понес значительные людские и материальные потери.

2. Аграрные реформы

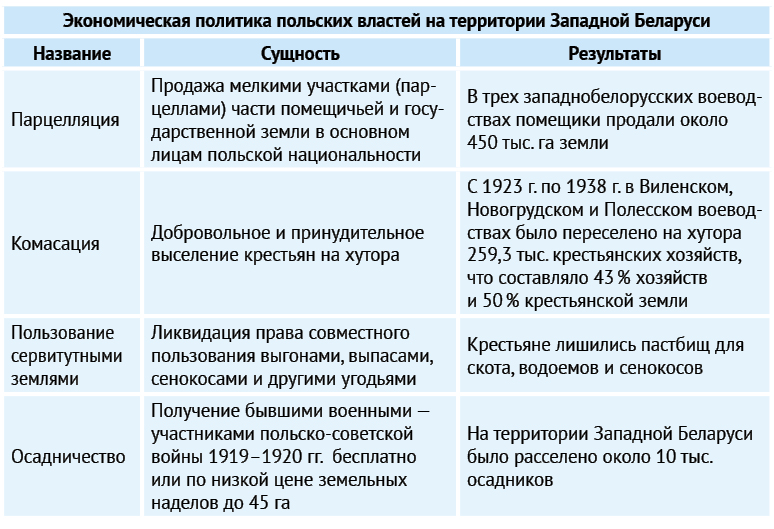

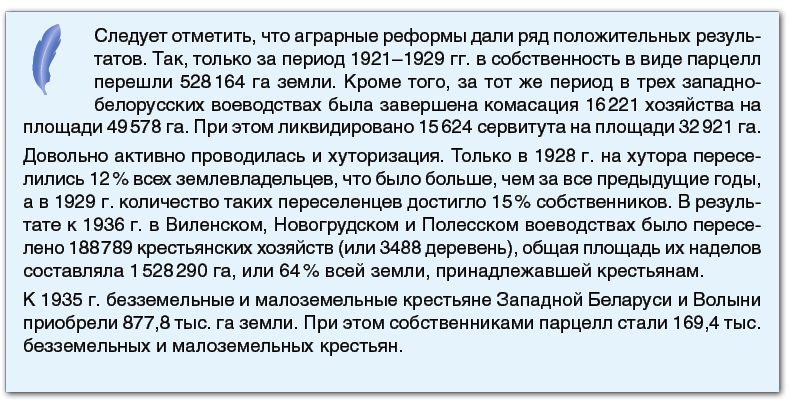

Чтобы снизить социальное напряжение в сельской местности, польские власти в начале 1920-х гг. провели несколько аграрных реформ. В июле 1925 г. Сейм Польши принял закон «Об осуществлении земельной реформы», который вошел в историю под названием закона «О парцелляции и комасации».

Первый закон «О земельной реформе» был принят еще в июле 1920 г. и предусматривал наделение землей малоземельных и безземельных крестьян. Однако после заключения Рижского мира он фактически остался на бумаге. В то же время помещики под видом парцелляции продавали землю по очень высоким ценам. Лишь в декабре 1925 г. был принят новый закон о проведении земельной реформы, который позволял продажу частных земель только по установленным государством ценам. Определялся земельный максимум для одного хозяйства, который не подвергался отчуждению: 60 га в пригороде и 180 га в остальных местностях. Но для Западной Беларуси этот уровень был поднят до 300 га. Высокопроизводительные имения вообще не подлежали парцелляции. Размер парцелл (наделов) определялся в среднем в 15 га, для Западной Беларуси — в 25 га. В собственность государства переходили лесные массивы площадью свыше 50 га, а также рыбные пруды площадью свыше 3 га. Закон предусматривал ежегодную парцелляцию в размере 200 тыс. га и реализацию реформы на протяжении 10 лет.

В июле 1923 г. был издан закон о комасации (объединении) крестьянских наделов. Комасацию можно рассматривать как прогрессивное явление, поскольку предполагалось, что она будет способствовать созданию фермерских хозяйств и развитию более эффективных форм сельскохозяйственного производства. Но государство переложило на крестьян все расходы, связанные с нею. Поэтому изначально комасация столкнулась с сопротивлением населения. В связи с этим в Новогрудском воеводстве она началась только в 1925 г., а в Виленском и Полесском — в 1927 г. Для ускорения хуторизации в январе 1927 г. польские власти издали указ об оказании помощи крестьянам, которые выселялись на хутора. На 15-летний срок выдавался кредит в размере 1200 злотых на перенос здания и 600 злотых на проведение мелиорации.

По закону 1922 г. крестьяне на территории Западной Беларуси были лишены сервитутов (в 1921 г. ими пользовалось более 30 % крестьянских хозяйств). Денежная компенсация, выплачиваемая государством, была невысокой. Также выделялись земельные участки до 1/3 от общей площади сервитутов, но эти участки очень часто были непригодны для сельскохозяйственного использования.

Аграрные преобразования вели к увеличению дифференциации крестьян, количество бедных жителей деревни начало возрастать. Крестьяне Западной Беларуси должны были постоянно выполнять дорожные повинности — бесплатно работать на постройке или ремонте мостов, дорог, гатей. Медицинское обслуживание из-за нехватки врачей, дороговизны медикаментов и лечения было недоступно для большинства населения. Один доктор приходился на 5—6 тыс. человек. В поисках заработков доведенные голодом и притеснениями до отчаяния крестьяне искали выход в эмиграции. В 1925—1938 гг. из трех воеводств Западной Беларуси на постоянное жительство в США, Канаду, Латинскую Америку, Западную Европу и другие страны выехали более 78 тыс. человек.

3. Проблемы промышленного развития

Промышленность Западной Беларуси в межвоенный период переживала не лучшие времена. На ее развитии отрицательно отразилась экономическая разруха, вызванная событиями Первой мировой и польско-советской войн. Также негативное влияние имела и переориентация на польский и западноевропейский рынки, на которых местные товары очень часто не выдерживали конкуренции. Препятствием для нормального функционирования промышленности являлось слабое развитие транспортной сети в регионе. Значительно пострадала западнобелорусская промышленность в результате мирового экономического кризиса.

Все это вело к уменьшению количества промышленных предприятий и промышленных рабочих. По сравнению со всей Польшей промышленность Западной Беларуси выглядела очень скромно. В 1926 г. общее количество промышленных предприятий в этом регионе составляло 6,8 % от общего количества в Польше — 1403. При этом большую часть из них составляли малые предприятия. Общая численность промышленных рабочих в трех западнобелорусских воеводствах в тот период составляла лишь 1,4 % от всех рабочих в тогдашнем польском государстве — всего 5954 человека.

Важнейшими предприятиями региона, в том числе с точки зрения экспорта, были строительное предприятие князя Друцкого-Любецкого в Гродно и табачная фабрика в Вильно.

В 1930-е гг. экономика Западной Беларуси продолжала сохранять аграрный характер. Если характеризовать отдельные отрасли западнобелорусской промышленности, то следует отметить, что наибольшая по количеству занятых пищевая промышленность была представлена преимущественно небольшими мельницами (714 предприятий). Относительно крупными по числу рабочих были 5 консервных и 19 сахарных заводов. Деревообрабатывающая отрасль была представлена предприятиями первичной деревообработки: в трех западнобелорусских воеводствах насчитывалось 152 лесопилки. Определенное развитие получило производство строительных материалов, в первую очередь кирпича. В химической промышленности действовали небольшие предприятия по производству жиров и дегтя, при этом предприятия по выпуску искусственных удобрений отсутствовали.

За время пребывания в составе Польши Западная Беларусь занимала последнее место по количеству электростанций. Так, в 1925 г. тут насчитывалось 32 электростанции, из них только 13 станций обслуживали потребности населения. К 1929 г. количество электростанций выросло до 39, из которых только 15 обслуживали потребности населения, а остальные использовались для обеспечения железнодорожного транспорта.

Из-за низкого уровня промышленного производства значительную роль в экономической жизни региона продолжали играть народные промыслы и ремесла сельского населения. Известно, что большинство тканей, которыми пользовалось население, были изделиями домашнего производства. Деревянная и глиняная посуда была обычным явлением на деревенских и городских ярмарках. Существовали даже населенные пункты, которые специализировались в данной отрасли и имели свою особую технологию производства. С целью развития традиционных народных промыслов в 1925 г. в Вильно было создано Общество развития народных промыслов, затем подобное общество было образовано в Новогрудке и Бресте. При этих обществах существовали специальные кооперативные организации — ярмарки народных промыслов, которые способствовали развитию процесса производства и продажи продукции кустарных и ремесленных промыслов.

В межвоенный период активно разрабатывались леса Западной Беларуси. Лесные богатства западнобелорусских воеводств подвергались серьезной эксплуатации, а восполнение лесных ресурсов было намного ниже, чем в среднем в Польше. Также аграрные реформы сопровождались перемещением значительной части крестьянских хозяйств и, как следствие, увеличением вырубки лесов в строительных целях.

4. Влияние мирового экономического кризиса. Трудовая эмиграция

Спад промышленного производства, который был вызван мировым экономическим кризисом и затянулся в польской экономике фактически до 1935 г., спровоцировал значительный рост безработицы. На территории Западной Беларуси на каждого работающего промышленного рабочего приходился один безработный. В 1931 г. в регионе было около 700 тыс. безработных (в промышленности и сельском хозяйстве). Значительную часть безработных в городах Западной Беларуси составляли молодые низкоквалифицированные рабочие, увольняемые в первую очередь во время кризиса. Многие представители городской молодежи даже не имели возможности начать свою карьеру, что обычно приводило к маргинализации молодых горожан.

Существенной проблемой была низкая заработная плата рабочих, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности Западной Беларуси. После относительной экономической стабилизации, начавшейся с 1935 г., ситуация в сфере заработной платы кардинально не изменилась.

Уровень жизни значительной части населения области был довольно низким. Не было должным образом организованной системы здравоохранения. По состоянию на 1 января 1938 г. в Виленском воеводстве насчитывалось 37 больниц. Не хватало врачей. Одним из последствий сложившейся ситуации стало плохое состояние здоровья населения. Следует также отметить, что система социальных выплат по болезни в Западной Беларуси находилась в зачаточном состоянии. То же относилось и к пенсионной системе.

Сложная экономическая ситуация вызывала отток трудоспособного населения из Западной Беларуси в Аргентину, США, Канаду и Бразилию. Небольшое количество эмигрантов выехало в европейские страны, в основном во Францию. Основную массу эмигрантов составляли крестьяне (57 %) и рабочие (11 %). Всего, по разным оценкам, за 1921—1938 гг. Западную Беларусь покинуло от 120 до 150 тыс. человек.

Таким образом, следует отметить, что экономическое положение западнобелорусских воеводств, несмотря на определенные меры, принятые польскими властями, оставалось тяжелым на протяжении всего межвоенного периода. Это было связано с рядом объективных причин: изначальная экономическая отсталость, военная разруха, тяжелые последствия глобального экономического кризиса. Следует учитывать и то, что польские власти проводили политику в интересах зажиточного меньшинства населения и больше внимания уделяли проблемам развития собственно польских земель, а не территории западнобелорусских воеводств.

Вопросы и задания

![]() 1. Составьте схему «Особенности социально-экономического положения в Западной Беларуси».

1. Составьте схему «Особенности социально-экономического положения в Западной Беларуси».

2. Оцените, насколько эффективными были аграрные реформы польских властей на территории Западной Беларуси.

3. Объясните влияние мирового экономического кризиса на экономическое положение в Западной Беларуси.

4. Сравните социально-экономическое развитие БССР и Западной Беларуси в межвоенный период. Сделайте вывод.

5. Обсудите, можно ли считать Западную Беларусь аграрно-сырьевым придатком Польши.