*§ 38—1. Пространственная и половая структуры популяций

Пространственная структура

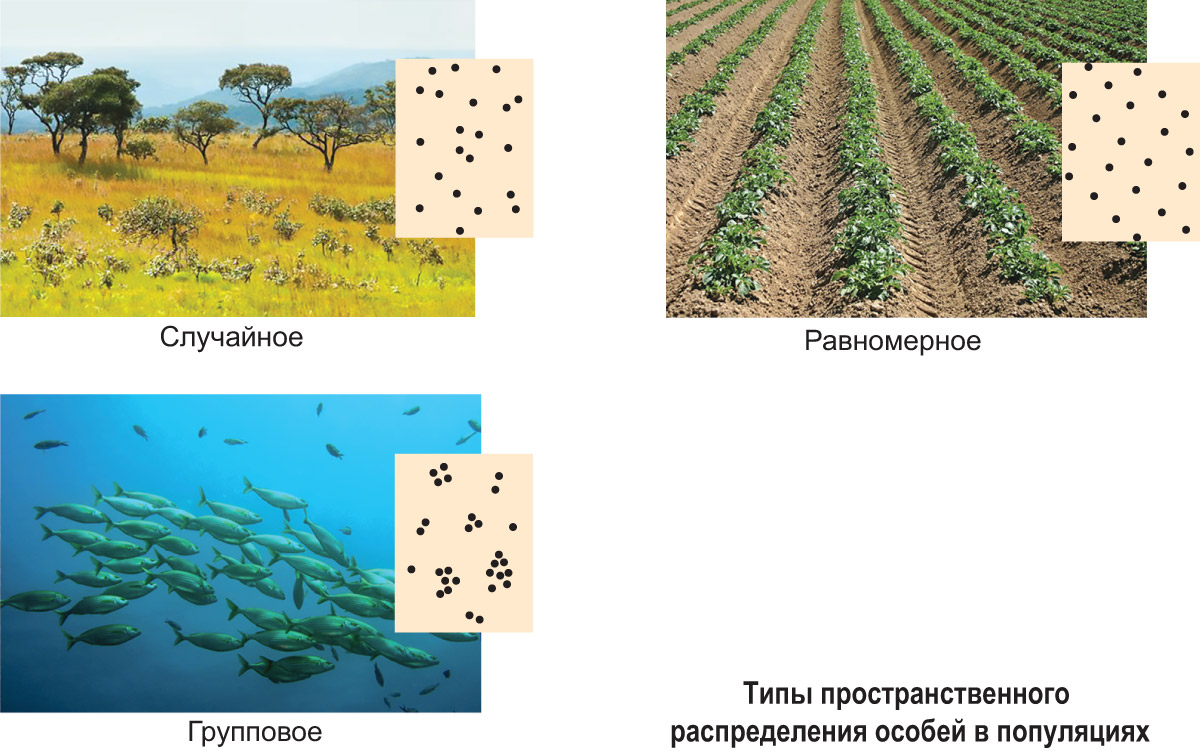

Пространственная структура — это характер распределения особей популяций на занимаемой территории. В природе популяциям свойственны три типа пространственного распределения особей: случайное, равномерное, групповое. Они формируются в зависимости от степени неоднородности среды обитания, биологических особенностей вида и поведения особей.

Случайное распределение отмечается тогда, когда в распределении особей в пределах популяционного ареала нельзя установить какой-либо четкой закономерности. Оно наблюдается, если среда обитания достаточно благоприятна и однородна по экологическим условиям. При этом плотность популяции невелика, и биологические особенности вида не позволяют особям образовывать группы. Например, у планарии белой, гидры, пауков, двустворчатых моллюсков, мелких животных степей и пустынь отмечается случайное распределение. Такой тип распределения наблюдается у популяций в начальный период расселения. Это могут быть всходы пионерных видов растений — ивы, лиственницы — на нарушенных территориях (полигоны, карьеры); популяции животных, у которых социальная связь выражена слабо; насекомые-вредители в посевах сельскохозяйственных растений. Так на первых порах распределяется тля на поле.

Равномерное распределение наблюдается, когда на каждом из участков популяционного ареала приблизительно равной площади обитает более-менее одинаковое количество особей. Оно наблюдается у видов, жестко конкурирующих за пищевые ресурсы и территорию. Тенденция к равномерному распределению особей у некоторых животных может быть обусловлена мечением и охраной мест обитания. В природе равномерное распределение встречается довольно редко. Например, кустарники в пустыне, конкурируя за влагу, распределены довольно равномерно. Поддерживают между собой определенную дистанцию некоторые виды хищных рыб, птиц и млекопитающих, охраняющих свои кормовые территории. Такой тип распределения отмечают у колюшек с их территориальным инстинктом и сугубо индивидуальным характером.

Групповое распределение наиболее распространено в природе. Неоднородность среды, ограниченность мест обитания, биологические особенности вида, способы размножения могут приводить к объединению особей в постоянные или временные группы. Групповое распределение у растений обусловлено их способами размножения и распространения семян и плодов. Например, некоторые растения образуют крупные, тяжелые плоды (орех лещины, желудь дуба), которые падают рядом с деревом и тут же прорастают, образуя группы. При вегетативном размножении корневищами у растений также формируются группы (пырей ползучий, ландыш майский, клевер ползучий).

У многих млекопитающих и птиц наблюдается социальное поведение, которое приводит к образованию групп с социальной иерархией (стаи, стада, колонии, табуны, семьи, гаремы).

Групповое распределение обеспечивает популяциям более высокую устойчивость по отношению к неблагоприятным условиям по сравнению с отдельной особью. Выживаемость особей в группе повышается благодаря лучшим возможностям для защиты от врагов, обнаружения корма, противостояния неблагоприятным факторам среды, формирования микроклимата. Например, стае волков легче охотиться, а табуну лошадей — защищаться от волков. Стае скворцов проще спастись от ястреба, косяку мелких рыб — от крупных хищных рыб. Пингвины в колонии, образуя плотное скопление и постоянно меняясь местами, легче переносят холод. В семьях птиц и млекопитающих благодаря заботе родителей повышается выживаемость потомства. Группа растений способна лучше противостоять ветру, эффективнее использовать воду.

Проживание в группе себе подобных отражается на протекании многих физиологических процессов в организме животного. У искусственно изолированных особей заметно изменяется уровень обмена веществ, быстрее расходуются резервные вещества, не проявляется целый ряд инстинктов и ухудшается общая жизнеспособность. Оптимизация физиологических процессов, ведущая к повышению жизнеспособности особей при их совместном существовании называется эффектом группы. Эффект группы проявляется как реакция отдельной особи на присутствие других особей своего вида. Она состоит в ускорении темпов роста животных, повышении плодовитости, более быстром образовании условных рефлексов, повышении средней продолжительности жизни индивидуума. У многих животных вне группы не реализуется плодовитость.

Так, у овец вне стада резко учащаются пульс и дыхание, а при виде приближающегося стада эти процессы нормализуются, и овца успокаивается. Известно также, что для выживания африканских слонов стадо должно состоять по крайней мере из 25 особей. Голуби некоторых пород не откладывают яйца, если не видят других птиц. Достаточно поставить перед самкой зеркало, чтобы она приступила к яйцекладке.

Самое сильное проявление эффекта группы свойственно общественным насекомым (пчелам, муравьям, термитам). Не обладая способностью длительно существовать в одиночку, эти насекомые выработали сложную систему сигнализации, которая способствует сохранению их групп во времени и пространстве.