Предпосылки возникновения реализма в русской литературе

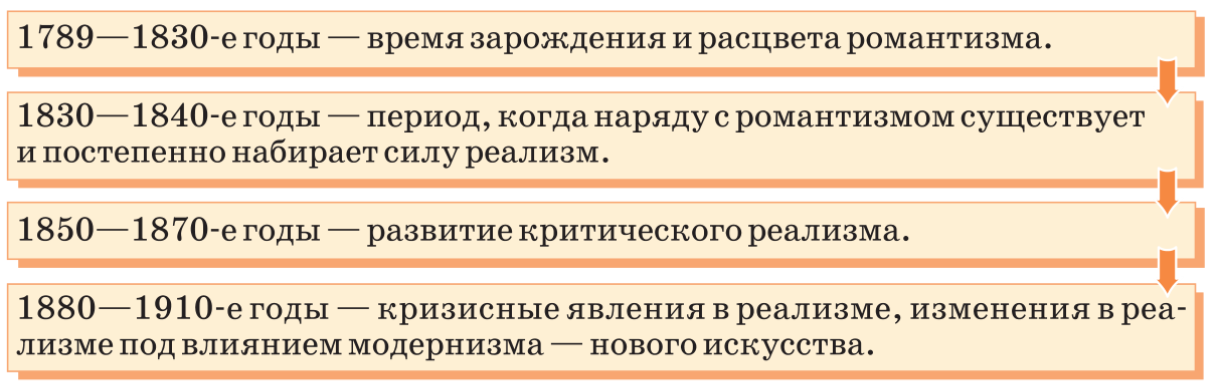

В развитии мировой литературы XIX века выделяют четыре периода (схема 1), которые хронологически несколько выходят за рамки одного столетия (схема 1).

|

| Схема 1. Периодизация литературного процесса XIX века |

На начало столетия приходится расцвет романтизма.

|

Романтизм – направление в литературе конца XVIII – первой половины XIХ века., изображавшее исключительного героя в исключительных обстоятельствах. |

Возникновение романтизма было вызвано развитием капиталистических отношений, идеями Великой французской революции, в которых европейское общество быстро разочаровалось. Изменения в общественном сознании, социально-экономические преобразования, новые политические течения, а также научные достижения первой трети XIХ века подготовили условия для становления в мировой и русской литературе реализма.

|

Реализм (от лат. realis – «вещественный») – направление в литературе, сформировавшееся в середине XIX века, отражавшее типичного героя в типичных обстоятельствах. |

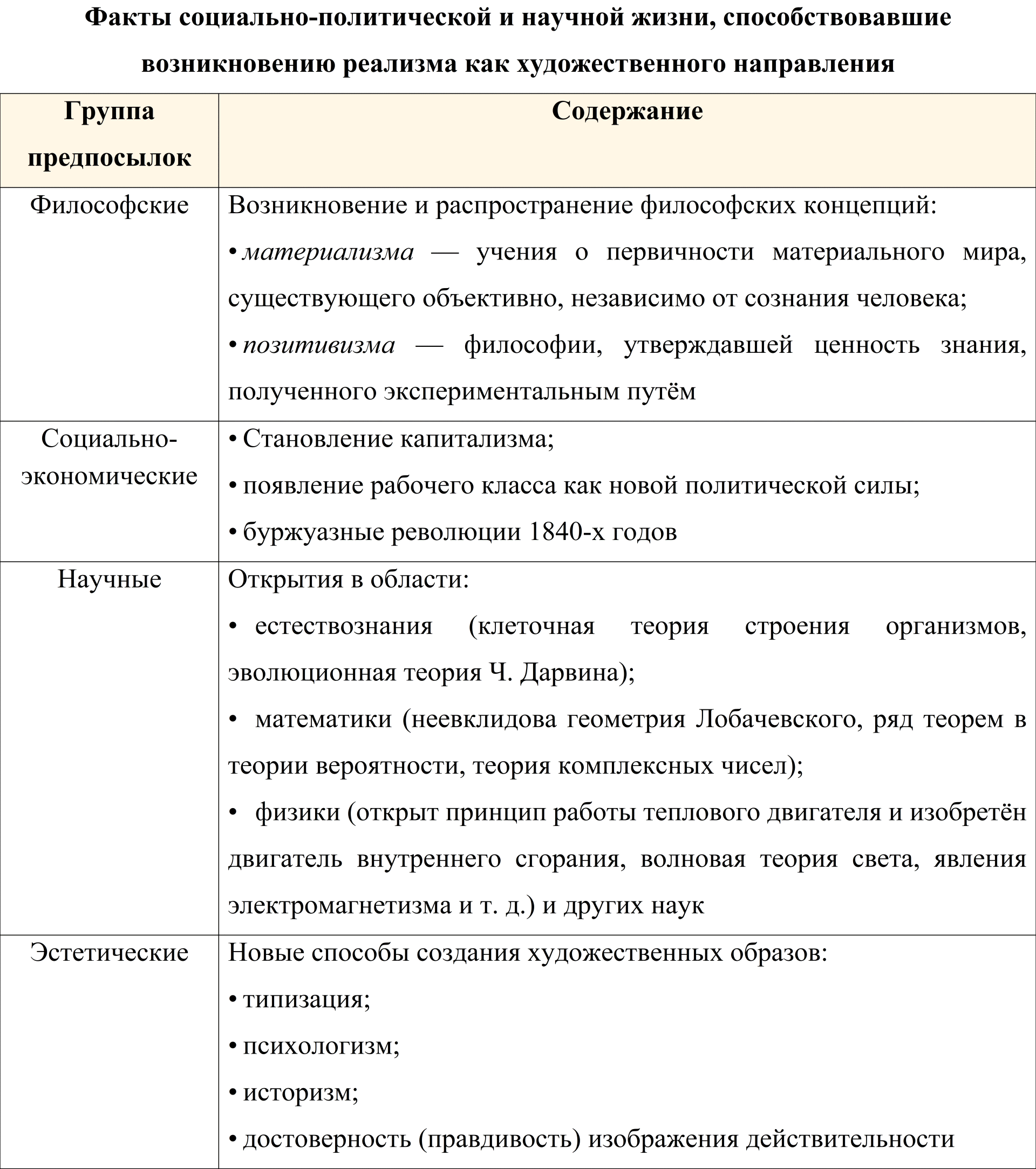

Основные факты социально-политической и научной жизни, которые создавали условия для возникновения реализма, отражены в таблице 1.

| Таблица 1 |

|

В историю русской литературы ХIХ столетие вошло как золотой век. Особенностью этого периода было то, что в русской литературе сменилось несколько направлений: классицизм, сентиментализм, романтизм и реализм, но ведущим художественным направлением становится реализм.

Реализм не является застывшей системой. Он постоянно развивается, поэтому исследователи говорят о разных его разновидностях. При этом имеются в виду особенности реализма внутри национальных литератур.

В 1820—1830-е годы в русской литературе происходит становление реализма. В это время был сформирован литературный русский язык, в чём состоит огромная заслуга, прежде всего, А. С. Пушкина; освоены жанры, существовавшие в мировой литературе, и созданы новые, которые стали всеобщим открытием. В творчестве А. С. Пушкина, а также в произведениях А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, как и у европейских писателей — О. де Бальзака, Ф. Стендаля, — наблюдается соединение реализма с другими художественными направлениями (классицизмом и романтизмом). Поэтому реализм этого периода называется синкретическим. В творчестве А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова проявляются важнейшие черты реализма как литературного направления (табл. 2).

| Таблица 2 |

|

|

|

В середине ХIХ века, прежде всего в произведениях Н. В. Гоголя, проявляется новый этап в развитии реализма. Он получил название «натуральная школа». В её рамках начинали своё творчество И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов и др.

На вторую половину XIX века приходится период критического реализма, проявившегося в творчестве И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Благодаря им русский реалистический роман приобрёл мировое значение. Их писательское мастерство, проникновение в «диалектику» души героев открывали путь художественным исканиям авторов XX века. При этом русский реализм (в первую очередь благо даря И. С. Тургеневу) был тесно связан с мировым историко-литературным процессом. Произведения русских писателей во второй половине ХIХ века публиковались практически одновременно в России и за рубежом.

Критический реализм способствовал демократизации литературы: он значительно шире, чем классицизм или романтизм, представил действительность. Современность отразилась в произведениях критических реалистов как самоуправство помещиков-крепостников, как трагическое положение народных масс — крепостного крестьянства, обездоленного городского люда. Для реализма этого периода характерно изображение человека в единстве с окружающей его средой, социальная и историческая конкретность образа, конфликта, сюжета, широкое использование таких жанров, как роман, драма, повесть, рассказ.

Критический реализм ознаменовался небывалым распространением эпоса и драмы, которые заметно потеснили поэзию. Среди эпических жанров наибольшую популярность приобрёл роман, потому что он позволял писателю-реалисту максимально точно показать причины социальных явлений, исследовать характер героя, отобразить условия, в которых он сформировался.

Много нового внесли в реалистическое искусство писатели-демократы (Н. А. Некрасов, Н. Г. Чернышевский, М. Е. Салтыков-Щедрин и др.). Общее в их творчестве — отрицание существующего крепостнического строя. Поэтому для произведений названных писателей характерна резкая критика социальных пороков, глубина художественного исследования действительности.

В ХIХ веке оформилась социальная направленность русской литературы, появился особый тип писателя — не только художника, но и проповедника, пророка. Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, Максима Горького и А. П. Чехова оценивались их современниками как «богатырское служение идее». К их мнению прислушивались правители, зарубежные писатели и общественные деятели. В первую очередь потому, что русские классики ХIХ века заложили основы гуманизма, народности и демократизма литературы, которые стали ценностями не только для русской, но и для мировой культуры.

Поиски смысла жизни, определение цели деятельности, суть любви и дружбы, их влияние на человека; взаимоотношения народа и власти, сущность истории, роль в ней яркой индивидуальности, личность «маленького человека» — всё это и многое другое стало предметом осмысления русских классиков ХIХ столетия.