§ 2–2. Общественно-политическая ситуация в начале ХХ в.

![]() 1. Какие политические партии возникли на территории Беларуси в начале ХХ в.?

1. Какие политические партии возникли на территории Беларуси в начале ХХ в.?

2. Какими были их требования по аграрному и национальному вопросам?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси, XIX – начало XXI в., 11 класс |

| Книга: | § 2–2. Общественно-политическая ситуация в начале ХХ в. |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Вторник, 15 Июль 2025, 08:28 |

Оглавление

- 1. Возникновение социалистических и национально-демократических партий

- 2. Политические силы и события революции 1905—1907 гг.

- 3. Манифест 17 октября 1905 г.

- 4. Динамика и формы революционного движения в Беларуси

- 5. Создание Государственной думы и ее деятельность

- 6. Особенности проведения земской реформы в Беларуси

- Вопросы и задания

1. Возникновение социалистических и национально-демократических партий

Во второй половине XIX — начале ХХ в. в Российской империи усилилось рабочее движение. Оно принимало все более выраженный политический характер. Произошло усиление рабочего движения и в Беларуси. Главной формой борьбы рабочего класса становятся политические стачки и демонстрации.

Под влиянием рабочего движения стало подниматься на борьбу и крестьянство Беларуси. Крестьяне боролись за уничтожение помещичьего землевладения и ликвидацию пережитков крепостничества.

Большое значение для дальнейшего расширения революционного движения и формирования партии рабочего класса имела первая общерусская политическая газета революционных социал-демократов «Искра», выходившая с 1900 г. Она имела своих корреспондентов во многих городах и местечках, регулярно печатала на своих страницах материалы о революционном движении в Беларуси. Газета пользовалась большой популярностью среди рабочих.

Искровские группы действовали в Минске, Гомеле, а сторонники «Искры» — в Витебске, Горках, Орше, Гродно, Сморгони, других городах и местечках. Искровцы пропагандировали среди рабочих идеи создания марксистской партии. Говорили они и о ее руководящей роли в борьбе рабочего класса и всех трудящихся. Революционная агитация искровцев содействовала росту политической сознательности рабочего класса.

Однако социал-демократические группы в Беларуси, как и во всей Российской империи, действовали разрозненно, не имели руководящего центра. В 1903 г. в Брюсселе и Лондоне состоялся II съезд РСДРП. На нем развернулась борьба между сторонниками газеты «Искра», стоявшими на позициях революционного марксизма, и «экономистами», которые призывали вести борьбу только за улучшение экономического положения и повышение культурного уровня рабочего класса. Победу одержали искровцы во главе с В. И. Лениным. Съезд принял программу партии, в которой конечной целью провозглашалось установление диктатуры пролетариата и построение социализма, а ближайшей — свержение самодержавия и установление демократической республики. Борьба на съезде завершилась расколом РСДРП на две фракции — большевиков и меньшевиков.

После II съезда РСДРП в Беларуси начало быстро расти количество социал-демократических организаций. Во второй половине 1903 и в 1904 г. такие организации возникли в Гомеле, Бобруйске, Минске, Витебске, Могилеве, Гродно, Орше и других городах. В 1904 г. для руководства этими организациями были созданы Полесский и Северо-Западный комитеты РСДРП. Полесский комитет объединил социал-демократические организации Гомеля, Могилева, Орши, Копыси, Шклова. Деятельность Северо-Западного комитета распространялась на Минскую, Витебскую, Виленскую и Гродненскую губернии. Эти комитеты возглавили революционную борьбу рабочего класса Беларуси.

Становление белорусских политических организаций сдерживалось слабой национальной сознательностью белорусской буржуазии, крестьянства, рабочего класса. Белорусский национальный вопрос находил отклик прежде всего в среде интеллигенции, учащихся и студенческой молодежи. В конце 1902 г. на базе кружков, которые действовали в Вильне, Минске, Петербурге, была создана «Белорусская революционная громада». С 1903 г., когда состоялся ее съезд, она стала называться «Белорусская социалистическая громада» (БСГ). Партия выступала за белорусскую демократическую республику в составе Российской Федерации.

Беларусь была одним из центров создания партии социалистов-революционеров (эсеров). Она была образована в 1901—1902 гг. на базе ранее существовавших народнических организаций. Являясь последователем идеологии народничества, партия была известна как одна из активнейших участниц революционного террора.

2. Политические силы и события революции 1905—1907 гг.

В годы первой русской революции сложились три политических лагеря. Крайне правые позиции занимали монархисты и националисты («Союз русского народа»), защищавшие царизм и существовавший строй. Члены «Союза русского народа» получили название «черносотенцы». В июле 1906 г. монархисты и октябристы объединились в партию «Русский окраинный союз» (РОС). РОС выступал за «единую и неделимую Россию».

Центр политического спектра занимали либерально-буржуазные партии, организационно оформившиеся после издания Манифеста, — Партия конституционных демократов (кадеты) и Союз 17 октября (октябристы), которые добивались ограничения самодержавия и установления буржуазных свобод, культурно-национальной автономии для народностей, местного самоуправления.

Центр политического спектра занимали либерально-буржуазные партии, организационно оформившиеся после издания Манифеста, — Партия конституционных демократов (кадеты) и Союз 17 октября (октябристы), которые добивались ограничения самодержавия и установления буржуазных свобод, культурно-национальной автономии для народностей, местного самоуправления.

На левом фланге действовали революционно-демократические партии — РСДРП, эсеры, БСГ и др. Их целями были свержение самодержавия, ликвидация эксплуатации человека человеком и построение в будущем социалистического общества.

Началом первой российской революции стали события 9 января 1905 г. в Петербурге, когда была расстреляна многотысячная демонстрация. Это событие получило название «Кровавое воскресенье». По всей Российской империи прокатилась волна возмущения.

Второй подъем революции был связан с празднованием 1 мая, когда забастовки прошли в 56 городах Беларуси и охватили более 100 тыс. человек. В июне прошло 175 крестьянских выступлений. Своего апогея революция достигла в октябре — декабре 1905 г., когда по всей империи развернулась Всероссийская политическая стачка, сопровождавшаяся массовыми митингами и демонстрациями.

В Беларуси во время Всероссийской политической стачки наиболее активно выступили рабочие Минска, которых активно организовывала Минская группа РСДРП. 11 октября было остановлено движение на Московско-Брестской железной дороге, а 12-го — на Либаво-Роменской. Железнодорожники создали забастовочный комитет. 13 октября прекратили работу фабрики, заводы, типографии, электрическая и водонапорная станции. К бастующим присоединились ремонтники, служащие различных торговых предприятий, контор, банков. Забастовка в Минске стала всеобщей.

Активная стачечная борьба развернулась в Гомеле, Витебске, Гродно, Бресте. Стачки в этих городах начинали, как и в Минске, железнодорожники. К ним присоединялись рабочие промышленных предприятий.

3. Манифест 17 октября 1905 г.

Могучая волна революционной борьбы трудящихся, поднявшаяся по всей стране, вынудила Николая II издать 17 октября 1905 г. Манифест о провозглашении демократических свобод — неприкосновенности личности, свободы слова, собраний, союзов и созыве Государственной думы с законодательными полномочиями.

Либеральная буржуазия была довольна таким решением. Ее представители получили возможность создавать политические партии и принимать участие в представительных органах власти. Их ближайшие задачи были решены.

Однако левые партии были уверены, что борьба не окончена, и считали необходимым продолжать ее. Для координации действий в городах Беларуси они создавали стачечные комитеты, коалиционные советы. В политическую борьбу были вовлечены трудящиеся 53 городов и местечек. В Минске, Гомеле, Мозыре, Витебске и других городах при разгоне демонстраций местные власти применили силу. 18 октября по приказу губернатора Минска П. Г. Курлова на привокзальной площади были расстреляны участники митинга.

Однако левые партии были уверены, что борьба не окончена, и считали необходимым продолжать ее. Для координации действий в городах Беларуси они создавали стачечные комитеты, коалиционные советы. В политическую борьбу были вовлечены трудящиеся 53 городов и местечек. В Минске, Гомеле, Мозыре, Витебске и других городах при разгоне демонстраций местные власти применили силу. 18 октября по приказу губернатора Минска П. Г. Курлова на привокзальной площади были расстреляны участники митинга.

4. Динамика и формы революционного движения в Беларуси

Как и во всей Российской империи, в Беларуси осенью 1905 г. усилилось крестьянское движение. Массовый характер приняли порубки помещичьего леса, крестьяне жгли помещичьи усадьбы, винокуренные заводы. Усилили свою борьбу против помещиков и сельскохозяйственные рабочие. Крестьяне постепенно объединялись с рабочим классом.

Под влиянием революционной агитации расширилось солдатское движение. Однако выступления солдат не были организованными и быстро подавлялись.

Необходимо отметить, что царское правительство применяло не только репрессии. Второго декабря 1905 г. была отменена уголовная ответственность за участие в экономических стачках. Высшей точкой развития революции стало декабрьское восстание, которое вспыхнуло 9 декабря в Москве, а затем охватило и другие регионы Российской империи. По городам Беларуси прокатились стачки, многие из которых имели политический характер.

После поражения декабрьского восстания правительство смогло перейти в наступление. Начало 1906 г. ознаменовалось спадом активных революционных действий. Весной российская социал-демократия пыталась перегруппировать свои силы, однако этот процесс шел не очень плодотворно. Съезд Северо-Западного союза РСДРП не смог прийти к единым решениям.

Важным этапом рабочего движения стало празднование 1 мая. В Беларуси в этот день политические забастовки охватили почти все города и местечки. За рабочим классом поднялась и новая волна крестьянского движения.

К осени 1906 г. революционное движение пошло на убыль, хотя наблюдался подъем крестьянского движения. С началом уборки картофеля крестьяне-поденщики выступили с требованием увеличить заработную плату за уборочный труд. В 1907 г. к середине года ясно обозначилось поражение революции.

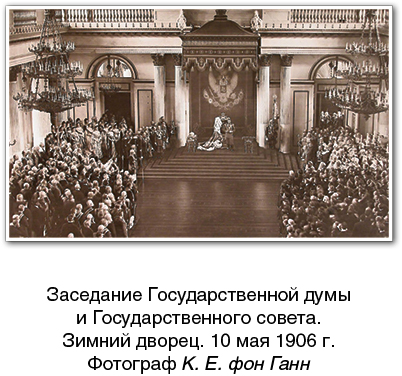

5. Создание Государственной думы и ее деятельность

11 декабря был принят закон о выборах в Государственную думу, появились возможности поднять в парламенте вопросы о решении экономических и социально-политических проблем.

В начале 1906 г. прошли выборы в Государственную думу. Революционно-демократические партии (эсеры, бундовцы, большевики, БСГ) бойкотировали выборы, однако они состоялись. Избирательный закон был создан таким образом, чтобы в Думе были представлены помещики, буржуазия и часть крестьянства.

В начале 1906 г. прошли выборы в Государственную думу. Революционно-демократические партии (эсеры, бундовцы, большевики, БСГ) бойкотировали выборы, однако они состоялись. Избирательный закон был создан таким образом, чтобы в Думе были представлены помещики, буржуазия и часть крестьянства.

В I Государственную думу прошли 36 депутатов от пяти белорусских губерний, в том числе 13 крестьян, создавших группу автономистов — сторонников предоставления самоуправления национальным окраинам. Среди политических партий наиболее сильными были позиции кадетов. Деятельность Думы по многим направлениям носила оппозиционный и радикальный характер. Она высказывала недоверие правительству, а в июле 1906 г. сделала обращение в связи с публикацией государственной аграрной программы, которая расходилась с думским проектом. 9 июля 1906 г. Дума была распущена, назначены новые выборы.

В условиях спада революционного движения политические партии, в том числе революционно-демократические, приняли участие в выборах во II Государственную думу. Они сделали попытку выступить единым блоком. Такой блок, например, был создан в Минске в составе организаций РСДРП, эсеров, БСГ, сионистов-социалистов. На выборах во II Государственную думу от белорусских губерний одержали победу монархисты и октябристы. Государственная дума попыталась найти решение государственного вопроса. Но правительство, недовольное радикализмом I Думы, в июле 1906 г. распустило ее. Избирательный закон, принятый в соответствии с Манифестом 17 октября, был изменен. Это событие получило название «третьеиюньский государственный переворот» и ознаменовало собой окончание первой российской революции.

6. Особенности проведения земской реформы в Беларуси

Первого января 1864 г. в Российской империи создавались губернские и уездные органы территориального самоуправления — земства. В их функции входило управление местным хозяйством, народным образованием, медицинским обслуживанием населения и т. д. В белорусских губерниях земская реформа не проводилась. После восстания 1863—1864 гг. российское самодержавие не доверяло местным помещикам, опасаясь, что в случае избрания в земские учреждения усилится их влияние в крае.

Первого января 1864 г. в Российской империи создавались губернские и уездные органы территориального самоуправления — земства. В их функции входило управление местным хозяйством, народным образованием, медицинским обслуживанием населения и т. д. В белорусских губерниях земская реформа не проводилась. После восстания 1863—1864 гг. российское самодержавие не доверяло местным помещикам, опасаясь, что в случае избрания в земские учреждения усилится их влияние в крае.

Премьер-министр П. А. Столыпин предложил проект земской реформы для западных губерний, который позволил бы поднять политическую роль зажиточного крестьянства в системе местного самоуправления. Планируемая реформа также была направлена на ослабление политической роли на местном уровне крупных землевладельцев «польского происхождения». Их значительное преимущество в количестве перед «русскими» в этих губерниях давало им возможность избирать на дворянских собраниях в Государственный совет исключительно своих представителей.

Согласно законопроекту, одобренному П. А. Столыпиным, земства предполагалось создать в 1911 г. в Минской, Витебской и Могилевской губерниях путем выборов по национальным куриям (группам). Православных белорусских крестьян зачисляли в «русскую» курию, а католиков — в «польскую». Имущественный ценз избирателей уменьшили вдвое.

Вводя земские органы самоуправления в западных губерниях, царское правительство преследовало цели упрочить позиции и влияние православных помещиков и православного духовенства среди крестьян.

Проанализировав соотношение «русского» и «польского» населения и соответствующий имущественный ценз во всех девяти западных губерниях, правительство не решилось ввести выборные земства в Гродненской и Виленской губерниях, где они могли попасть в руки польской знати.

Вопросы и задания

![]() 1. Сгруппируйте созданные в начале ХХ в. партии по следующим признакам: монархические, либерально-буржуазные, революционно-демократические.

1. Сгруппируйте созданные в начале ХХ в. партии по следующим признакам: монархические, либерально-буржуазные, революционно-демократические.

2. Опираясь на текст параграфа, постройте график развития революционных событий в 1905—1907 гг.

3. В чем заключались особенности проведения земской реформы в Беларуси?

4. Составьте и конкретизируйте примерами схему «Основные этапы общественно-политической жизни Беларуси в начале ХХ в.».