§ 2–1. Общественно-политическая жизнь во второй половине 60-х — 90-е гг. ХІХ в.

![]() 1. Кто такие народники? Почему они так назывались?

1. Кто такие народники? Почему они так назывались?

2. Какие экономические и политические требования выдвигал рабочий класс в странах Западной Европы во второй половине XIX — начале ХХ в.?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси, XIX – начало XXI в., 11 класс |

| Книга: | § 2–1. Общественно-политическая жизнь во второй половине 60-х — 90-е гг. ХІХ в. |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Вторник, 29 Июль 2025, 12:35 |

Оглавление

- 1. Истоки и сущность народничества

- 2. Народнические организации в первой половине 1880-х гг.

- 3. Уроженцы Беларуси в народнических организациях

- 4. Создание социал-демократических организаций в Беларуси. Распространение идей марксизма

- 5. Польское и еврейское национальное движение в Беларуси

- Вопросы и задания

1. Истоки и сущность народничества

В конце 1860-х — начале 1870-х гг. в русском революционном движении сформировалось течение, которое вошло в историю под названием «народничество». Оно зародилось в условиях развития капитализма в пореформенной России и выражало протест против остатков крепостничества и капитализма.

Можно выделить два периода в истории народничества: период 1860—1870-х гг., когда оно занимало революционные позиции в борьбе с царизмом, и период 1880—1890-х гг., когда народническое движение вылилось в либеральное течение.

В первый период народники в своей практической деятельности опирались на положения утопического социализма. Они считали, что Россия минует этап капитализма, и сразу откроется путь социализма. Тем самым народники отрицали развитие рабочего класса и его историческую роль. Общину народники рассматривали как закономерную основу социализма, а крестьянство — как однородную массу. Еще одно воззрение народников было связано с ролью в развитии общества интеллигенции, не зависящей от классовых интересов. Реальное содержание программы народников состояло в призыве к решительной борьбе за свержение царизма, уничтожение всех пережитков крепостничества, революционно-демократические преобразования в России.

Весной 1874 г. началось широкое «хождение в народ» молодежи. Его целью было поднять крестьянство на революцию. Народники полагали, что социальную революцию легко «сделать», и что она осуществится в два-три года. Однако «хождение в народ» не дало желаемых результатов. Крестьяне не поднимались на революцию, потому что рассуждения народников не отвечали их насущным интересам. Многие народники подвергались арестам. Стало понятно, что следует менять тактику. Решено было разобщенные кружки объединить в централизованную организацию.

2. Народнические организации в первой половине 1880-х гг.

В 1876 г. в Петербурге возникла общероссийская народническая организация «Земля и воля». Основными требованиями в ее программе были указаны переход всей земли в руки крестьян и ее уравнительное распределение, введение полного общинного самоуправления, предоставление нациям права на самоопределение и образование федеративного союза общин.

Однако ни «хождение в народ», ни громкие покушения на представителей власти не принесли успеха. Крестьяне оставались глухи к народнической пропаганде. Начались споры относительно методов борьбы. В августе 1879 г. на петербургском съезде было принято решение о разделении «Земли и воли» на две организации: «Черный передел» и «Народную волю».

Сторонники «Черного передела» стремились подтолкнуть правительство к проведению уравнительного («черного») передела земли, преуменьшали значение политической борьбы и отрицали индивидуальный террор. В области тактики они выступали за широкую агитацию и пропаганду в массах. Члены «Народной воли» своей главной задачей считали политический переворот и захват власти. В борьбе с самодержавием они использовали тактику индивидуального террора, тем самым рассчитывая принудить правительство к проведению демократических реформ.

1 марта 1881 г. группа народовольцев, в их числе и уроженец Беларуси И. Гриневицкий, совершила покушение на царя Александра II, в результате которого монарх был смертельно ранен, а сам И. Гриневицкий погиб от разрыва бомбы. Однако убийство Александра II не стало сигналом к народному восстанию. Новый царь Александр III начал проводить репрессивную политику в отношении революционеров-террористов. Все организаторы и участники террористического акта были повешены по приговору суда. В 1882 г. организация «Черный передел» распалась, ее руководили были вынуждены уехать за границу. Г. Плеханов и его соратники отказались от народнических взглядов.

3. Уроженцы Беларуси в народнических организациях

Народническое движение распространилось и в Беларуси. Кружки народников были созданы еще в первой половине 1870-х гг. в Могилеве, Горы-Горках, Минске, Гродно, Пинске, Слуцке, Витебске. Их организаторами являлись столичные студенты, выходцы из Беларуси. Известными их представителями были уроженцы белорусских губерний Н. Судзиловский, С. Ковалик, А. Бонч-Осмоловский, И. Гриневицкий, Е. Брешко-Брешковская и др. В этих кружках изучалась нелегальная литература. Народнические кружки поддерживали тесные связи с революционной интеллигенцией Петербурга, Москвы, Киева.

В Беларуси также предпринимались попытки «хождения в народ». Так, члены могилевского кружка изучали ремесла, одевшись по-крестьянски, и вели пропаганду социалистических идей среди крестьянства. Наиболее активным пропагандистом был гимназист Н. Забела. Однако это не вызвало крестьянских выступлений. Крестьяне не воспринимали социалистическую направленность пропаганды народников.

С возникновением в Петербурге организации «Земля и воля» народническое движение в Беларуси развивалось под ее влиянием. Центром народнического движения стал Минск. Однако оно не получило в Беларуси широкого развития. Здесь не было высших учебных заведений, и поэтому формирование разночинной интеллигенции замедлялось. Члены народнических кружков вели пропаганду среди интеллигенции, учащихся, рабочих и продолжали пропаганду среди крестьян с целью поднять их на восстание.

В первой половине 1880-х гг. в Беларуси действовали кружки как чернопередельческого, так и народовольческого направления. С помощью представителей Исполнительного комитета «Народной воли» в 1882 г. была создана Северо-Западная организация «Народной воли», объединявшая народнические группы Минской, Могилевской, Витебской и Гродненской губерний.

В это же время в Петербурге также была создана белорусская народовольческая организация, ядро которой составляли студенты — уроженцы Беларуси. Однако объединить свою деятельность с белорусскими народовольческими кружками она не смогла.

Зарождение собственно белорусского политического движения связано с народнической группой «Гомон», которая издала в 1884 г. два нелегальных номера одноименного журнала. Именно народники из группы «Гомон» впервые заявили о белорусах как о самостоятельной нации, имеющей право на самоопределение. Члены группы, студенты Петербургского университета А. Марченко, Х. Ратнер, в 1881—1884 гг. вместе с другими студентами из Беларуси — В. Крупским, М. Стацкевичем, С. Нестюшко-Буйницким и др. — считали себя представителями российской организации «Народная воля».

Однако народовольцы не смогли объединить все народнические кружки. Народничество начинает переживать кризис. В 1880-е гг. господствующим направлением в народничестве стало либеральное. Часть народников перешла на позиции марксизма.

4. Создание социал-демократических организаций в Беларуси. Распространение идей марксизма

В середине 1880-х гг. идеология народничества уступила место марксизму, представителей которого стали называть социал-демократами. Они считали, что в недрах капитализма зреют предпосылки для социалистической революции, а рабочий класс (пролетариат) — главная сила, которая способна привести к уничтожению эксплуатации человека человеком и созданию нового общества без классов и эксплуатации.

Постепенно от узкой кружковой пропаганды марксизма социал-демократы перешли к массовой экономической и политической агитации среди рабочих.

В конце 1890-х гг. в рабочем и социал-демократическом движении Беларуси появились свои специфические черты: стремление польских и еврейских социал-демократов создавать рабочие организации по национальному признаку.

В конце 1890-х гг. в рабочем и социал-демократическом движении Беларуси появились свои специфические черты: стремление польских и еврейских социал-демократов создавать рабочие организации по национальному признаку.

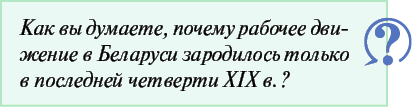

В конце XIX в. на территории западных губерний Российской империи действовали партийные ячейки польской рабочей партии «Пролетариат», Польской социалистической партии, Социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ).

В 1897 г. на съезде еврейских социал-демократических организаций Вильны, Минска, Витебска, Белостока и Варшавы был создан Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России — Бунд (Союз). Его первоочередной задачей являлась организация борьбы еврейских рабочих за улучшение своего экономического положения.

В 1897 г. на съезде еврейских социал-демократических организаций Вильны, Минска, Витебска, Белостока и Варшавы был создан Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России — Бунд (Союз). Его первоочередной задачей являлась организация борьбы еврейских рабочих за улучшение своего экономического положения.

Рост стачечного движения во второй половине 1890-х гг., увеличение количества социал-демократических организаций вызвали необходимость объединения социал-демократов в единую партию. Инициатором этого объединения выступил созданный в 1895 г. В. И. Лениным петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

1–3 марта 1898 г. в Минске состоялся первый съезд Российской социал-демократической партии (РСДРП), на котором был принят «Манифест» и избран Центральный комитет.

На II съезде РСДРП, проходившем в 1903 г. в Брюсселе и Лондоне, развернулась борьба между сторонниками газеты «Искра», стоящими на позициях революционного марксизма, и «экономистами», которые призывали вести борьбу только за улучшение экономического положения и повышение культурного уровня рабочего класса. Победу одержали искровцы во главе с В. И. Лениным. Съезд принял программу партии, в которой конечной целью провозглашались установление диктатуры пролетариата и построение социализма, а ближайшей — свержение самодержавия и установление демократической республики. Борьба на съезде завершилась расколом РСДРП на две фракции: большевиков и меньшевиков.

В 1901–1902 гг. на базе ранее существовавших народнических организаций была создана партия социалистов-революционеров (эсеров). Являясь последователем идеологии народничества, партия была известна как одна из активнейших участниц революционного террора.

В 1901–1902 гг. на базе ранее существовавших народнических организаций была создана партия социалистов-революционеров (эсеров). Являясь последователем идеологии народничества, партия была известна как одна из активнейших участниц революционного террора.

5. Польское и еврейское национальное движение в Беларуси

В рабочем социал-демократическом движении Беларуси в конце 1890-х гг. проявилось стремление еврейских, литовских и польских социал-демократов создать рабочие организации по национальному признаку в городах с многонациональным населением.

В сентябре 1897 г. в Вильне состоялся съезд представителей еврейских социал-демократических организаций Вильны, Минска, Витебска, Белостока, Ковно, Варшавы, на котором было объявлено о создании «Всеобщего еврейского рабочего союза в России и Польше» (Бунд). Его руководителем стал А. Кремер. Необходимость создания Бунда была мотивирована тем, что только национальная организация еврейских рабочих могла лучше всего защитить их интересы. Первоочередными задачами являлись агитация и организация борьбы еврейских рабочих за улучшение их экономического положения. Сразу после съезда началась агитация за то, чтобы организации рабочих, существовавшие в то время в Беларуси, вступали в Бунд и создавали новые. Так, брестская организация присоединилась к бундовцам. Не согласились на вступление в Бунд многие члены Минской еврейской рабочей организации. Они создали Рабочую партию политического освобождения России (РППОР). Представители этой партии наладили связи с социал-демократическими организациями России, Украины и были приверженцами террористической борьбы с самодержавием. В Гродненской организации произошел раскол. Большая часть ранее объединенной рабочей организации также последовала за бундовцами. Остальные выступили против экономизма и пропаганды Бунда и сформировали отдельную организацию во главе с Рабочим комитетом. Последние, однако, также недолго оставались на платформе интернационализма. Вскоре они вступили в Польскую социалистическую партию (ПСП), которая отказалась взаимодействовать с российским пролетариатом и его партией, на первое место она ставила создание независимой польской республики.

Из ПСП в 1893 г. выделилось интернационалистское крыло, в 1900 г. оно утвердило свое название — Социал-демократия Королевства Польши и Литвы (СДКПиЛ).

Вопросы и задания

![]() 1. Выделите социально-экономические и политические причины, которые привели к созданию политических партий в конце XIX в.

1. Выделите социально-экономические и политические причины, которые привели к созданию политических партий в конце XIX в.

2. Как вы понимаете утверждение «возникновение народничества было связано с нерешенностью аграрного вопроса в России после реформы 1861 г.»? Предположите, по каким причинам крестьянство оказалось не готовым к восприятию идей народников.

3. Сравните взгляды народников и социал-демократов. Назовите те положения марксизма, которые способствовали росту популярности социал-демократического движения.

4. Как вы думаете, почему марксисты (социал-демократы) основной движущей силой политической борьбы считали рабочий класс?

5. Составьте и конкретизируйте примерами схему «Основные этапы общественно-политической жизни Беларуси во второй половине XIX в.».

6. Раскройте роль выходцев из Беларуси в деятельности народнических и социал-демократических организаций России.