§ 1–2. Восстание 1863—1864 гг.

![]() Какие изменения произошли в правовом статусе шляхетского сословия после вхождения белорусских земель в состав Российской империи?

Какие изменения произошли в правовом статусе шляхетского сословия после вхождения белорусских земель в состав Российской империи?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси, XIX – начало XXI в., 11 класс |

| Книга: | § 1–2. Восстание 1863—1864 гг. |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Пятница, 18 Июль 2025, 07:23 |

1. Причины восстания

Продолжением борьбы за возрождение былой Речи Посполитой явилось восстание 1863—1864 гг. Его центром стали этнические польские территории. Общественное движение на белорусских землях в этот период испытывало сильное влияние польского национально-освободительного движения.

После отмены в 1861 г. крепостного права в Российской империи усилилось крестьянское движение. Крестьянские выступления происходили также в Литве и западной части Беларуси. Крестьяне требовали отменить повинности в пользу помещиков. Позже, в 1864 г., М. Н. Муравьев писал царю, что крестьян западных губерний к участию в восстании привлекли не решенные крестьянскими реформами социальные и экономические проблемы.

Так, очередной подъем крестьянского движения в Беларуси, который был вызван борьбой за улучшение экономического положения, по времени совпал с национально-освободительным восстанием, охватившим в 1863 г. всю Польшу и часть белорусских земель.

2. Политические течения повстанцев

В 1862 г. для подготовки восстания в Варшаве был создан Центральный национальный комитет (ЦНК). Подавляющее большинство его членов составляла шляхта, которая в своей программе на первое место ставила вопрос восстановления Речи Посполитой в границах 1772 г. Главную роль в реализации этой идеи отводили крупным землевладельцам и верхушке буржуазии, а вспомогательную — крестьянству. Летом 1862 г. в Вильне был организован Литовский провинциальный комитет (ЛПК), который подчинялся ЦНК. Председателем ЛПК стал В. К. Калиновский. Большинство в комитете принадлежало правому крылу, которое в восстании делало ставку на обедневшую шляхту и демократические слои городского населения.

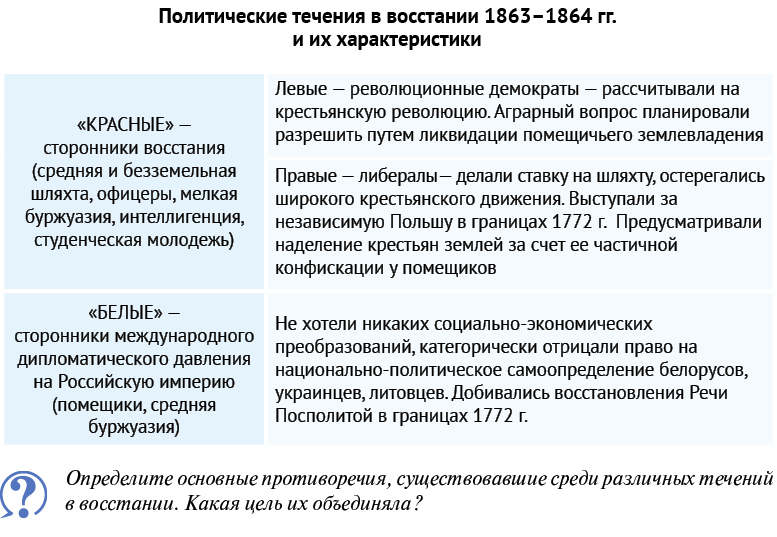

Таким образом, среди участников восстания уже на начальном этапе борьбы не было единства. По своим политическим взглядам они разделились на «красных» и «белых».

Шла активная подготовка к восстанию: готовилась материальная база и организовывались повстанческие отряды. Представители революционно-демократического течения «красных» В. К. Калиновский, Ф. Рожанский, В. Врублевский издавали нелегальную газету «Мужыцкая праўда». На протяжении 1862—1863 гг. вышло семь ее номеров. Стояли задачи привлечь к восстанию крестьян, разъяснить им необходимость активных вооруженных действий против российских властей и войск.

3. Характер и результаты восстания

Восстание началось 10 января 1863 г., когда стало известно о намерении царского правительства провести рекрутский набор. На службу должны были быть призваны те, на кого рассчитывали в восстании. Подготовка к выступлению еще не была завершена. ЦНК издал манифест, в котором призвал к вооруженному восстанию и объявил все население Польши свободным. Аграрные вопросы были затронуты минимально: наделы, которыми пользовались крестьяне, должны были перейти в их собственность; безземельные должны были получить наделы при условии, что они примут участие в восстании. Обнародованная программа была непоследовательна и ограниченна. Декларируемые предложения не удовлетворяли крестьян.

1 февраля 1863 г. ЛПК провозгласил себя Временным провинциальным правительством и поддержал восстание в Польше. Он обратился к населению Беларуси и Литвы с манифестом, в котором содержался призыв поддержать участников восстания в Польше. Из числа мелкой шляхты, учащейся и студенческой молодежи, ремесленников были сформированы повстанческие отряды. Численность повстанцев из этих социальных групп достигала 75 %. Наибольшее количество крестьян участвовало в восстании в Гродненской и Виленской губерниях. В Минской, Витебской и Могилевской губерниях крестьяне часто помогали царским войскам, выступая против повстанцев. Всего среди восставших крестьяне составляли около 18 %.

В конце января 1863 г. на территории западных уездов Беларуси появились отряды из Польши. Первые местные отряды начали действовать в Гродненской губернии в марте — апреле. На борьбу с восстанием была направлена российская армия, генерал-губернатором был назначен М. Н. Муравьев, который обладал неограниченными полномочиями. Новый виленский генерал-губернатор призвал действовать против крестьян лишь в исключительных случаях.

В Минской губернии уже к концу июня несколько оставшихся отрядов, которые вели партизанскую борьбу, были рассеяны. В Могилевской губернии активное участие в боевых действиях приняли студенты Горы-Горецкого земледельческого института, но в конце апреля восстание там угасло. В Витебской губернии действовали лишь немногочисленные отряды. К маю 1863 г. восстание в Минской, Могилевской и Витебской губерниях было подавлено. В этих губерниях в подавлении восстания приняло участие и местное население, в основном православного вероисповедания. Это часто было связано с жестоким обращением повстанцев с местным населением и особенно православным духовенством.

В Гродненской губернии восстанием руководил В. К. Калиновский, и там оно продолжалось дольше всего. В губернии действовало пять крупных отрядов, шли упорные бои. Повстанцы потерпели поражение в этих местах в середине июня 1863 г.

Восстание 1863—1864 гг. было подавлено царскими властями. По официальным данным, в Беларуси и Литве 128 повстанцев было приговорено к смертной казни. Это были те, чья жестокость по отношению к местному населению и сопротивление российским властям были доказаны. Около 12 тыс. человек были высланы из края и отправлены на каторгу.

4. Политика российского правительства на белорусских землях после подавления восстания 1863—1864 гг.

С целью недопущения аналогичных восстаний власти пошли на ряд мер. Для привлечения крестьян на свою сторону российское правительство внесло некоторые изменения в реформу по отмене крепостного права. По специальному царскому указу в Гродненской, Виленской и Минской губерниях с 1 мая 1863 г., а в Витебской и Могилевской с 1 января 1864 г. прекращались временнообязанные отношения. Крестьяне, независимо от согласия помещиков, переводились на обязательный выкуп земельных наделов, а размер выкупных платежей уменьшался на 20 %.

С целью снижения влияния местной элиты имения помещиков, имевших отношение к восстанию, конфисковали и на льготных условиях передавали чиновникам из центральных губерний империи. Специально разработанные чрезвычайные законы были направлены на то, чтобы уменьшить в регионе польское влияние.

Католическое духовенство официально не поддерживало восстание, но его представители зачитывали прихожанам манифест Временного провинциального правительства. Православные же священники и их семьи, которые отказались поддерживать восстание, подвергались жестоким расправам со стороны повстанцев. После подавления восстания царское правительство оказало поддержку православной церкви в крае, а многих представителей католического духовенства отправило в ссылку.

Вопросы и задания

![]() 1. Сравните восстания 1830—1831 и 1863—1864 гг. по следующим параметрам: причины восстания; главные цели восставших; социальный состав; основные итоги. Обсудите, можно ли считать их двумя этапами борьбы за возрождение Речи Посполитой.

1. Сравните восстания 1830—1831 и 1863—1864 гг. по следующим параметрам: причины восстания; главные цели восставших; социальный состав; основные итоги. Обсудите, можно ли считать их двумя этапами борьбы за возрождение Речи Посполитой.

2. Охарактеризуйте политические течения в восстании 1863—1864 гг.

3. Установите причинно-следственные связи между историческими явлениями: разделы Речи Посполитой — восстания 1830—1831 и 1863—1864 гг. — усиление консерватизма в политике российского правительства.

4. Объясните, почему политический курс российского правительства после подавления восстаний 1830—1831 и 1863—1864 гг. в белорусских губерниях определяется как консервативный.