§ 24–2. Культура Беларуси во второй половине XIX в.

![]() Каковы были исторические условия развития культуры Беларуси в первой половине XIX в.?

Каковы были исторические условия развития культуры Беларуси в первой половине XIX в.?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси, XIX – начало XXI в., 11 класс |

| Книга: | § 24–2. Культура Беларуси во второй половине XIX в. |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Воскресенье, 27 Июль 2025, 03:50 |

1. Основные тенденции развития культуры Беларуси

Рост национального самосознания, зарождение и расширение белорусского национального движения, научное осмысление истории, этнографии, фольклора белорусов — важнейшие факторы, которые наложили отпечаток на развитие материальной и духовной культуры народа.

Со второй половины XIX в. началось сознательное широкомасштабное изучение Беларуси, ее истории, языка и культуры. Труды И. Носовича, П. Шейна, М. Никифоровского, Е. Романова, Е. Карского и других ученых объективно засвидетельствовали факт существования самостоятельного белорусского этноса. Отличительными признаками времени стали развитие литературы и периодической печати на белорусском языке, появление национальных мотивов в театральном, музыкальном и изобразительном искусстве.

2. Система образования

Согласно реформе образования, начавшейся в 1864 г., большинство учебных заведений перешло в подчинение Министерства народного просвещения. Школа провозглашалась всесословной. Однако в отличие от центральных губерний России в Беларуси не было земских школ. До конца XIX в. в Беларуси действовали «Временные правила для народных школ», разработанные и утвержденные в 1863 г. виленским генерал-губернатором М. Н. Муравьевым.

Согласно реформе образования, начавшейся в 1864 г., большинство учебных заведений перешло в подчинение Министерства народного просвещения. Школа провозглашалась всесословной. Однако в отличие от центральных губерний России в Беларуси не было земских школ. До конца XIX в. в Беларуси действовали «Временные правила для народных школ», разработанные и утвержденные в 1863 г. виленским генерал-губернатором М. Н. Муравьевым.

Развивалась система профессионального образования. Открывались ремесленные, торговые, железнодорожные, медицинские, музыкальные, художественные учебные заведения. В 1864 г. в Молодечно была открыта первая в Российской империи учительская семинария, которая готовила учителей начальных школ.

Реализация школьной реформы совпала по времени с восстанием 1863–1864 гг. и усилением курса на дальнейшее расширение русского влияния на белорусских землях. За участие студентов и преподавателей в восстании в 1864 г. был закрыт Горы-Горецкий земледельческий институт и ряд других учебных заведений. Получить высшее образование выходцы из белорусских губерний могли только за их пределами.

Таким образом, в ходе школьных реформ XIX в. в Беларуси расширилась сеть светских общеобразовательных школ и увеличилось количество обучающихся в них. Вместе с тем преимущественное большинство населения, прежде всего крестьянство, оставалось неграмотным. Согласно переписи 1897 г. общее количество грамотных в Российской империи составляло только 25,7 %.

Таким образом, в ходе школьных реформ XIX в. в Беларуси расширилась сеть светских общеобразовательных школ и увеличилось количество обучающихся в них. Вместе с тем преимущественное большинство населения, прежде всего крестьянство, оставалось неграмотным. Согласно переписи 1897 г. общее количество грамотных в Российской империи составляло только 25,7 %.

3. Становление белорусоведения

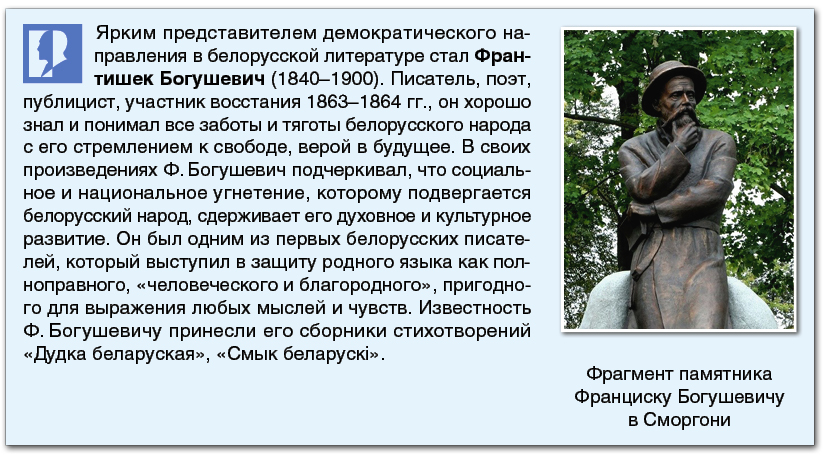

В XIX в. происходило становление научных знаний о Беларуси и белорусском народе — белорусоведения. У его истоков стояли выдающиеся ученые и исследователи, которым была небезразлична история родного края и народа. Одним из первых исследователей истории Беларуси, ее устного народного творчества и языка стал автор очерков «Путешествие по Полесью и белорусскому краю» и «Белоруссия в характеристических описаниях и фантастических ее сказках» П. Шпилевский. Основоположником белорусской археологии, этнографом, одним из первых славянских ученых, обратившихся к духовной культуре простого народа как к историческому источнику, был З. Доленга-Ходаковский. Активным собирателем и исследователем белорусского фольклора был Я. Чечот. В 1837—1846 гг. в Вильне он издал шесть томов белорусских народных песен «Сялянскія песні з-пад Нёмана і Дзвіны». В своих произведениях автор стремился не только сохранить уникальные проявления духовной культуры для будущих поколений, но и составить научное описание белорусского языка.

В XIX в. происходило становление научных знаний о Беларуси и белорусском народе — белорусоведения. У его истоков стояли выдающиеся ученые и исследователи, которым была небезразлична история родного края и народа. Одним из первых исследователей истории Беларуси, ее устного народного творчества и языка стал автор очерков «Путешествие по Полесью и белорусскому краю» и «Белоруссия в характеристических описаниях и фантастических ее сказках» П. Шпилевский. Основоположником белорусской археологии, этнографом, одним из первых славянских ученых, обратившихся к духовной культуре простого народа как к историческому источнику, был З. Доленга-Ходаковский. Активным собирателем и исследователем белорусского фольклора был Я. Чечот. В 1837—1846 гг. в Вильне он издал шесть томов белорусских народных песен «Сялянскія песні з-пад Нёмана і Дзвіны». В своих произведениях автор стремился не только сохранить уникальные проявления духовной культуры для будущих поколений, но и составить научное описание белорусского языка.

Значительный вклад в развитие белорусоведения внесли Т. Нарбут — историк, И. Григорович — собиратель и издатель «Белорусского архива древних грамот», И. Носович — историк и языковед, составитель «Словаря белорусского наречия». По инициативе братьев Константина и Евстафия Тышкевичей в 1842 г. в Логойске был создан первый в Беларуси исторический музей, а в 1855 г. основан Виленский музей древностей. Одним из основателей белорусоведения был археолог, этнограф, историк, литератор А. Киркор. Коллекцию своих археологических находок, обнаруженных в результате раскопок около тысячи курганов, он передал Виленскому музею древностей. В 1882 г. А. Киркор подготовил отдельный том для многотомного издания «Живописная Россия», посвященный белорусско-литовскому краю.

Значительный вклад в развитие белорусоведения внесли Т. Нарбут — историк, И. Григорович — собиратель и издатель «Белорусского архива древних грамот», И. Носович — историк и языковед, составитель «Словаря белорусского наречия». По инициативе братьев Константина и Евстафия Тышкевичей в 1842 г. в Логойске был создан первый в Беларуси исторический музей, а в 1855 г. основан Виленский музей древностей. Одним из основателей белорусоведения был археолог, этнограф, историк, литератор А. Киркор. Коллекцию своих археологических находок, обнаруженных в результате раскопок около тысячи курганов, он передал Виленскому музею древностей. В 1882 г. А. Киркор подготовил отдельный том для многотомного издания «Живописная Россия», посвященный белорусско-литовскому краю.

Во второй половине XIX в. активизировалось изучение истории, языка и культуры белорусского народа российскими учеными и исследователями. Центром изучения белорусских губерний в 1867—1915 гг. стало Северо-Западное отделение императорского Русского географического общества (Вильна). Его сотрудниками были этнографы П. Шейн, Е. Романов и др. В 1870 г. в Петербурге И. Носович издал «Словарь белорусского наречия», включавший более 30 тыс. слов живого белорусского языка с развернутыми авторскими комментариями.

Для изучения истории Витебского края много сделал историк и краевед А. Сапунов. В 80-е гг. XIX в. он издал три тома архивных документов «Витебская старина».

Во второй половине 1880-х гг. с идеей о самобытности белорусского этноса и его праве на самостоятельное политическое будущее выступил историк М. Довнар-Запольский.

4. Становление нового белорусского языка и литературы

Во второй половине XIX в. начался новый этап в развитии белорусской литературы и литературного языка, связанный с утверждением новой революционно-демократической идеологии и критического реализма. Царская цензура запрещала издание произведений революционно-демократического содержания, поэтому большинство из них распространялось в виде листовок, брошюр, рукописей. В первые два десятилетия после событий восстания 1863—1864 гг. популярным жанром в белорусской литературе была анонимная стихотворная «гутарка», схожая с фольклорным жанром.

Последователями Ф. Богушевича стали поэты-демократы Я. Лучина, А. Гуринович. Поэзия Я. Лучины (И. Неслуховского) пронизана чувством любви к родному краю, его народу. Только спустя шесть лет после его смерти в 1903 г. был опубликован сборник его стихотворений «Вязынка». А. Гуринович, определяя задачи литературы, утверждал, что она должна «будзіць у сэрцы мысль аб лепшай долі, якой мы дагэтуль не зналі ніколі».

А. Гуринович, Я. Лучина были талантливыми переводчиками. Я. Лучина перевел на белорусский язык произведения В. Сырокомли. Благодаря А. Гуриновичу произведения классиков русской литературы А. Пушкина, Н. Некрасова, А. Толстого «заговорили» на белорусском языке.

5. Театр и музыка

В театральной и музыкальной жизни второй половины XIX в. большую роль сыграла театральная культура русского, украинского и польского народов. В белорусских городах действовали местные русские драматические труппы, гастролировали актеры столичных театров. Успешно выступали артисты украинских театров, приезжали польские театральные коллективы. В их составе были известные актеры В. Комиссаржевская, А. Яблочкина. Под влиянием гастролей этих театральных коллективов в городах и местечках были созданы театральные кружки. Они ставили пьесы по произведениям А. Чехова, А. Островского, М. Горького.

В театральной и музыкальной жизни второй половины XIX в. большую роль сыграла театральная культура русского, украинского и польского народов. В белорусских городах действовали местные русские драматические труппы, гастролировали актеры столичных театров. Успешно выступали артисты украинских театров, приезжали польские театральные коллективы. В их составе были известные актеры В. Комиссаржевская, А. Яблочкина. Под влиянием гастролей этих театральных коллективов в городах и местечках были созданы театральные кружки. Они ставили пьесы по произведениям А. Чехова, А. Островского, М. Горького.

Ведущим драматургом в 1840—1850-е гг. был В. Дунин-Марцинкевич. В 1852 г. по его инициативе была создана первая национальная театральная группа из 20 человек. В том же году на сцене Минского городского театра состоялась премьера первой белорусской оперы «Сялянка» на музыку С. Монюшко и К. Крыжановского, в которой исполнителем главной роли Наума Приговорки выступил сам В. Дунин-Марцинкевич. Премьера прошла с огромным успехом. Опера неоднократно ставилась в Минске, Бобруйске, Слуцке.

После восстания 1863—1864 гг. театральный кружок был запрещен, а В. Дунин-Марцинкевич арестован. После освобождения в январе 1865 г. и вплоть до 1870 г. он находился под полицейским надзором. В тот период у драматурга появились пьесы «Пинская шляхта» и «Волокитство». Однако эти произведения были напечатаны только в 1918 г.

Музыкальное искусство второй половины XIX в. развивалось в двух направлениях: профессиональном и народном. Профессиональное направление было представлено в художественных салонах и на концертах. В дворянских имениях продолжали существовать крепостные оркестры и капеллы — традиция, сохранившаяся еще с XVIII в. Народное направление сохранялось и обогащалось народными музыкантами. В тот период оживился интерес к народной музыке. Собиратели белорусских народных песен, распевов записывали их и изучали манеру исполнения. Белорусские мотивы народных песен встречаются в творчестве С. Монюшко.

6. Живопись

Во второй половине XIX в. преобладающим направлением в изобразительном искусстве Беларуси стал реализм.

Мастером бытового жанра и одним из первых белорусских мозаистов был Н. Силиванович. В фондах Национального художественного музея Республики Беларусь находится единственное полотно художника — «Солдат с мальчиком». В начале 1870-х гг. Н. Силиванович как имеющий опыт по оформлению храмов был приглашен Академией художеств для работы по росписи Исаакиевского собора в Петербурге. За мозаику «Тайная вечеря» для главного иконостаса Исаакиевского собора в Петербурге в 1876 г. ему было присвоено звание академика живописи.

Мастером бытового жанра и одним из первых белорусских мозаистов был Н. Силиванович. В фондах Национального художественного музея Республики Беларусь находится единственное полотно художника — «Солдат с мальчиком». В начале 1870-х гг. Н. Силиванович как имеющий опыт по оформлению храмов был приглашен Академией художеств для работы по росписи Исаакиевского собора в Петербурге. За мозаику «Тайная вечеря» для главного иконостаса Исаакиевского собора в Петербурге в 1876 г. ему было присвоено звание академика живописи.

В конце XIX в. в Витебске частную художественную школу живописи основал Ю. Пэн. Им была создана целая серия работ, в которых мастерски отражены национальные черты и быт еврейского народа: «Часовщик», «Старый портной», «Нищий» и др.

Признанным мастером исторического жанра является К. Альхимович. В его ранних произведениях «Похороны Гедимина», «После битвы» широко и многогранно отразились история и переживания белорусского народа. Под влиянием ссылки за участие в восстании 1863—1864 гг. он написал работы «Смерть в изгнании», «На этапе», которые с особым психологизмом передают судьбу ссыльных повстанцев.

Н. Орда (1807—1883) во время своих путешествий по Беларуси создал около 200 зарисовок отечественных замков, дворцов и храмов, часть из которых не сохранилась. На своих рисунках художник отобразил белорусские пейзажи и облик деревень того времени. В его произведениях архитектурные шедевры органично объединены с природным окружением. Особое внимание Н. Орда уделял местам, связанным с жизнью знаменитых соотечественников.

Н. Орда (1807—1883) во время своих путешествий по Беларуси создал около 200 зарисовок отечественных замков, дворцов и храмов, часть из которых не сохранилась. На своих рисунках художник отобразил белорусские пейзажи и облик деревень того времени. В его произведениях архитектурные шедевры органично объединены с природным окружением. Особое внимание Н. Орда уделял местам, связанным с жизнью знаменитых соотечественников.

Мастером белорусского пейзажа и основателем реалистической портретной живописи является художник А. Горавский. Мотивы родного края он запечатлел в работах «На родине», «Берег реки Свислочи», «Вечер в Минской губернии».

Признанным мастером лирического пейзажа стал В. Бялыницкий-Бируля. Он учился живописи в Московском училище у русских художников К. Коровина, В. Поленова, И. Прянишникова, увлекался живописью И. Левитана. Любимым образом для В. Бялыницкого-Бирули стала весна, которой он посвятил около 200 картин. В 1908 г. художник получил звание академика живописи.

7. Архитектура и градостроительство

До конца XIX в. в белорусском зодчестве господствовала эклектика, или «архитектура историзма», для которой было характерно сочетание различных архитектурных стилей предыдущих эпох — романского стиля, готики, барокко, классицизма. Банки и учебные заведения возводились в стиле ренессанса, театры — в стиле барокко, костелы — в стиле готики, православные храмы — в ретроспективно-русском (псевдовизантийском) стиле.

До конца XIX в. в белорусском зодчестве господствовала эклектика, или «архитектура историзма», для которой было характерно сочетание различных архитектурных стилей предыдущих эпох — романского стиля, готики, барокко, классицизма. Банки и учебные заведения возводились в стиле ренессанса, театры — в стиле барокко, костелы — в стиле готики, православные храмы — в ретроспективно-русском (псевдовизантийском) стиле.

К числу памятников архитектуры, выполненных в ретроспективно-русском стиле, относятся часовня князей Паскевичей в Гомеле, Воскресенский собор в Борисове. Известный памятник, сочетающий в себе мотивы романской и готической архитектуры, — Красный костел в Минске (костел Святых Симона и Елены).

К числу памятников архитектуры, выполненных в ретроспективно-русском стиле, относятся часовня князей Паскевичей в Гомеле, Воскресенский собор в Борисове. Известный памятник, сочетающий в себе мотивы романской и готической архитектуры, — Красный костел в Минске (костел Святых Симона и Елены).

Таким образом, белорусская культура во второй половине XIX — начале XX в. сделала большой шаг вперед, развиваясь под влиянием как российской, так и европейской культуры.

Вопросы и задания

![]() 1. Какие события общественно-политической жизни Беларуси второй половины XIX — начала XX в. оказали наибольшее влияние на развитие белорусской культуры?

1. Какие события общественно-политической жизни Беларуси второй половины XIX — начала XX в. оказали наибольшее влияние на развитие белорусской культуры?

2. Сравните реформы образования, проведенные в Российской империи в XIX в., и сделайте вывод об их результативности.

3. Определите основную тематику произведений белорусской литературы и ее связь с жизнью и бытом народа.

4. Определите причинно-следственную связь между подъемом общественно-политического движения в XIX — начале XX в. и активизацией изучения истории и культуры белорусского народа.

5. Объясните, какие факторы способствовали развитию национального белорусского театра, а какие сдерживали его.