§ 22–5. Национальная и конфессиональная политика в БССР во второй половине 1940-х — 1980-е гг.

![]() 1. Как осуществлялась политика белорусизации в 1920-е гг.? Почему она была свернута?

1. Как осуществлялась политика белорусизации в 1920-е гг.? Почему она была свернута?

2. Как изменилось отношение советской власти к православной церкви в годы Великой Отечественной войны?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси, XIX – начало XXI в., 11 класс |

| Книга: | § 22–5. Национальная и конфессиональная политика в БССР во второй половине 1940-х — 1980-е гг. |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Среда, 23 Июль 2025, 21:12 |

1. Национальный вопрос и его разрешение в БССР

В послевоенные годы БССР продолжала в определенной мере выполнять государственную, политическую, экономическую, социальную и культурную роли в объединении и консолидации белорусской нации. Существовали реально действовавший национальный аппарат государственной власти, государственная национальная система просвещения, образования и науки, профессионального искусства и культуры, средства массовой информации. В феврале 1944 г. был принят закон СССР о праве каждой союзной республики вступать в непосредственные отношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями. В 1945 г. БССР стала одним из членов — учредителей ООН.

Однако полного государственного суверенитета в составе СССР республика не имела. Международные договоры заключались в Москве, и Беларусь руководствовалась внешней политикой СССР.

В 1960-е — 1980-е гг. бурно развивалась белорусская литература. Стали широко известны произведения В. Быкова, В. Короткевича, А. Адамовича, Р. Бородулина и многих других литераторов. Однако использование белорусского языка в сфере художественной культуры было ограниченным, например, спектакли на нем ставились лишь в трех из шестнадцати театров республики, а кинофильмы на белорусском языке исчислялись единицами, по числу изданий на национальном языке Беларусь в конце 1980-х гг. занимала последнее место среди республик СССР.

Несколько лучшим было положение белорусского языка в системе средств массовой информации — на нем преимущественно вещали радио и телевидение, выходило много периодических изданий.

Преподавание в высших учебных заведениях осуществлялось на русском языке. Численность белорусскоязычных школ в городах была незначительной. В 1988 г. в таких школах обучалось только 14 % детей. В русскоязычных школах получила широкое распространение практика освобождения учеников от изучения белорусского языка и перевода преподавания белорусской литературы на русский язык. Отсутствовал самостоятельный курс истории Беларуси, а преподавание белорусского языка и литературы даже в белорусских школах осуществлялось в меньшем объеме, чем русского языка и литературы. В таких условиях приобщение к национальной культуре и белорусскому языку стало не только необязательным, но и затруднительным.

Сформировавшаяся к началу 1960-х гг. городская русскоязычная культура в глазах сельских жителей приобрела высокий социальный престиж как превосходящая во всем деревенскую. Это в условиях стремительной урбанизации 1960-х — 1980-х гг. способствовало размыванию национального самосознания у переселившихся в города сельских жителей и их потомков. Такая ситуация во многом была связана с господствовавшей концепцией о неизбежности слияния наций при формировании нового советского человека и переходе к коммунистической формации.

К середине 1980-х гг. не сохранилось ни одного социального института, ориентированного на формирование национального самосознания, в результате чего оно становилось сугубо личным делом, осуществляемым только на семейном уровне и лишенным какого-либо практического смысла. Белорусский язык практически полностью был вытеснен из общественной жизни, а в городах — и из семейного общения.

2. Характеристика белорусской советской ментальности

После Октябрьской революции и гражданской войны возникла новая система управления страной, перед народом встали новые идеалы и задачи. Жизнь и быт гражданина постепенно подчинялись единой цели — построению социалистического, а затем и коммунистического будущего. Эти факторы оказали существенное влияние на формирование советской ментальности. Она очень четко проявлялась в образе жизни советского человека, который включал особенности общения, поведения, склада мышления. Коллективизму и товариществу советского гражданина в обществе придавалось особое значение. Сплоченность и дружба играли огромную роль в многонациональном государстве, что особенно ярко проявилось в годы Великой Отечественной войны. Как части единой советской семьи белорусам также было свойственно проявление общесоветской ментальности. Однако в условиях формирования интернационального мировоззрения белорусы не утратили национального самосознания. Даже в сложных, противоречивых условиях советского времени белорусы смогли сохранить свою культуру, традиции, язык, веру.

После Октябрьской революции и гражданской войны возникла новая система управления страной, перед народом встали новые идеалы и задачи. Жизнь и быт гражданина постепенно подчинялись единой цели — построению социалистического, а затем и коммунистического будущего. Эти факторы оказали существенное влияние на формирование советской ментальности. Она очень четко проявлялась в образе жизни советского человека, который включал особенности общения, поведения, склада мышления. Коллективизму и товариществу советского гражданина в обществе придавалось особое значение. Сплоченность и дружба играли огромную роль в многонациональном государстве, что особенно ярко проявилось в годы Великой Отечественной войны. Как части единой советской семьи белорусам также было свойственно проявление общесоветской ментальности. Однако в условиях формирования интернационального мировоззрения белорусы не утратили национального самосознания. Даже в сложных, противоречивых условиях советского времени белорусы смогли сохранить свою культуру, традиции, язык, веру.

Таким образом, в условиях советской общественно-политической системы происходило дальнейшее развитие белорусской нации. Данный период истории белорусской государственности можно охарактеризовать как сложный и противоречивый. С одной стороны, имелись очевидные достижения в области национально-государственного и национально-культурного строительства, с другой — под влиянием процесса формирования общесоветской ментальности усилился процесс размывания национальной идентичности.

3. Особенности конфессиональной политики. Положение конфессий и верующих

В годы Великой Отечественной войны церковь активно поддержала всенародную борьбу против врага. В ответ советское руководство сделало первые шаги навстречу Русской православной церкви, к которой принадлежало большинство верующих.

В сентябре 1943 г. по инициативе И. В. Сталина произошло восстановление Московской Патриархии и деятельности Патриарха Московского и всея Руси. Это был новый этап во взаимоотношениях советской власти и Русской православной церкви.

В сентябре 1943 г. по инициативе И. В. Сталина произошло восстановление Московской Патриархии и деятельности Патриарха Московского и всея Руси. Это был новый этап во взаимоотношениях советской власти и Русской православной церкви.

В послевоенное время государственная конфессиональная политика стала более терпимой. Это проявилось в расширении православных приходов, увеличении количества церквей и священников.

В 1945 г. в Беларуси было зарегистрировано 705 действующих церквей, а в 1948 г. их число увеличилось до 1050. Для подготовки священников в 1947 г. была открыта Минская духовная семинария в Жировичах. На территории республики действовали три монастыря: мужской — в Жировичах и женские — в Полоцке и Гродно.

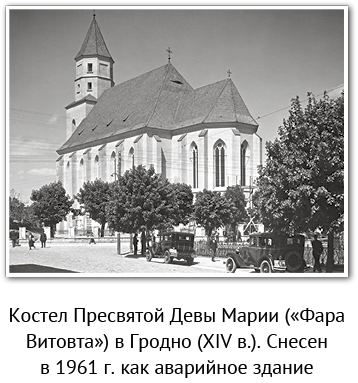

Отношение власти к католической церкви, которая действовала в основном в западных областях Беларуси, было более жестким. Если в 1946 г. насчитывалось 238 костелов, то в 1951 г. службы отправлялись уже только в 154 храмах. Советские власти не доверяли католическому духовенству и рассматривали его как антисоветский элемент.

Отношение власти к католической церкви, которая действовала в основном в западных областях Беларуси, было более жестким. Если в 1946 г. насчитывалось 238 костелов, то в 1951 г. службы отправлялись уже только в 154 храмах. Советские власти не доверяли католическому духовенству и рассматривали его как антисоветский элемент.

Давление на религию и церковь возросло в период руководства СССР Н. С. Хрущевым. В программе Коммунистической партии, которая провозгласила курс на строительство коммунизма, «религиозные предрассудки» рассматривались как существенное препятствие.

Давление на религию и церковь возросло в период руководства СССР Н. С. Хрущевым. В программе Коммунистической партии, которая провозгласила курс на строительство коммунизма, «религиозные предрассудки» рассматривались как существенное препятствие.

Важнейшим элементом государственной религиозной политики в СССР была организация атеистической работы по искоренению религии из сознания людей, в первую очередь детей и молодежи. В высших учебных заведениях страны с начала 1960‑х гг. изучался обязательный курс «Основы научного атеизма».

Во второй половине 1960‑х — первой половине 1980‑х гг. произошло некоторое послабление в антирелигиозной деятельности, однако оно коснулось лишь очевидных перегибов. В этот период духовенство было отстранено от административных и финансово-хозяйственных дел в религиозных объединениях. Расширялась практика вмешательства государственных органов во внутрицерковные дела.

Ситуация изменилась во второй половине 1980‑х гг. Оживилась деятельность основных религиозных конфессий. В 1989 г. был учрежден Белорусский Экзархат РПЦ, получивший официальное название «Белорусская православная церковь» (ее возглавляет Патриарший Экзарх всея Беларуси).

Ситуация изменилась во второй половине 1980‑х гг. Оживилась деятельность основных религиозных конфессий. В 1989 г. был учрежден Белорусский Экзархат РПЦ, получивший официальное название «Белорусская православная церковь» (ее возглавляет Патриарший Экзарх всея Беларуси).

Вопросы и задания

![]() 1. В чем, по вашему мнению, заключался противоречивый характер политики советского государства по отношению к религии? Конкретизируйте фактами вывод об эволюции отношений государства и церкви в СССР.

1. В чем, по вашему мнению, заключался противоречивый характер политики советского государства по отношению к религии? Конкретизируйте фактами вывод об эволюции отношений государства и церкви в СССР.

2. Какое место и почему отводилось религиозному фактору в борьбе с западной идеологией?

3. Как вы думаете, почему «религиозные предрассудки» рассматривались руководством СССР как существенное препятствие на пути к социализму и коммунизму?

4. Проследите влияние антирелигиозной политики властей в отношении верующих в 1950—1980-е гг. на примере своего региона.