§ 22–3. Национальная и конфессиональная политика польских властей в Западной Беларуси

![]() Когда и в связи с какими событиями территория Западной Беларуси оказалась в составе Польши?

Когда и в связи с какими событиями территория Западной Беларуси оказалась в составе Польши?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси, XIX – начало XXI в., 11 класс |

| Книга: | § 22–3. Национальная и конфессиональная политика польских властей в Западной Беларуси |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Воскресенье, 8 Июнь 2025, 07:14 |

1. Особенности национальных отношений в Западной Беларуси

Правовой статус белорусов в польском государстве определялся рядом международных соглашений. В первую очередь это было соглашение о национальных и религиозных меньшинствах, так называемое Малое Версальское соглашение, подписанное 28 июня 1919 г., которое считалось одним целым с мирным соглашением и было обязательно для всех подписавших его государств.

Это соглашение гарантировало всем гражданам Польши, независимо от расы, языка, вероисповедания, равенство перед законом и возможность пользоваться гражданскими и политическими правами. Соглашением предусматривалось, что со стороны государства не будет чиниться никаких ограничений в организации религиозной практики любого вероисповедания, в употреблении непольских языков в частных, торговых и религиозных сношениях, в прессе, судах и гражданских акциях, в работе просветительных, благотворительных и религиозных организаций. Польское правительство должно было обеспечить гражданам с непольским родным языком, которые образовывали значительную группу населения данного города или района, начальное обучение их детей на родном языке. Также в таких регионах правительство должно было обеспечивать меньшинствам выделение финансовых средств из государственного и местного бюджета на воспитательные, религиозные и благотворительные цели.

В ст. 1 Малого Версальского соглашения Польша давала гарантию, что ни один закон, ни одно распоряжение или действие государственной администрации не будет противоречить положениям данного документа. Эти положения были отражены в польской Конституции 17 марта 1921 г. и продублированы в Конституции 1935 г.

Права белорусов в Польше юридически защищались, хотя и неполно, и в Рижском мирном соглашении, заключенном 18 марта 1921 г. между РСФСР и Украиной с одной стороны и Польшей — с другой. В ст. VII соглашения утверждалось, что Польша предоставляет лицам русской, украинской и белорусской национальностей на основе равноправия наций все права, что обеспечивают свободное развитие культуры, языка и выполнение религиозных обрядов. Утверждалось, что русские, украинцы и белорусы имеют право в границах внутреннего законодательства культивировать свой родной язык, организовывать и поддерживать свои школы, развивать свою культуру и образовывать с этой целью товарищества и союзы. Правда, в соглашении ничего не говорилось о том, что польское государство должно было само создавать школы на языках национальных меньшинств.

В реальности для польских политиков главной перспективной целью являлось достижение единства народов Польши. Польские власти находились под влиянием мифа «восточных кресов», согласно которому польский народ является богоизбранным для продвижения западной цивилизации и культуры на восток. В 1920—1930-е гг. это вылилось в необдуманно жестокую национальную политику.

Несмотря на гарантии, которые были даны польскими властями национальным меньшинствам, проживавшим на территории Польши, они не признавали белорусской нации и ставили целью искоренить национальное сознание белорусов, ополячить их.

Польские власти объявили католическое белорусское население польским, а жителей Полесья (полешуков) относили к особой обезличенной группе — «тутэйшым». По данным переписи населения 1931 г. оказалось, что в Виленском, Новогрудском и Полесском воеводствах количество белорусов составляет всего 22,5 %, а поляков — 42 %. На самом деле в Новогрудском, Полесском и Виленском воеводствах белорусы составляли 67 % населения, а поляки, соответственно, 12—13 %.

Дискриминация в отношении белорусов проявлялась практически во всех сферах жизни. Признавая белорусское население ненадежным и настроенным прорусски или просоветски, власти Польши стремились заменить местные кадры в образовании, администрации, и прежде всего в армии, поляками.

Вот фрагмент приказа командования 9-го корпуса вооруженных сил Польши об увольнении из формирований корпуса рядовых и гражданских работников непольской национальности (г. Брест, 19 августа 1922 г.): «Незамедлительно устранить из всех штабов и предприятий при штабах рядовых непольской национальности. Уволить безоговорочно с 01.09.1922 всех гражданских чиновников непольской национальности, в первую очередь указанных в настоящем тайном приказе, а в дальнейшем и гражданских чиновников непольской национальности, не указанных в приведенном пункте».

Фактически закрытым для белорусов оставалось высшее образование. В 1938/1939 учебном году во всей Польше насчитывалось всего 218 студентов-белорусов. Среди студентов Виленского университета количество белорусов в 1930—1936 гг. составляло 1—2 %, доля поляков, по данным на 1937/1938 учебный год, была 72,6 %.

2. Политика польских властей по полонизации населения Западной Беларуси

До присоединения Польшей Западной Беларуси здесь работали 359 белорусских школ, в Новогрудке, Несвиже, Клецке, Радошковичах и Вильно действовали белорусские гимназии, учительские семинарии были в Свислочи и Борунах.

В 1938/1939 учебном году в Западной Беларуси не осталось ни одного белорусского учебного заведения. Однако и польских школ было недостаточно. Около 13 % детей школьного возраста нигде не учились, 43 % населения в возрасте 10 лет и старше было неграмотным.

Однако в памяти большинства западных белорусов полонизация в образовании запечатлелась не в виде цифр статистики, а в небольшом стишке, который со школьной скамьи «вбивали» белорусским, украинским, литовским, еврейским детям. Речь идет о «Катехизисе польского ребенка», написанном поэтом Владиславом Белзой в 1900 г. На вопрос учителя «Кто ты?» ученики, вне зависимости от национальной принадлежности, должны были отвечать: «Маленький поляк». И далее, как во время переклички на стадионе, следовал заученный диалог: «Каков твой символ?» — «Белый орел!» — «Где живешь ты?» — «Среди своих!» — «В какой стране?» — «На польской земле».

Однако в памяти большинства западных белорусов полонизация в образовании запечатлелась не в виде цифр статистики, а в небольшом стишке, который со школьной скамьи «вбивали» белорусским, украинским, литовским, еврейским детям. Речь идет о «Катехизисе польского ребенка», написанном поэтом Владиславом Белзой в 1900 г. На вопрос учителя «Кто ты?» ученики, вне зависимости от национальной принадлежности, должны были отвечать: «Маленький поляк». И далее, как во время переклички на стадионе, следовал заученный диалог: «Каков твой символ?» — «Белый орел!» — «Где живешь ты?» — «Среди своих!» — «В какой стране?» — «На польской земле».

В государственных учреждениях не разрешалось использовать белорусский язык, белорусов не брали на государственную службу. Не было белорусских театров, закрывались немногочисленные клубы, библиотеки, избы-читальни, созданные в предыдущие годы белорусской общественностью. Запрещались белорусские газеты и журналы.

Законы «О государственном языке и рабочем языке в правительственных учреждениях и учреждениях самоуправления», «О языке в судах, прокурорских и нотариальных учреждениях» также не выполнялись в полной мере. Случаи употребления белорусского языка сокращались многочисленными распоряжениями. Например, Инструкция об исполнении законов «О языке...» для старост Полесского воеводства от 29 января 1926 г., изданная на основании рескрипта Министерства внутренних дел от 1 декабря 1925 г., позволяла государственным чиновникам в ответах гражданам на белорусском языке употреблять латиницу, во всех устных ответах на обращения белорусов — только польский язык. Согласно Инструкции государственные печати, вывески на государственных учреждениях и внутри них могли быть только на польском языке. Все документы, которые гмина или магистрат подавали в вышестоящие учреждения не на государственном языке, оставлялись без рассмотрения. Заявления на белорусском языке, направленные в любое государственное учреждение, в случаях, когда закон не предусматривал использования местного языка, надлежало возвращать.

Действия местных польских властей часто были еще более радикальными. Одна из главных причин — презрительное отношение местной государственной администрации к белорусскому населению. Многие государственные деятели, министры, воеводы отмечали выполнение национальной и конфессиональной политики своими подчиненными (уездными старостами и ниже по чиновничьей лестнице) не в русле государственных директив и распоряжений, а согласно своему пониманию ситуации в восточных воеводствах. Представители же местной администрации, которые много лет занимали свои должности, видели непоследовательность действий центральной власти в национальном вопросе, наблюдали частую смену чиновников, которые управляли и вырабатывали национальную политику, потому и ощущали свою безнаказанность и вседозволенность. Они были фактически и авторами, и исполнителями этноконфессиональной политики Польши в Западной Беларуси.

В целях полонизации и окончательной ассимиляции западнобелорусских земель польское правительство развернуло широкую кампанию по заселению «кресов всходних» осадниками — выходцами с этнических польских территорий (преимущественно это были отставные военные — участники польско-советской войны со своими семьями). Поселенцам выдавались участки земли от 10 до 45 га бесплатно или по заниженным ценам. О масштабах осадничества позволяет судить последовавшее за освободительным походом Красной армии 1939 г. выселение осадников из Западной Беларуси. Только за 1940 г. органы НКВД выселили в другие районы СССР более 50 тыс. осадников.

Важную роль в сохранении белорусского языка и культуры в Западной Беларуси в 1920—1930-е гг. сыграло Товарищество белорусской школы (ТБШ) — массовая культурно-просветительская организация, созданная в 1921 г. В начале 1930-х гг. ТБШ насчитывало около 500 кружков и 30 тыс. активистов. Товарищество боролось за грамотность населения, за открытие новых и сохранение существующих белорусских школ, создавало клубы, библиотеки, избы-читальни, издавало учебники, песенники. Активно работали среди населения драматические кружки, созданные местными отделами ТБШ. Благодаря его деятельности воспитывалась белорусская творческая интеллигенция. Яркими ее представителями стали общественный деятель Б. Тарашкевич, музыкант и руководитель народного хора Г. Ширма, певец М. Забейда-Сумицкий, поэты Е. Скурко (Максим Танк) и В. Тавлай, писатель Ф. Пестрак и другие. Однако во второй половине 1930-х гг. деятельность Товарищества белорусской школы была запрещена.

3. Конфессиональная политика польских властей в Западной Беларуси

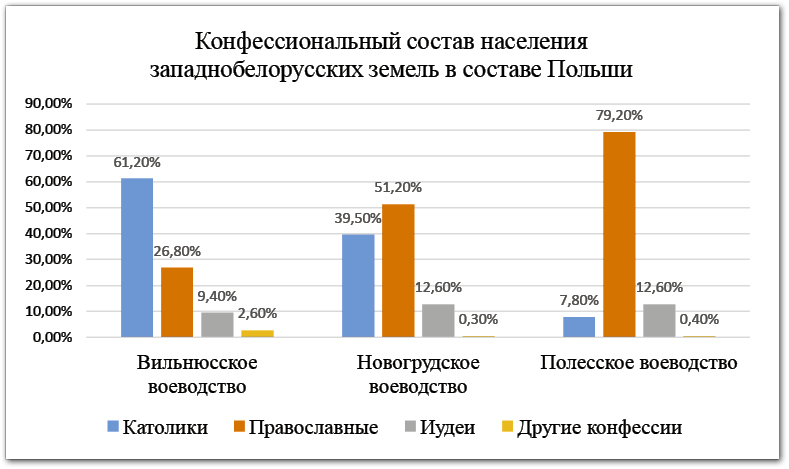

Западная Беларусь характеризовалась высоким уровнем религиозности. Согласно официальной польской статистике, конфессиональный состав населения Западной Беларуси был следующим.

Польское государство должно было учитывать многоконфессиональный состав населения в своей политике на территории Западной Беларуси.

Польские власти считали, что православная церковь в Польше, сохраняя свою зависимость от Московского патриархата, может способствовать дестабилизации ситуации на востоке страны, в том числе в Западной Беларуси. Поэтому был взят курс на создание автокефальной православной церкви. Руководство польского государства надеялось, что автокефалия будет способствовать сближению католической и православной церквей и станет средством ассимиляции и католицизации белорусского населения.

В июле 1922 г. в Варшаве состоялся собор православных епископов. Он принял постановление о независимости православной церкви в Польше на основе автокефалии. Автокефалия православной церкви в Польше позже была одобрена Константинопольским Патриархом и официально провозглашена в сентябре 1925 г.

Однако решение об автокефалии было принято с нарушением церковного права и канонических правил. Это стало источником конфликта в церкви и обществе. Давление польских властей на противников автокефалии из числа православного духовенства было воспринято населением как проявление религиозной и национальной дискриминации, что не способствовало планам государства по ассимиляции восточных земель.

Религиозные отношения в польском государстве нашли отражение в его Конституциях 1921 и 1935 гг. Положение католической церкви было более благоприятным. Государство признало католическую церковь независимой организацией. По отношению к другим религиозным организациям обеспечивалось верховенство государства.

Польское законодательство позволяло властям полностью контролировать организационные и кадровые вопросы православной церкви. На практике степень свободы церковной жизни зависела от представителей государственной администрации. Власти проверили православное духовенство на предмет выявления священников, которые отрицательно относились к польскому государству. Такие священники подвергались различным методам давления: отстранению, переводу в другую епархию или даже изгнанию из страны. В результате они потеряли возможность влиять на православное население.

Частью конфессиональной политики польских властей было возвращение Римско-католической церкви движимого и недвижимого имущества, которое ранее принадлежало католикам и униатам и было конфисковано царским правительством. К лету 1936 г. в Западной Беларуси было преобразовано в костелы более 1300 православных храмов. Православное население выступило против этой деятельности, рассматривая ее как форму национальной и религиозной дискриминации. В целом это привело к росту напряженности и конфликтов в обществе. Кроме того, проблема получила международный резонанс, так как действия властей Польши нарушили их международные обязательства.

Существенным элементом политики польских властей в отношении православной церкви было решение вопроса о ее национальном характере. Первые попытки реформирования церкви в сторону полонизации были предприняты в начале 1920-х гг. В это время началось введение польского языка в преподавание религии и проповеди. Польские власти даже пытались ввести в православной церкви григорианский календарь вместо традиционного юлианского. При этом представители государственного управления были уверены, что на территории Западной Беларуси со временем при соответствующей политике и под влиянием польской культуры местные православные белорусы станут «поляками православной веры».

Активизация процессов полонизации в церковной политике наблюдалась во второй половине 1930-х гг. Польскими властями было принято решение о том, что церковь должна стать средством распространения польской культуры на восточных землях. Планировалось сохранить церковнославянский язык в литургии, но использовать польский язык при любой возможности, а также не допускать использования в богослужении белорусского или украинского языка. Вся церковная документация должна была вестись на польском языке. Чтобы связать православное духовенство с польской культурой, было решено обучать священников только в семинарии в Варшаве. Также планировалось организовать движение «Православные поляки», православную издательскую деятельность на польском языке, назначить священников польской национальности на церковные должности. Особое внимание было уделено полонизации православных капелланов — военных священников в польской армии.

4. Религиозная жизнь в Западной Беларуси

Для удовлетворения духовных потребностей православного населения Западной Беларуси были созданы три епархии — Виленская, Гродненская и Полесская. Следует отметить, что большинство православных епископов согласились на полонизацию православной церкви. Но основная масса духовенства и простых верующих не согласилась с этой позицией.

Тем не менее при активной поддержке польских властей возникло социально-религиозное движение «Православные поляки». Так, в 1935 г. в Белостоке было создано Общество православных поляков имени Юзефа Пилсудского. Вскоре подобные общества появились в Гродно, Слониме, Волковыске и Новогрудке. Центром этого движения стал город Гродно, где находилось имение епископа Саввы, опекуна «православных поляков». Общество в основном занималось организацией клубов, встреч, лекций, театральных представлений. Также были созданы летние лагеря для детей. Планировалось создание детских садов, библиотек и хоров. Основной целью всей этой работы была ассимиляция православного населения Западной Беларуси.

В то же время в Западной Беларуси сформировалось движение за белорусизацию православной церкви. Оно было довольно скромным. В основном его планы ограничивались ведением проповедей и преподаванием религии на белорусском языке. Поднимался также вопрос о назначении на церковные должности белорусских священников и военных капелланов. Белорусизации православной церкви требовали неправительственные организации: Православный белорусский демократический союз, Белорусский национальный комитет, Белорусская христианская демократия. Но они не получили широкой общественной поддержки. Катализатором изменений в православной церкви выступило церковное руководство, в котором к концу 1930-х гг. окрепли сторонники полонизации.

Западнобелорусские воеводства входили в состав Виленской католической архиепархии, которая включала Виленскую, Ломженскую и Пинскую епархии. С 1926 г. епископом Вильно был Р. Ялбжиковский, открытый сторонник усиления польского влияния на белорусских землях.

Следует отметить, что религиозная жизнь в межвоенной Западной Беларуси не ограничивалась стенами церквей. Например, во всех учебных заведениях, кроме университетов, преподавание основ религии было обязательным. Это относилось ко всем основным религиям: католической, православной, иудейской, мусульманской, протестантской.

Католическая церковь благодаря своему особому положению в польском государстве получала значительную материальную поддержку со стороны властей. В соответствии с конкордатом — соглашением, заключенным между Польшей и Ватиканом в 1925 г., — польское правительство ежегодно выделяло соответствующие средства католическому духовенству. В среднем государство тратило более 100 злотых в месяц на содержание одного священнослужителя. Польское правительство также выделяло средства на содержание преподавателей духовных институтов, пенсию священнослужителей и т. д.

Еще одним источником дохода католической церкви были земельные владения. Помимо земли костелам и монастырям принадлежали жилые и административные здания, мельницы, лесопилки, ремесленные мастерские, небольшие фабрики.

Монастыри играли значительную роль в деятельности католической церкви. В межвоенный период на территории Западной Беларуси находилось 10 мужских монастырей и 24 женских. Деятельность монахинь была сосредоточена в основном на воспитании детей и молодежи, а также на благотворительности. Под их патронажем действовали дошкольные учреждения, школы-интернаты для молодежи, некоторые учительские семинарии. Например, в Слониме у монахинь была своя частная шестиклассная женская общеобразовательная школа. Затем они основали учительскую семинарию, которая получила права общегосударственной гимназии. Также они издавали журналы для детей и юношества.

В Западной Беларуси действовало несколько десятков католических общественных организаций. Они занимались религиозно-просветительской деятельностью среди верующих. В Западной Беларуси наиболее активным был Католический союз женской молодежи.

Католическая церковь в Западной Беларуси традиционно считалась оплотом польского влияния в регионе. Однако среди католического духовенства были и белорусские священники, которые являлись сторонниками белорусизации церкви и ее использования для белорусского национального возрождения. Они были членами белорусских церковных партий и организаций, прежде всего Белорусской христианской демократии (Белорусского национального объединения). Самые известные из них — А. Станкевич, У. Гадлевский, П. Татаринович.

В Западной Беларуси возродилось униатское движение. С 1923 по 1939 г. здесь было основано около 30 униатских приходов, объединявших 17 тыс. униатов. Среди униатского духовенства насчитывалось более 50 священников, использовавших белорусский язык в богослужении и проповедях. В западнобелорусских воеводствах в 1920—1930-е гг. действовало 10 униатских монастырей. Настоящим центром местного униатства был Альбертинский монастырь близ Слонима, основанный в 1924 г. иезуитами греко-католического обряда. Поначалу польские власти весьма симпатизировали униатству, но в 1930-е гг. стали рассматривать его как источник роста национального самосознания белорусов. В связи с этим началось административное давление на униатские приходы, отмечались даже случаи закрытия униатских церквей.

Протестантские церкви (евангельские христиане, баптисты и др.) были достаточно широко представлены в западнобелорусских воеводствах, особенно на Полесье.

Значительное место в духовной жизни региона занимала еврейская религия. В городах Западной Беларуси, где проживало значительное количество еврейского населения, насчитывалось до 400 синагог. Широкое распространение получили религиозные школы при синагогах.

Также в Западной Беларуси в межвоенный период существовало 19 мусульманских общин.

Вопросы и задания

![]() 1. Какие права гарантировались населению Западной Беларуси в 1920—1930-е гг. согласно международным соглашениям?

1. Какие права гарантировались населению Западной Беларуси в 1920—1930-е гг. согласно международным соглашениям?

2. Охарактеризуйте основные направления национальной политики польских властей в отношении населения западнобелорусских земель. Дайте им аргументированную оценку.

3. Каким был конфессиональный состав населения Западной Беларуси в 1920—1930-е гг.?

4. Охарактеризуйте конфессиональную политику польских властей в Западной Беларуси.

5. Охарактеризуйте религиозную жизнь в Западной Беларуси в межвоенный период.