§ 22–2. Конфессиональная политика в БССР в 1920—1930-е гг.

![]() Какие конфессии существовали на территории Беларуси в конце XIX — начале XX в.?

Какие конфессии существовали на территории Беларуси в конце XIX — начале XX в.?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси, XIX – начало XXI в., 11 класс |

| Книга: | § 22–2. Конфессиональная политика в БССР в 1920—1930-е гг. |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Воскресенье, 24 Август 2025, 11:18 |

1. Отношение советской власти к религии. Политика «воинствующего атеизма»

После прихода к власти большевиков в 1917 г. положение религиозных конфессий коренным образом изменилось.

Церковь была отделена от государства, а школа – от церкви. Советское государство декларировало свободу совести, признавало за всеми гражданами свободу религиозной и антирелигиозной пропаганды.

![]() Вместе с тем отношение советского государства к религиозным конфессиям на протяжении всего периода существования СССР определялось отрицанием религии как мировоззрения. Партийными и государственными органами активно поддерживался атеизм.

Вместе с тем отношение советского государства к религиозным конфессиям на протяжении всего периода существования СССР определялось отрицанием религии как мировоззрения. Партийными и государственными органами активно поддерживался атеизм.

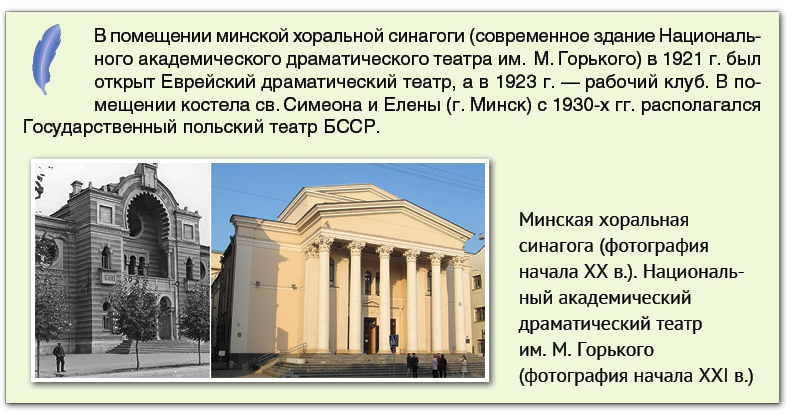

Советское государство контролировало и вмешивалось в дела религиозных организаций. Были изъяты церковные земли и другая недвижимость, устанавливались высокие налоги для духовенства и на церковные здания. Церкви, костелы, синагоги разрушались либо использовались как склады, кинотеатры, спортзалы, клубы.

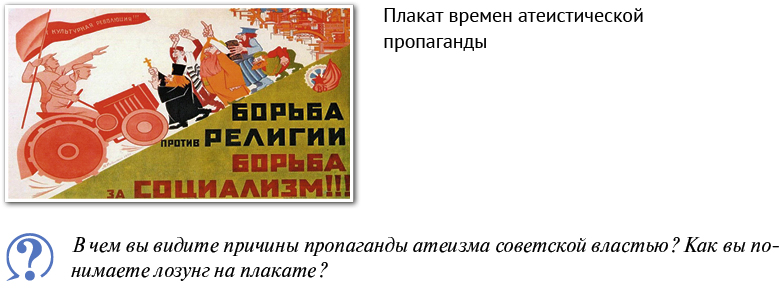

Широкий размах приобрела антирелигиозная пропаганда. В 1929 г. был создан Белорусский антирелигиозный университет. В этом же году в Минске прошел 1‑й Всебелорусский съезд безбожников.

Помимо пропаганды научно-материалистического мировоззрения государственными органами в 1920–1930‑е гг. осуществлялись аресты и преследование духовенства и верующих.

Известно высказывание В. И. Ленина: «Мы должны бороться с религией. Это — азбука всего материализма и, следовательно, марксизма. Но марксизм не есть материализм, остановившийся на азбуке. Марксизм идет дальше. Он говорит: надо уметь бороться с религией, а для этого надо материалистически объяснить источник веры и религии у масс».

Известно высказывание В. И. Ленина: «Мы должны бороться с религией. Это — азбука всего материализма и, следовательно, марксизма. Но марксизм не есть материализм, остановившийся на азбуке. Марксизм идет дальше. Он говорит: надо уметь бороться с религией, а для этого надо материалистически объяснить источник веры и религии у масс».

В 1930-е гг. чаще планировались и осуществлялись не отдельные антирелигиозные мероприятия, а специальные кампании, в которых были задействованы все имевшиеся у властей возможности и средства влияния на повседневную жизнь и религиозное сознание населения республики.

Помимо пропаганды атеизма («научно-материалистического мировоззрения») государственными органами в 1920—1930-е гг. осуществлялись массовые аресты и преследование духовенства и религиозных проповедников.

В целом в борьбе с религией и религиозностью населения в 1920—1930 гг. были достигнуты значительные успехи. В повседневной жизни празднование годовщин Октября, 1 Мая и других революционных праздников оттеснило традиционные религиозные торжества. Вплоть до 1939 г. политика ликвидации организованной религиозной жизни проводилась органами государственной власти в административном порядке.

В начале 1920-х гг. на территории Восточной Беларуси действовало около 1500 православных храмов. Весной 1922 г. началась кампания по конфискации церковных ценностей. После 1933 г. количество действующих храмов снизилось до нескольких десятков. В 1937 г. действовало всего 11 костелов. С лета 1939 г. до лета 1941 г. православное богослужение на территории Восточной Беларуси практически не осуществлялось.

Однако окончательно преодолеть религиозность в обыденном сознании и ее проявления так и не удалось.

2. Антирелигиозная пропаганда

Главным итогом антирелигиозной пропаганды в СССР должно было стать массовое распространение атеизма среди населения. Предполагалось, что носители религиозного мировоззрения в результате информационно-разъяснительных мероприятий перейдут на «материалистические рельсы». Однако план по насаждению атеизма в предполагаемый срок выполнен не был.

Главным итогом антирелигиозной пропаганды в СССР должно было стать массовое распространение атеизма среди населения. Предполагалось, что носители религиозного мировоззрения в результате информационно-разъяснительных мероприятий перейдут на «материалистические рельсы». Однако план по насаждению атеизма в предполагаемый срок выполнен не был.

Причиной был целый ряд факторов, затруднявших подобную деятельность и требующих своего изучения.

По мнению историков, в середине 1930-х гг. антирелигиозная работа не была подкреплена соответствующими ресурсами. По данному вопросу отсутствовали четкие указания высшего руководства и лично И. В. Сталина. Высшее партийное руководство страны не имело плана по борьбе с религией и религиозной деятельностью. Партийные и советские структуры на местах концентрировали свое внимание в основном на производственно-экономических вопросах.

После осени 1939 г. существенное влияние на антирелигиозную работу оказывали не подвергавшиеся атеистическому перевоспитанию жители западных регионов Беларуси. К июню 1941 г. агитационно-пропагандистской системе страны Советов не удалось сформировать материалистическое мировоззрение и у половины своих граждан, но шаг к потере традиционной религиозности был сделан весьма серьезный.

3. Положение верующих

Конфессиональная политика советских властей непосредственно отражалась на положении верующих. В повседневной жизни религиозность населения наиболее очевидно и ярко проявлялась в праздновании религиозных торжеств. Церковные торжества и религиозные праздники в 1920—1930 гг. в условиях массового закрытия храмов еще достаточно продолжительное время существенным образом влияли не только на частную, но и на публичную повседневную жизнь, даже в городах. В еще большей степени это было характерно для сельской местности. Коммунистическая партия ни в партийных документах, ни в законодательстве, ни в правоприменительной практике, несмотря на отношение к религиозным праздникам как к пережитку прошлого, не пошла на запрещение всей религиозной обрядности и атрибутики, связанной с обыденной религиозностью населения. Более того, в одном из первых законодательных актов советской власти — в декрете о восьмичасовом рабочем дне — были отмечены как свободные, нерабочие дни двенадцать наиболее значимых православных религиозных праздников.

Не выступая открыто против религиозной обрядности и праздников, партийные и советские органы, общественные организации в центре и на местах на протяжении 1920—1930-х гг. осуществляли меры, направленные на то, чтобы переключить внимание народа с церковных обрядов на другие торжества и празднования, минимизировать, а затем и окончательно вытеснить религиозность из обыденного сознания и повседневной жизни.

Духовенство и верующие подвергались гонениям и репрессиям. Партийные и советские органы прилагали максимум усилий для «освобождения народных масс от религиозных предрассудков».

Вместе с тем полной ликвидации организованной религиозной жизни и официального запрета религии в СССР никогда не было, а в отдельные периоды руководство Советского Союза даже оказывало некоторым из конфессий поддержку, преследуя свои политические интересы.

Вопросы и задания

![]() 1. Охарактеризуйте конфессиональную политику в БССР в 1920—1930-е гг. Какими были ее результаты?

1. Охарактеризуйте конфессиональную политику в БССР в 1920—1930-е гг. Какими были ее результаты?

2. В чем, на ваш взгляд, проявлялся «воинствующий атеизм» советской власти?

3. Как вы понимаете слова об отделении церкви от государства, а школы от церкви?

4. Какими были цели антирелигиозной пропаганды? Почему они не были достигнуты? Как вы думаете, почему не удалось сформировать у населения материалистическое мировоззрение?

5. Используя материалы краеведческого музея, книгу «Память», подготовьте сообщение о конфессиональной политике советской власти в вашем регионе в 1920—1930-е гг.

6. Как вы думаете, почему «религиозные предрассудки» рассматривались руководством СССР как существенное препятствие на пути к социализму и коммунизму?