§ 18. БССР на международной арене во второй половине 1940-х — 1980-е гг.

![]() Приведите пять фактов, подтверждающих выводы об огромных потерях БССР в годы Великой Отечественной войны и о ее вкладе в разгром нацизма.

Приведите пять фактов, подтверждающих выводы об огромных потерях БССР в годы Великой Отечественной войны и о ее вкладе в разгром нацизма.

| Site: | Профильное обучение |

| Course: | История Беларуси, XIX – начало XXI в., 11 класс |

| Book: | § 18. БССР на международной арене во второй половине 1940-х — 1980-е гг. |

| Printed by: | Гость |

| Date: | Sunday, 24 August 2025, 4:41 PM |

Table of contents

- 1. Территориальные изменения БССР

- 2. Включение БССР в число стран — основательниц ООН

- 3. Внешнеполитическая деятельность БССР. Участие в борьбе международного сообщества за решение глобальных социально-политических проблем, за мир и безопасность

- 4. Торгово-экономическое сотрудничество со странами Совета экономической взаимопомощи

- 5. Научно-техническое и культурное сотрудничество БССР со странами мира

- 6. Связи с белорусской диаспорой.

- Вопросы и задания

1. Территориальные изменения БССР

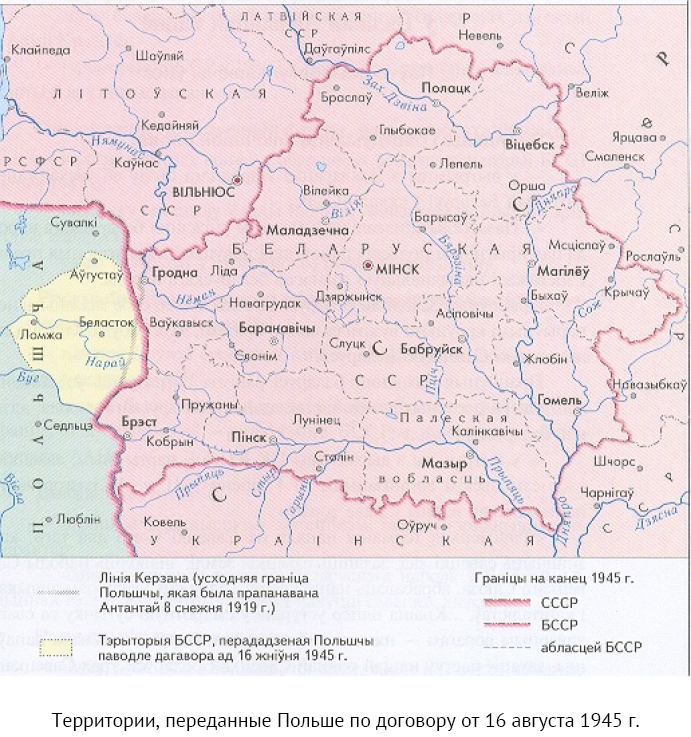

16 августа 1945 г. в Москве был подписан договор о советско-польской границе. Согласно документу Польша получила почти всю Белостокскую область (17 районов), три района Брестской области. Взамен БССР получила 15 деревень на бывшей польской территории. По сравнению с 1939 г. территория БССР сокращалась с 225,7 до 207,6 тыс. км2.

В 1964 г. БССР получила из состава Смоленской области восемь деревень, которые вошли в Мстиславский район.

2. Включение БССР в число стран — основательниц ООН

Еще в ходе Второй мировой войны лидерами СССР, США и Англии было принято решение о создании авторитетной международной организации, которая решала бы важнейшие мировые проблемы и выступала гарантом мира и безопасности на земле, — Организации Объединенных Наций (ООН).

Чтобы усилить свое влияние на деятельность ООН, правительство СССР предложило признать полноправными членами новой организации все союзные республики, в том числе и БССР. Но союзники по антигитлеровской коалиции согласились включить в число стран — основателей ООН только Беларусь и Украину, учитывая их вклад в разгром нацизма, огромные людские и материальные потери.

В мае 1945 г. представители БССР приняли участие в работе конференции по учреждению ООН в Сан-Франциско. 25 июня 1945 г. делегация БССР вместе с делегациями других 50 государств подписала Устав ООН, ратифицированный Верховным Советом БССР 30 августа 1945 г.

Участие БССР в создании самой престижной международной организации изменило статус республики и расширило возможности ее сотрудничества с другими странами.

3. Внешнеполитическая деятельность БССР. Участие в борьбе международного сообщества за решение глобальных социально-политических проблем, за мир и безопасность

Белорусские дипломаты активно включились в работу. Уже на 1-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1946 г.) по инициативе белорусской делегации была принята резолюция о выдаче и наказании военных преступников, которые совершили преступления против мира и человечества. Резолюция требовала от стран — членов ООН принятия самых энергичных мер по поиску военных преступников, их аресту и выдаче тем странам, на территории которых они совершили преступления.

Советская Беларусь вскоре стала членом ряда международных специализированных организаций, действующих в рамках ООН: Международного союза электросвязи и Всемирного почтового союза (1947 г.), Всемирной метеорологической организации (1948 г.), Всемирной организации здравоохранения (1948 г.), Международной организации труда (1954 г.), Организации ООН по делам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО, 1954 г.), Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ, 1957 г.).

Первым дипломатическим представительством БССР за рубежом стало Постоянное представительство БССР при ООН (1958 г.). В 1962 г. представительство БССР появилось при Европейском отделении ООН в Женеве и при ЮНЕСКО в Париже.

Делегация БССР участвовала в обсуждении наиболее значимых проблем международного сотрудничества стран: о поддержании мира, осуждении пропаганды войны, ликвидации колониальной системы и др. По инициативе БССР сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 1973 г. приняла резолюцию об использовании научно-технического прогресса в интересах мира и социального развития. На основании этого предложения белорусской делегацией впоследствии были разработаны соответствующие декларация и резолюции ООН, касающиеся запрещения разработки и производства новых видов оружия массового поражения.

Участие БССР в работе ООН имело большое историческое значение, соответствовало национальным интересам белорусского народа. Подпись БССР под Уставом ООН означала, что мировое сообщество признавало ее суверенным государством. Республика получала право избираться в главные органы ООН, в том числе в Совет Безопасности, возможность участвовать в обсуждении всех мировых проблем, высказывать свою позицию в ООН, выносить на ее рассмотрение свои предложения и замечания.

Участие БССР в работе ООН имело большое историческое значение, соответствовало национальным интересам белорусского народа. Подпись БССР под Уставом ООН означала, что мировое сообщество признавало ее суверенным государством. Республика получала право избираться в главные органы ООН, в том числе в Совет Безопасности, возможность участвовать в обсуждении всех мировых проблем, высказывать свою позицию в ООН, выносить на ее рассмотрение свои предложения и замечания.

4. Торгово-экономическое сотрудничество со странами Совета экономической взаимопомощи

С 1947 г. началось осуществление «плана Маршалла» — программы экономической помощи США странам Европы. Целями реализации плана были восстановление разрушенной войной экономики, поощрение частных американских инвестиций, модернизация промышленности европейских стран, свободный доступ американских товаров на рынки стран — получателей помощи и развитие Европы в целом, а также ограничение влияния Советского Союза в Европе, поскольку главным условием «плана Маршалла» было не допускать представителей коммунистических партий в национальные правительства.

С 1947 г. началось осуществление «плана Маршалла» — программы экономической помощи США странам Европы. Целями реализации плана были восстановление разрушенной войной экономики, поощрение частных американских инвестиций, модернизация промышленности европейских стран, свободный доступ американских товаров на рынки стран — получателей помощи и развитие Европы в целом, а также ограничение влияния Советского Союза в Европе, поскольку главным условием «плана Маршалла» было не допускать представителей коммунистических партий в национальные правительства.

Формально США предложили распространить план и на СССР. Однако СССР отказался от американской помощи. В противовес «плану Маршалла» им был предложен «план Молотова». План состоял в том, чтобы выделить часть бюджета Советского Союза для экономической помощи странам, которыми управляли коммунистические партии. Для координации экономического сотрудничества в январе 1949 г. был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Его участниками стали социалистические страны Европы (Румыния, Венгрия, Болгария, Польша, Чехословакия), кроме Югославии, а впоследствии в него вступили Монголия, Вьетнам и Куба.

С момента создания СЭВ начался новый период внешнеэкономических отношений Беларуси с зарубежными странами. Экономика республики как составная часть единого хозяйственного комплекса СССР была включена во внешнеэкономические связи с социалистическими странами мира. Первоначально из республики в страны СЭВ вывозилось сырье. С середины 1950-х гг. произошли существенные изменения в структуре экспортных поставок. Из БССР в социалистические страны поступала продукция машиностроения — автомобили, а позже тракторы, металлорежущие станки и инструменты, машины дорожного и сельскохозяйственного предназначения, калийные удобрения. В 1970-х — первой половине 1980-х гг. в страны СЭВ поставлялись изделия электронной промышленности и радиотехники, велосипеды, мотоциклы, часы, нефть и нефтепродукты, продукция деревообрабатывающей промышленности и др. На страны — члены СЭВ приходилось примерно 2/3 экспортной продукции белорусских предприятий.

С момента создания СЭВ начался новый период внешнеэкономических отношений Беларуси с зарубежными странами. Экономика республики как составная часть единого хозяйственного комплекса СССР была включена во внешнеэкономические связи с социалистическими странами мира. Первоначально из республики в страны СЭВ вывозилось сырье. С середины 1950-х гг. произошли существенные изменения в структуре экспортных поставок. Из БССР в социалистические страны поступала продукция машиностроения — автомобили, а позже тракторы, металлорежущие станки и инструменты, машины дорожного и сельскохозяйственного предназначения, калийные удобрения. В 1970-х — первой половине 1980-х гг. в страны СЭВ поставлялись изделия электронной промышленности и радиотехники, велосипеды, мотоциклы, часы, нефть и нефтепродукты, продукция деревообрабатывающей промышленности и др. На страны — члены СЭВ приходилось примерно 2/3 экспортной продукции белорусских предприятий.

БССР являлась одной из участниц создания объединенной энергосистемы «Мир», строительства нефтепровода «Дружба», что имело важное значение для развития экономики государств, связанных с деятельностью этих объектов.

Промышленный потенциал БССР был включен в комплексную программу развития экономической интеграции стран — членов СЭВ. Однако внешнеэкономическая деятельность предприятий республики строго регламентировалась из союзного центра. Валютные поступления производителям были незначительными; как следствие, у них отсутствовала экономическая заинтересованность.

Промышленный потенциал БССР был включен в комплексную программу развития экономической интеграции стран — членов СЭВ. Однако внешнеэкономическая деятельность предприятий республики строго регламентировалась из союзного центра. Валютные поступления производителям были незначительными; как следствие, у них отсутствовала экономическая заинтересованность.

5. Научно-техническое и культурное сотрудничество БССР со странами мира

Ослабление международной напряженности, экономическое сотрудничество СССР с зарубежными странами способствовали расширению контактов БССР в научно-технической и культурной сферах. Научно-техническое сотрудничество осуществлялось главным образом с социалистическими странами в рамках СЭВ. Важнейшее место в этом процессе занимали Академия наук БССР и высшие учебные заведения республики. Они заключали с зарубежными партнерами договоры о научных исследованиях, определяли приоритетные проблемы, направляли ученых в зарубежные командировки, обменивались научной информацией, организовывали выставки. Исследовательские институты и лаборатории АН БССР сотрудничали с различными зарубежными учреждениями. В конце 1970-х гг. они осуществляли совместные разработки более чем с 40 научными центрами разных стран, в том числе Польши, Венгрии, Чехословакии, стран Западной Европы, Америки и Азии. Так, совместные работы Института механики металлополимерных систем АН БССР и лаборатории механики поверхностей Национального центра научных исследований Франции, проводившиеся с 1972 г., привели к созданию новых материалов с повышенной износостойкостью для сельхозмашин и автомобилей, использовавшихся в народном хозяйстве республики. Также результатом сотрудничества Института физики АН БССР и Института биофизической химии М. Планка (Гёттинген, ФРГ) стало освоение нового научного направления — лазерной спектроскопии сверхохлажденных органических молекул.

Также расширялись многосторонние контакты с зарубежными высшими учебными заведениями. Между вузами Беларуси и зарубежных стран заключались договоры о взаимном сотрудничестве, осуществлялся обмен преподавателями с опытом научной работы, аспирантами для научных стажировок, студентами для прохождения практики. В изучаемый период в Беларуси на договорной основе обучалось около 6 тыс. студентов из 106 зарубежных государств.

Важную роль в укреплении сотрудничества республики с другими государствами играло Белорусское отделение Всесоюзного общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, возникшее в 1958 г. на базе Белорусского общества культурных связей с заграницей. Общество отправляло за рубеж делегации и туристические группы, участвовало в подготовке и проведении массовых мероприятий, посвященных национальным праздникам и культурным событиям в жизни народов.

Важным средством укрепления культурных связей являлись перевод литературных произведений белорусских писателей на языки других народов и их издание.

В 1946—1985 гг. за пределами СССР были напечатаны 342 отдельные книги 55 белорусских писателей. Особую известность приобрели произведения Я. Купалы, Я. Коласа, В. Быкова, К. Крапивы, П. Бровки, А. Адамовича, Я. Брыля, И. Мележа, В. Короткевича, И. Шамякина и др.

В 1946—1985 гг. за пределами СССР были напечатаны 342 отдельные книги 55 белорусских писателей. Особую известность приобрели произведения Я. Купалы, Я. Коласа, В. Быкова, К. Крапивы, П. Бровки, А. Адамовича, Я. Брыля, И. Мележа, В. Короткевича, И. Шамякина и др.

В свою очередь белорусские читатели знакомились с произведениями зарубежных авторов, переведенными на белорусский и русский языки. С большим интересом встретили читатели изданные на белорусском языке произведения Х. Андерсена, О. Бальзака, Э. Золя, Д. Лондона, М. Твена, других классиков мировой литературы.

В разных странах мира тепло принимали прибывающие на гастроли творческие коллективы республики. С большим успехом гастролировали за рубежом Академический театр оперы и балета БССР, Государственный ансамбль танца БССР, Белорусский академический театр им. Я. Купалы, вокально-инструментальный ансамбль «Песняры».

6. Связи с белорусской диаспорой.

В ходе Второй мировой войны тысячи белорусов оказались за пределами своей родины. В конце войны белорусская диаспора в Европе составляла 1 млн человек. На рубеже 1940–1950-х гг. основная часть белорусских эмигрантов переместилась на постоянное место жительства в Северную и Южную Америку, а также в Австралию. В США и Канаде поселилось приблизительно по 50 тыс. иммигрантов белорусского происхождения, десятки тысяч осели в Австралии, Бельгии, Великобритании, Франции, ФРГ. Отдельной частью белорусской диаспоры послевоенного времени стали белорусы, которые жили в Польше, главным образом на Белосточчине (в 1960-е гг., по разным подсчетам, от 160 до 500 тыс. человек).

В странах компактного проживания белорусов создавались общественные, культурно-просветительские, научные, издательские, религиозные организации, которые пропагандировали белорусскую национальную культуру, знакомили с историей Беларуси, ее литературой и искусством.

Расширению диалога с белорусской диаспорой в разных уголках мира способствовало Белорусское общество по связям с соотечественниками за рубежом «Радзіма». Общество создано в апреле 1964 г. на базе Белорусской секции советского комитета «За возвращение на Родину». Учредителями его явились представители белорусской общественности во главе с известными деятелями национальной культуры Г. Ширмой и М. Танком. Приоритетным направлением деятельности общества было исполнение роли общественного связующего звена между государственными институтами и белорусскими эмигрантскими организациями. Газета «Голос Родины» — печатный орган общества — распространялась почти в 50 странах мира. Общество «Радзіма» способствовало установке бюста Я. Купалы в Эрроу-парке (США), возвращению на Родину уникального слуцкого пояса.

Вопросы и задания

![]() 1. Охарактеризуйте основные направления внешнеполитической деятельности БССР в конце 1940-х — 1980-е гг.

1. Охарактеризуйте основные направления внешнеполитической деятельности БССР в конце 1940-х — 1980-е гг.

2. В чем заключались особенности внешнеполитической деятельности БССР в изучаемый период? Чем они были обусловлены?

3. Используя текст параграфа и дополнительные источники, назовите основные инициативы БССР, с которыми она выступила в ООН. На укрепление каких принципов международного права они были направлены?

4. Как изменилась структура экспортных поставок БССР в страны СЭВ в середине 1950-х гг.? Чем это было обусловлено? Какое значение это имело для развития нашей республики?

5. Используя дополнительные источники, узнайте, какое значение для экономики БССР имело участие в создании объединенной энергосистемы «Мир», строительстве нефтепровода «Дружба».

6. Составьте схему «Основные направления научно-технического и культурного сотрудничества БССР со странами мира».