§ 16–17 – 4. Борьба против немецко-фашистских оккупантов

Что такое «новый порядок»? Каким образом он устанавливался на оккупированной территории Беларуси?

Что такое «новый порядок»? Каким образом он устанавливался на оккупированной территории Беларуси?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси, XIX – начало XXI в., 11 класс |

| Книга: | § 16–17 – 4. Борьба против немецко-фашистских оккупантов |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Воскресенье, 24 Август 2025, 11:13 |

Оглавление

- 1. Организация партизанского и подпольного движения. Создание Центрального штаба партизанского движения и Белорусского штаба партизанского движения

- 2. Создание партизанских зон и партизанских краев

- 3. Партизанские соединения, их боевая деятельность. «Рельсовая война»

- 4. Деятельность подпольных организаций

- 5. Сопротивление мирного населения оккупационному режиму

- 6. Герои всенародной борьбы

- Вопросы и задания

1. Организация партизанского и подпольного движения. Создание Центрального штаба партизанского движения и Белорусского штаба партизанского движения

С первых дней войны началась работа по организации подполья и партизанских отрядов.

По данным на 25 июля 1941 г. в республике было сформировано 118 партизанских отрядов и групп. Уже на пятый день войны в Пинском районе был сформирован партизанский отряд, который вступил в бой с захватчиками. Это был один из первых партизанских отрядов в Беларуси. Возглавлял его В. З. Корж. В это же время в Октябрьском районе Полесской области был организован партизанский отряд «Красный Октябрь», который возглавили Т. П. Бумажков и Ф. И. Павловский — первые из советских партизан, которым 6 августа 1941 г. было присвоено звание Героя Советского Союза.

По данным на 25 июля 1941 г. в республике было сформировано 118 партизанских отрядов и групп. Уже на пятый день войны в Пинском районе был сформирован партизанский отряд, который вступил в бой с захватчиками. Это был один из первых партизанских отрядов в Беларуси. Возглавлял его В. З. Корж. В это же время в Октябрьском районе Полесской области был организован партизанский отряд «Красный Октябрь», который возглавили Т. П. Бумажков и Ф. И. Павловский — первые из советских партизан, которым 6 августа 1941 г. было присвоено звание Героя Советского Союза.

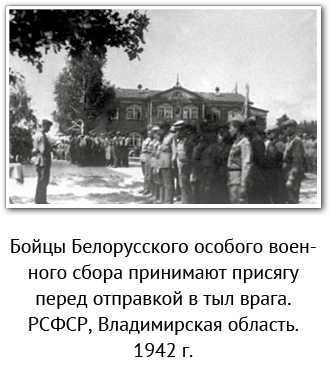

Разгром немцев под Москвой положительно сказался на активизации патриотического движения в Беларуси. В результате контрнаступления советских войск возник 40-километровый разрыв немецкого фронта на стыке групп армий «Север» и «Центр» — между Велижем и Усвятами, получивший название «Витебские (Суражские) ворота». Через «Витебские ворота» в немецкий тыл были переправлены 20 партизанских отрядов, 102 организаторские и 62 диверсионные группы, насчитывавшие более 3 тыс. человек. Это позволило наладить связь ЦК КП(б)Б с действующими отрядами, улучшить их вооружение, пополнить партизанские формирования квалифицированными кадрами, инструкторами подрывного дела.

К середине 1942 г. партизанское движение приняло такие масштабы, что возникла необходимость создания координирующего центра. 30 мая 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) под руководством П. К. Пономаренко, а 9 сентября 1942 г. — Белорусский штаб партизанского движения (БШПД), который возглавил П. З. Калинин.

К началу 1943 г. вооруженную борьбу в Беларуси против захватчиков вели 56 бригад, объединявших 220 отрядов. С ростом партизанских сил возрастала и их боевая активность.

2. Создание партизанских зон и партизанских краев

В ходе вооруженной борьбы с оккупантами партизанам удавалось отвоевывать целые районы, где восстанавливалась советская власть. Эти территории в тылу врага получили название партизанских зон и краев. Партизанский край объединял две и более партизанских зон. Осенью 1941 г. такие партизанские зоны появились в Полесской, Могилевской и Минской областях. К ноябрю 1942 г. на оккупированной белорусской территории было образовано 9 обширных партизанских зон: 8 — в восточной части республики и 1 — в западной. Преобладание партизанских зон в восточной части республики объясняется более широким развитием здесь партизанского движения. Партизанские края стали образовываться на базе партизанских зон с зимы 1942/1943 г.; наибольшее количество их было в 1943 г.

Партизаны охраняли отвоеванную у оккупантов территорию, срывали попытки нацистов проникнуть в освобожденные районы. На важных направлениях сооружались оборонительные укрепления. На удаленных подступах к партизанским зонам выставлялись дозорные посты, а на путях вероятного подхода противника круглосуточно дежурили хорошо вооруженные группы партизан. Эти группы первыми принимали бой и обеспечивали возможность подтянуть на опасный участок основные силы.

В некоторых населенных пунктах, там, где позволяли условия, возобновилась работа промышленных предприятий — электростанций, мельниц, оружейных мастерских и т. п. Большое внимание уделялось организации сельскохозяйственного производства.

К концу 1943 г. под контролем партизан находилось около 60 % территории Беларуси. Это было самое мощное сопротивление оккупантам в Европе.

3. Партизанские соединения, их боевая деятельность. «Рельсовая война»

Партизанское соединение — одна из организационных форм объединения партизанских бригад, полков, отрядов, действовавших на территории, оккупированной захватчиками. Боевой и численный состав соединений зависел от партизанских сил в районе, их дислокации, условий размещения, материального обеспечения, характера боевых задач. На оккупированной территории Беларуси в разное время действовало около 40 территориальных соединений. Возглавляли их обычно секретари подпольных обкомов, межрайкомов партии.

1943 г. стал годом коренного перелома во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Разгром германской армии под Сталинградом, Орлом и Курском положил начало переходу стратегической инициативы к Красной армии.

1943 г. стал годом коренного перелома во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Разгром германской армии под Сталинградом, Орлом и Курском положил начало переходу стратегической инициативы к Красной армии.

Разворачивалась так называемая «рельсовая война» — операции партизан по массовому разрушению железных дорог с целью дезорганизации германских военных перевозок. В Беларуси она проводилась в три этапа.

Первый этап «рельсовой войны» проводился в начале августа 1943 г., когда советские войска начали контрнаступление под Курском. В результате на 40 % сократились перевозки для германских армий на фронте.

Второй этап «рельсовой войны» под названием «Концерт» проводился во второй половине сентября — октябре 1943 г., когда Красная армия вступила на территорию Беларуси.

Третий этап начался в ночь на 20 июня 1944 г. накануне Белорусской наступательной операции и продолжался до полного освобождения Беларуси.

4. Деятельность подпольных организаций

Партизанская борьба велась в тесном взаимодействии с подпольем. В городах и деревнях, находившихся под оккупацией, создавались партийные, комсомольско-молодежные органы и организации. Главными задачами подпольщиков были совершение диверсий, саботаж хозяйственно-экономических, военных и политических мероприятий оккупационных властей.

В Минске уже во второй половине 1941 г. возникло подполье, во главе которого стал И. К. Ковалев. К концу 1941 г. в городе действовало несколько десятков подпольных групп. Минские подпольщики уничтожали склады с оружием и военным имуществом, учреждения, работавшие на нужды фронта, немецких солдат и офицеров. В разгар Московской битвы они осуществили диверсию на железнодорожном узле, в результате из Минска на фронт отправлялось не 90—100 эшелонов в сутки, а только 5—6. В 1941 г. диверсионно-боевую деятельность осуществляли подпольщики Белостока, Бреста, Вилейки, Гомеля, Могилева.

Активным было подполье в Витебске, Орше, Осиповичах. Деятели этих подпольных групп осуществили наиболее громкие акции против немецких оккупантов. Так, 30 июля 1943 г. на железнодорожной станции Осиповичи Ф. Крыловичем была осуществлена крупнейшая диверсия Второй мировой войны: уничтожено сразу четыре военных эшелона с боеприпасами и военной техникой.

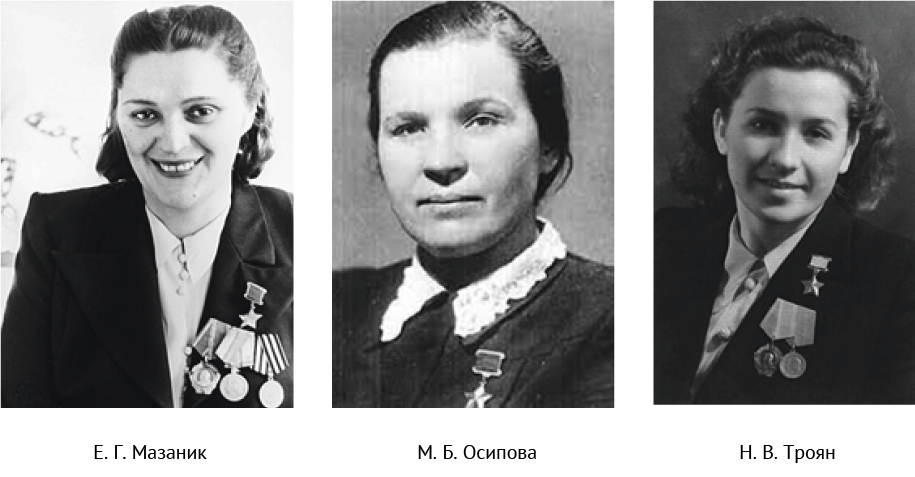

22 сентября 1943 г. участницы Минского подполья Е. Мазаник, М. Осипова и Н. Троян осуществили операцию по уничтожению генерального комиссара Беларуси В. Кубе. За эту операцию они были удостоены звания Героя Советского Союза.

5. Сопротивление мирного населения оккупационному режиму

Население партизанских зон активно участвовало в вооруженной борьбе против оккупантов. Жители пополняли ряды партизан, вели разведку. Благодаря существованию партизанских зон сотни тысяч людей были спасены от уничтожения и плена. Чтобы защитить население во время уборки урожая, только в Минской и Могилевской областях партизаны провели в августе 1943 г. около ста крупных боев против специальных команд оккупантов, предназначенных для захвата и вывоза зерна. Партизанские зоны являлись агитационно-пропагандистскими центрами. Здесь выпускались газеты, работали радиостанции, проводились беседы и лекции, демонстрировались кинофильмы.

Необходимо отметить, что эффективная партизанская борьба была бы невозможна без широкой поддержки местного населения. Оно обеспечивало партизан продуктами, одеждой, собирало разведывательные данные, а также вступало в партизанские отряды. Например, только жители Могилева с весны 1942 г. по март 1943 г. передали партизанам миномет, 50 пулеметов, 40 автоматов, 300 пистолетов, 2000 гранат, 200 кг тола и более 100 тыс. патронов.

6. Герои всенародной борьбы

За три года героической борьбы в тылу врага с июня 1941 г. по июль 1944 г. патриоты Беларуси уничтожили и ранили более 500 тыс. гитлеровцев, подорвали и пустили под откос 11 128 воинских эшелонов. Потери партизан составили свыше 44 тыс. человек. Более 180 тыс. белорусских партизан после освобождения БССР от фашистских захватчиков влились в Красную армию.

За героизм и отвагу в борьбе против немецко-фашистских захватчиков более 140 тыс. белорусских партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями, а 88 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них руководители партизанских отрядов В. Е. Лобанок, П. М. Машеров, М. Ф. Шмырев, лидеры подпольного движения К. С. Заслонов, В. З. Хоружая, юные борцы с нацизмом М. И. Казей, Е. С. Зенькова, З. М. Портнова.

Вопросы и задания

![]() 1. Охарактеризуйте различные формы сопротивления германским захватчикам на оккупированной территории Беларуси.

1. Охарактеризуйте различные формы сопротивления германским захватчикам на оккупированной территории Беларуси.

2. Подготовьте сообщение (презентацию) о героях партизанской и подпольной борьбы на оккупированной территории Беларуси.

3. Конкретизируйте примерами понятие «рельсовая война». Объясните ее значение в борьбе против германских захватчиков.

4. В чем, по вашему мнению, заключались истоки мужества белорусского народа в борьбе против захватчиков? Свое мнение аргументируйте

5. Используя материалы краеведческого (школьного) музея, книгу «Память», подготовьте сообщение (презентацию) о партизанской и подпольной борьбе в годы Великой Отечественной войны в вашем регионе.