§ 11–4. Социально-экономическое положение в 1990-е гг.

![]() 1. Чем характеризовалось экономическое развитие БССР в конце 1980-х гг.?

1. Чем характеризовалось экономическое развитие БССР в конце 1980-х гг.?

2. Какой способ перехода к рыночной экономике называют «шоковой терапией»? В каких странах он использовался?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси, XIX – начало XXI в., 11 класс |

| Книга: | § 11–4. Социально-экономическое положение в 1990-е гг. |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Суббота, 26 Июль 2025, 14:28 |

1. Экономическое положение Республики Беларусь в первой половине 1990-х гг.

С распадом СССР в декабре 1991 г. Беларусь столкнулась с множеством трудностей, обусловленных разрывом прежних экономических связей между союзными республиками. Страна из общесоюзного «сборочного цеха» превратилась в суверенное государство, и многочисленные хозяйственные вопросы теперь нужно было решать самостоятельно. Процесс становления государственности совпал с мощнейшим экономическим кризисом.

Разрыв экономических связей привел хозяйство Республики Беларусь к глубокому экономическому кризису 1991—1995 гг.

С 1992 г. началось обвальное падение производства. Наиболее значительное сокращение объемов выпуска промышленной продукции — ведущей отрасли народного хозяйства республики — имело общий характер. Это касалось всех отраслей промышленности страны, имевших первоочередное значение для национальной экономики.

Произошло обвальное падение жизненного уровня населения республики. Номинальная заработная плата за этот период увеличилась в 2807 раз, а реальная упала на 44 %. За чертой минимального потребительского бюджета оказалось более 60 % населения Беларуси.

Инфляционные процессы, набиравшие силу в последний период существования СССР, продолжали развиваться и усиливаться в независимой Беларуси. Лишь к лету

Инфляционные процессы, сопровождаемые значительным падением реальных доходов населения, вели к превращению основной части граждан Беларуси в малоимущих и бедных. При этом шло обогащение тех, кто занимался торгово-посреднической и спекулятивной деятельностью.

Экономическое положение Беларуси в условиях свободного ценообразования усложнила проблема поставок топливно-энергетических ресурсов, металла, сырья из России, Украины, республик Средней Азии, стоимость которых непрерывно росла, вызывая многократное повышение цен на товары и услуги. Возникла проблема сбыта отечественной продукции предприятиями, удорожания материальных ресурсов.

В тяжелом положении оказалось сельское хозяйство. Сокращалось поголовье крупного рогатого скота, ухудшалась материально-техническая база колхозов и совхозов. Главной причиной такого положения в аграрном секторе был недостаток собственных источников финансирования. В то же время закупочные цены на сельхозпродукцию контролировались государством, оставались крайне низкими и не покрывали затрат на ее производство.

Падение производства в Республике Беларусь в первой половине 1990-х гг. было обусловлено и переходом к новой системе хозяйствования, перестройкой экономики, установлением новых хозяйственных связей. К тому же правительство республики не имело продуманной программы мер по реформированию национальной экономики, медлило с решением многих вопросов реорганизации хозяйственной жизни.

2. Поиск путей выхода из кризиса

Еще до распада СССР руководство республики делало попытки перехода к рыночным отношениям. В октябре 1990 г. Верховный Совет БССР утвердил «Программу перехода БССР к рыночной экономике». Планировалось, что осуществление данной программы позволит Беларуси остановить спад производства и добиться его роста. Однако модель рыночных реформ методом «шоковой терапии» реальных результатов не дала. Социально-экономическое положение ухудшалось — продолжался рост инфляции и скрытой безработицы.

По инициативе Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в 1994 г. был разработан новый вариант реформ. Верховный Совет принял «Программу неотложных мер по выходу экономики Республики Беларусь из кризиса», которая предусматривала комплекс радикальных мер, направленных на стабилизацию экономики страны.

Мероприятия Программы неотложных мер

по выходу экономики Республики Беларусь из кризиса

Программа осуществлялась не совсем последовательно — от административных механизмов регулирования хозяйственной жизни к нередко декларативным рыночным, но при этом увеличились капиталовложения в народное хозяйство, вырос розничный товарооборот, расширились внешнеэкономические связи. В результате удалось замедлить экономический спад и обеспечить постепенный прирост основных производственных показателей.

С середины 1990-х гг. стала реализовываться белорусская модель социально-экономического развития, которая учитывала, с одной стороны, условия развития Беларуси, с другой — опыт экономической трансформации в ряде зарубежных стран. Эта модель была направлена на формирование социально ориентированной рыночной экономики при активной регулирующей роли государства.

Отличительная особенность белорусской модели социально-экономического развития — сохранение системы планирования, которая позволяет определить направления перспективного развития и сбалансировать их ресурсное обеспечение.

Ключевыми элементами планирования являются Национальная стратегия устойчивого развития и программы социально-экономического развития Республики Беларусь.

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь определяет на долгосрочную перспективу цели, этапы и направления перехода страны к постиндустриальному обществу и инновационному развитию экономики при повышении стандартов жизни человека и обеспечении благоприятной окружающей среды. Впервые она была принята в Республике Беларусь в 1997 г. на период до 2010 г. В настоящее время долгосрочные перспективы развития нашей страны определяет «Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года».

Программы социально-экономического развития Республики Беларусь разрабатываются сроком на пять лет. Они широко обсуждались белорусским народом и утверждались на Всебелорусских народных собраниях, которые проходили в 1996, 2001, 2006, 2010, 2016, 2021 гг.

Реализация программ социально-экономического развития страны обеспечила сохранение политической стабильности, рост национальной экономики, повышение уровня и качества жизни людей. Уже во второй половине 1990-х гг. удалось остановить спад производства. В 2000 г. был превышен уровень докризисного 1990 г. по важнейшим экономическим показателям. Валовой внутренний продукт на душу населения на основе паритета (равенства) покупательной способности вырос с 15,4 тыс. долларов в 2010 г. до 20,2 тыс. долларов в 2020 г.

По индексу человеческого развития Беларусь переместилась с 68-го места в 2000 г. на 50-е место в 2019 г. (из 189 стран мирового сообщества) и вошла в группу стран с высоким уровнем человеческого развития. Это один из лучших показателей для стран СНГ.

3. Введение денежной системы Республики Беларусь

Распад СССР на ряд суверенных государств не сразу привел к разделению общесоюзной денежной системы. До середины

Не определив собственную денежно-кредитную политику, белорусское руководство продолжало использовать рубль в качестве единого платежного средства. Такой курс привел к полной зависимости молодого государства от экономической ситуации в России.

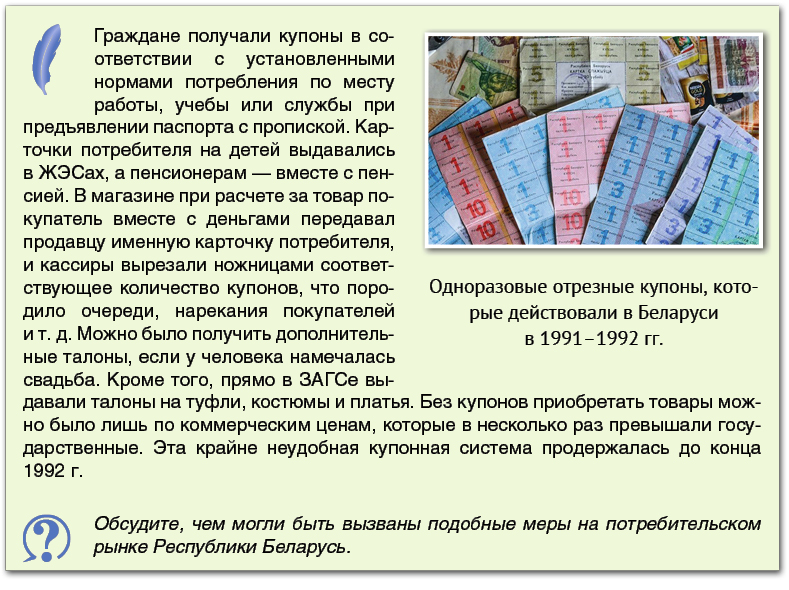

В то же время в Беларуси доля свободных цен на основные товары оказалась значительно ниже, чем в России и странах Балтии. Здесь значительное количество цен оказалось фиксированным и дотировалось государством. В условиях открытости межгосударственных границ и бесконтрольного обращения советского рубля шло массовое вымывание потребительских товаров из страны, они вывозились в соседние республики.

В связи с этим для защиты внутреннего потребительского рынка 14 ноября

С июня

Таким образом, со второй половины

19 октября

4. Становление предпринимательских структур

В период 1990—1995 гг. в Республике Беларусь произошло расширение негосударственного сектора экономики в торговле и производстве потребительских товаров в форме частных, арендных, кооперативных, акционерных предприятий.

Закон «О предпринимательстве в Республике Беларусь», принятый 28 мая 1991 г., определил, что предпринимательство представляет собой самостоятельную инициативную деятельность граждан, направленную на получение прибыли или личного дохода и осуществляемую от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность или от имени и под имущественную ответственность юридического лица. «Каждый инициативный человек, — гласил Закон, — имеет неограниченные возможности для самоутверждения личности, раскрытия своих способностей и потенциала».

Важнейшими функциями предпринимательства в условиях глубокого экономического спада были обеспечение выживания значительных слоев населения через самозанятость, предоставление возможности получения дополнительных (помимо доходов по основному месту работы) средств к существованию.

Во второй половине 1990-х гг. начался процесс формирования законодательной базы, ориентированной на специфику субъектов малого предпринимательства. В данный период отмечалась тенденция к усилению централизованного регулирования предпринимательской деятельности, а также к ее стимулированию.

Вопросы и задания

![]() 1. С какими экономическими проблемами столкнулась наша страна в 1991—1995 гг.?

1. С какими экономическими проблемами столкнулась наша страна в 1991—1995 гг.?

2. Существует такое мнение: ухудшение экономического положения Республики Беларусь в первой половине 1990-х гг. было связано с тем, что БССР являлась «сборочным цехом» Советского Союза. Как вы понимаете это утверждение? Согласны ли с ним? Свое мнение обоснуйте.

3. Какие попытки выхода из кризиса предпринимались в начале 1990-х гг.? Насколько эффективными они были? С какими трудностями пришлось столкнуться в процессе их реализации?

4. Какой переход к рыночной экономике называют «шоковой терапией» и в каких странах он использовался? Почему в Республике Беларусь было решено отказаться от его реализации?

5. В чем проявляется социальная ориентация белорусской модели социально-экономического развития?

6. Подготовьте сообщение (презентацию) о развитии денежной системы Республики Беларусь.