§ 11–3. Изменения в социально-экономическом развитии во второй половине 1980-х гг.

![]() Чем объясняется замедление темпов экономического роста в 1970—1985 гг. в СССР?

Чем объясняется замедление темпов экономического роста в 1970—1985 гг. в СССР?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси, XIX – начало XXI в., 11 класс |

| Книга: | § 11–3. Изменения в социально-экономическом развитии во второй половине 1980-х гг. |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Суббота, 26 Июль 2025, 23:29 |

1. Курс на ускорение социально-экономического развития

К середине 1980-х гг. застойные явления в экономике стали перерастать в предкризисные. Рост национального дохода имел положительное сальдо, однако темпы его прироста подошли к уровню прироста населения СССР, что означало преддверие кризиса.

Нарастание кризисных явлений требовало коренных изменений в социально-экономической сфере. В середине 1980-х гг. в СССР и БССР начался период радикальных преобразований. Генеральным секретарем ЦК КПСС в марте 1985 г. был избран М. С. Горбачев, с именем которого связан новый этап в жизни Советского государства, получивший название «перестройки». Она положила начало коренным изменениям состояния всего советского общества.

В 1985 г. М. С. Горбачевым была выдвинута программа ускорения социально-экономического развития страны — стратегический курс партии, нацеленный на качественное преобразование всех сторон жизни советского общества.

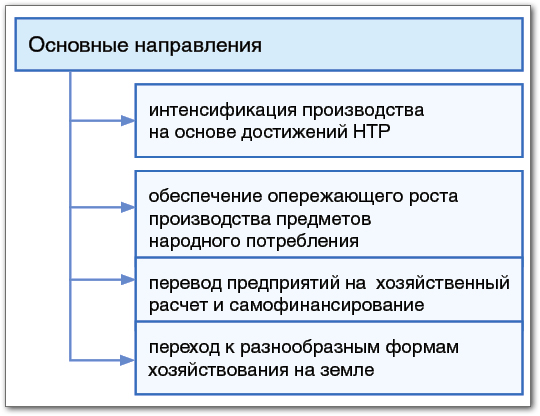

Основные направления курса на ускорение

социально-экономического развития страны

Курс на ускорение социально-экономического развития страны предполагал глубокие преобразования в экономике, проведение активной социальной политики, последовательное утверждение принципа социальной справедливости, совершенствование общественных отношений, обновление форм и методов работы политических и идеологических институтов, углубление социалистической демократии, решительное преодоление инерции, застойности и консерватизма.

В экономической области ускорение означало прежде всего решительное преодоление негативных тенденций, проявившихся в 70—80-е гг. ХХ в., и повышение темпов роста. Этот курс предусматривал переход на интенсивный путь развития производства на основе увеличения качественных показателей за счет использования новейших достижений науки и техники, роста производительности труда. Первоочередной задачей было признано форсированное развитие машиностроения, в котором усматривалась основа быстрого перевооружения всего народного хозяйства.

Однако капиталовложения в тяжелую промышленность, импортные закупки для нее не дали позитивного эффекта. Рынок стал жертвой форсированного рывка по реконструкции машиностроительного комплекса, так как импорт зарубежных машин и оборудования привел к сокращению поставок продовольствия и потребительских товаров, что обострило их дефицит и скрытую инфляцию. Предпринятые денежные вливания в машиностроение не дали ожидаемого эффекта, но при этом существенно подорвали бюджет.

К осени 1986 г. стало очевидно, что курс на ускорение социально-экономического развития страны не дал ожидаемых результатов. Сказались как субъективные, так и объективные факторы: непродуманность концепции ускорения, авария на ЧАЭС, землетрясения в Армении и Таджикистане, падение мировых цен на нефть и газ, антиалкогольная кампания, из-за которой бюджет СССР в 1986—1988 гг. потерял около 30 млрд долларов.

2. Перевод предприятий на хозяйственный расчет и самофинансирование

В 1987 г. был признан фактический провал политики ускорения, и на смену ей пришла экономическая реформа, предполагавшая существенное расширение самостоятельности государственных предприятий и развитие частного сектора.

В 1987 г. видными экономистами СССР было предложено повысить экономическую самостоятельность предприятий, расширить сферу деятельности частного сектора. В том же году был принят «Закон о государственном предприятии».

Предусматривались расширение границ самостоятельности предприятий, перевод их на хозрасчет, установление прямой зависимости доходов коллектива от эффективности производства. С этой целью составление планов производства, выбор ассортимента выпускаемой продукции переходили в ведение самих предприятий. Планы должны были составляться на основе государственных заказов и прямых договоров с предприятиями и торговыми организациями. Все текущие затраты (оплата труда, реконструкция, социальное развитие) покрывались за счет предприятия, вносившего только платежи в бюджет за производственные фонды, землю, воду и т. д. Оставшиеся средства оставались в распоряжении предприятий. Закон предоставлял им свободу распоряжаться своей прибылью: вкладывать ее в развитие производства, повышать заработную плату работникам и т. д. Предусматривались избрание руководителей предприятий, создание советов трудовых коллективов.

Таким образом, реформа предполагала перевод предприятий на самостоятельность, самофинансирование, самоуправление, самоокупаемость. Главной задачей реформы был провозглашен переход от преимущественно административных к преимущественно экономическим методам управления.

Однако реализовать столь масштабные преобразования в системе управления советской экономикой не удалось. Необходимых условий для осуществления реформы создано не было: руководство предприятий не имело опыта реализации продукции, а посреднические конторы и биржи пока отсутствовали. Связи между предприятиями принимали форму натурального обмена (бартера) и не имели никакого отношения к рынку.

3. Развитие кооперативного движения

Начавшаяся в ходе перестройки в СССР экономическая реформа предполагала не только существенное расширение самостоятельности государственных предприятий, но и повсеместное развитие частного сектора. В 1988 г. были приняты Закон о кооперации и Закон об индивидуальной трудовой деятельности. Целью этих законов было сделать хозяйственную активность советских людей (предпринимательство) максимально полезной обществу. Так, индивидуальная трудовая деятельность была определена как «общественно полезная деятельность граждан по производству товаров и оказанию платных услуг».

В это время от советских предпринимателей требовалось следующее:

- за короткий срок насытить рынок дефицитными потребительскими товарами и платными услугами;

- усилить конкуренцию между предприятиями различных форм собственности;

- создать дополнительные рабочие места.

Согласно принятым законам открывалась возможность для частной деятельности более чем в 30 видах производства товаров и услуг. В стране началось бурное развитие кооперативов, и спустя два года в них было занято около миллиона человек. Более 60 % всех белорусских кооперативов занимались оказанием услуг населению. Работали кооперативные предприятия общепита, бытовых услуг, активно развивались строительные кооперативы.

Таким образом, в конце 1980-х гг. в советской стране впервые со времен новой экономической политики наряду с государственным сектором возник реальный частный сектор. Свобода деятельности кооперативов привлекла массу предприимчивых людей. Этому способствовали товарный дефицит, фиксированные цены в государственном секторе и многое другое.

Однако новое законодательство в поддержку частного предпринимательства не смогло оздоровить быстро терявшую динамизм советскую экономику. Кооперативы не сумели насытить рынок товарами и услугами. Предоставляемые льготы позволяли кооператорам закупать сырье по низким государственным ценам, а продукцию реализовывать по коммерческим, обеспечивая сотрудникам значительно более высокую, чем в государственном секторе, зарплату. Руководители многих государственных предприятий создавали при них кооперативы, пользуясь бесконтрольностью и попустительством местных властей. В других случаях кооператоры брали в аренду госпредприятия, сдавали в качестве арендной платы тот объем выручки, который предприятие ранее имело, а прибыль получали за счет повышения цен.

В результате материально-техническая база производства не увеличивалась, и вместо роста производства товаров получились рост цен и снижение качества продукции все тех же государственных предприятий. С помощью кооперации был легализован большой сектор теневой экономики, увеличивались социальные диспропорции.

Многие кооперативы занялись откровенной спекуляцией, производством товаров сомнительного качества либо финансовыми операциями по обналичиванию денег. Более того, разрешение создавать кооперативы на предприятиях стало фатальной ошибкой властей, в конечном итоге подкосившей советскую экономику в 1989—1991 гг.: это привело к тому, что продукция предприятий реализовывалась через кооперативы по рыночным ценам, предприятия получали прибыль, а государство оставалось без налогов.

Ко всему прочему менять экономическую основу строя советское руководство тогда было не готово. Поэтому одновременно появился указ о борьбе с нетрудовыми доходами, что сразу ограничило сферу частного предпринимательства. Частников обложили неподъемными налогами, поэтому при отсутствии кредита заниматься производством было практически невозможно.

В результате частный сектор стал заниматься не столько производством, сколько посредническими операциями, а также широко использовался для отмывания денег.

4. Причины ухудшения социально-экономического положения

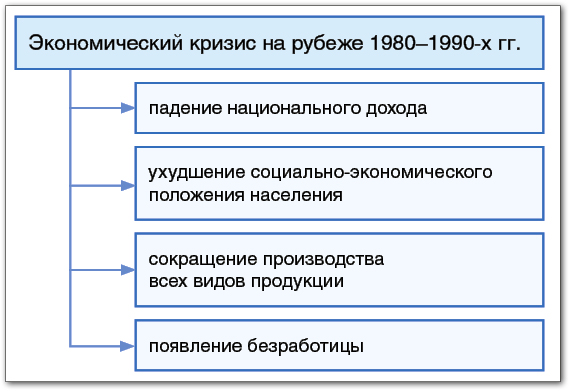

К концу 1980-х гг. стало очевидно, что проводившиеся в СССР экономические реформы не привели к предполагаемым сдвигам в народном хозяйстве. Экономические результаты показали противоречивость проводимых реформ. На рубеже 80—90-х гг. ХХ в. обострился экономический кризис.

Поиски путей выхода из кризиса и переход к новым экономическим отношениям происходили методом проб и ошибок. В обществе нарастали напряженность, противостояние. Обострялась политическая обстановка.

Оставшись в рамках социалистической экономической системы (всеобщего планирования, распределения ресурсов, государственной собственности на средства производства и т. д.), народное хозяйство страны лишилось и административно-командных рычагов принуждения со стороны партии. При этом рыночных механизмов управления хозяйством создано не было. Руководство страны не смогло выработать четкой стратегии, концепции реформирования. Реформы проводились непоследовательно: не завершив преобразований в экономической сфере, руководство СССР перешло к реформе политической системы.

В июне 1988 г. руководители ряда республик с целью углубления радикальной экономической реформы предложили перейти на республиканский или региональный хозрасчет. Нарастали конфликты между центром и региональными властями. Многие республики отказывались выполнять обязательства по хозяйственным соглашениям, ограничивали вывоз продукции местной промышленности и сельского хозяйства, начали проводить собственную ценовую политику. Это привело к разрыву хозяйственных связей, разрушению единого экономического пространства СССР.

Влияние центра во главе с президентом СССР М. Горбачевым существенно ослабло. Союзное правительство не могло осуществлять комплексный подход к проводимым реформам, противостоять бюрократизму министерств. В третьем квартале 1988 г. начался один из самых разрушительных в истории экономических кризисов.

Существенными причинами неудач экономических реформ периода «перестройки» стали нерешительность и непоследовательность, непрерывные корректировки уже принятых решений в области экономики, промедление в осуществлении преобразований, начало демонтажа прежней вертикали управления экономикой без создания новых механизмов управления.

5. Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Неизмеримый ущерб нанесла республике самая крупная в истории человечества техногенная катастрофа — авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) 26 апреля 1986 г. Под радиоактивное заражение попали многие районы Гомельской и Могилевской, часть Гродненской, Брестской и Минской областей. Высокий уровень радиации наблюдался почти во всех регионах Беларуси, в некоторых районах он был в несколько тысяч раз выше естественного радиационного фона.

Государство постоянно ведет работу по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. На эти цели выделяются огромные суммы: общий объем финансирования с 1990 по 2020 г. составил в эквиваленте более 19 млрд долларов. Из них 9 млрд было израсходовано на социальную защиту населения, около 8 млрд — на социально-экономическое развитие пострадавших регионов.

Беларусь тратит на преодоление последствий аварии на ЧАЭС 3 % годового бюджета. Советом Министров Республики Беларусь предусмотрен ряд важных мероприятий по социальной защите, медицинскому обеспечению, санаторно-курортному лечению и оздоровлению пострадавшего населения. В рамках программы на 2016—2020 гг. на преодоление последствий катастрофы запланированы расходы в 2,51 млрд рублей, из них 1,438 млрд — на социальную защиту, медицинское обслуживание пострадавших.

Вопросы и задания

![]() 1. Выделите положительные стороны и недостатки плановой экономики. Конкретизируйте их примерами из экономического развития БССР.

1. Выделите положительные стороны и недостатки плановой экономики. Конкретизируйте их примерами из экономического развития БССР.

2. Объясните, как командно-административная система влияла на развитие сельского хозяйства.

3. Чем были вызваны проблемы и кризисные явления в агропромышленном комплексе?

4. Охарактеризуйте влияние аварии на Чернобыльской АЭС на социально-экономическое развитие Беларуси.

5. Оцените эффективность мер по преодолению кризисных явлений в экономике.