§ 11–2. Социально-экономическое развитие в условиях научно-технической революции

![]() Какое явление получило название научно-технической революции?

Какое явление получило название научно-технической революции?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси, XIX – начало XXI в., 11 класс |

| Книга: | § 11–2. Социально-экономическое развитие в условиях научно-технической революции |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Воскресенье, 27 Июль 2025, 08:41 |

Оглавление

- 1. НТР в Беларуси. Развитие радиотехнической, радиоэлектронной, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения и металлообработки

- 2. Материально-техническое обеспечение аграрного сектора экономики

- 3. Материальное благосостояние населения

- 4. Экономические реформы и их результаты

- 5. Агропромышленный комплекс

- 6. Проявления стагнации в экономике

- Вопросы и задания

1. НТР в Беларуси. Развитие радиотехнической, радиоэлектронной, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения и металлообработки

Успехи в социально-экономической сфере СССР первого послевоенного десятилетия во многом обеспечило развертывание со второй половины 1950-х гг. научно-технической революции. Сущность НТР заключается в качественном изменении производительных сил на основе преобразования науки в ведущий фактор производства, в непосредственную производительную силу, постепенном переходе от машинного производства к автоматизированному. Базой научно-технического прогресса в СССР стал высокий уровень науки. В конце 1950-х гг. советская наука достигла значительных результатов в ряде фундаментальных и прикладных исследований, в том числе в отрасли полупроводников, электронно-вычислительных машин.

Особенностью научно-технической революции в БССР являлось быстрое увеличение количества научно-исследовательских учреждений и общего числа занятых в сфере науки. Высокие темпы развития машиностроительной, металлообрабатывающей и радиотехнической отраслей промышленности Беларуси активизировали исследования в области физико-математических и технических наук. Предусматривалось развитие этих отраслей промышленности опережающими темпами, так как они обеспечивали технический прогресс всего народного хозяйства.

Большое внимание в республике уделяли радиотехнической, радиоэлектронной отрасли. Так, уже в 1954 г. появился первый белорусский телевизор — «Беларусь», который выпускали на Минском приборостроительном заводе имени Ленина. Во второй половине 1950-х гг. были построены завод автоматических линий и — впервые в СССР — завод электронных вычислительных машин (ЭВМ) в Минске. В годы восьмой пятилетки (1966—1970) начали работать производственно-техническое предприятие «Горизонт», на базе Минского механического завода — Белорусское оптико-механическое объединение, а также крупнейшее предприятие Восточной Европы — научно-производственное объединение «Интеграл» (Минское производственное объединение вычислительной техники) и др.

Большое внимание в республике уделяли радиотехнической, радиоэлектронной отрасли. Так, уже в 1954 г. появился первый белорусский телевизор — «Беларусь», который выпускали на Минском приборостроительном заводе имени Ленина. Во второй половине 1950-х гг. были построены завод автоматических линий и — впервые в СССР — завод электронных вычислительных машин (ЭВМ) в Минске. В годы восьмой пятилетки (1966—1970) начали работать производственно-техническое предприятие «Горизонт», на базе Минского механического завода — Белорусское оптико-механическое объединение, а также крупнейшее предприятие Восточной Европы — научно-производственное объединение «Интеграл» (Минское производственное объединение вычислительной техники) и др.

Одним из важнейших направлений развития экономики стала химическая и нефтехимическая промышленность. Особенно быстро росло производство минеральных удобрений. Открытие больших запасов калийных солей в Солигорском районе позволило развернуть в республике широкомасштабное производство минеральных удобрений. В 1963 г. был введен в строй Солигорский калийный комбинат, а позже и последующие его очереди. В Гродно заработал азотно-туковый завод, в Гомеле — суперфосфатный.

Одним из важнейших направлений развития экономики стала химическая и нефтехимическая промышленность. Особенно быстро росло производство минеральных удобрений. Открытие больших запасов калийных солей в Солигорском районе позволило развернуть в республике широкомасштабное производство минеральных удобрений. В 1963 г. был введен в строй Солигорский калийный комбинат, а позже и последующие его очереди. В Гродно заработал азотно-туковый завод, в Гомеле — суперфосфатный.

Большое значение для экономического развития республики имели ввод в действие в 1963 г. первой очереди Полоцкого нефтеперерабатывающего завода и строительство аналогичного завода в Мозыре. Нефтехимическая промышленность специализировалась на производстве шин, пластических масс и синтетических материалов, главным образом химических волокон. Предприятия нефтехимии возводились также в Светлогорске, Могилеве, Новополоцке, Лиде, Бресте и других городах Беларуси. Нефть, а также природный газ поставлялись по трубопроводам из России, которые через Беларусь шли в страны Европы. Собственная добыча нефти обеспечивала тогда потребности республики примерно на 10 %. В 1965 г. выпуск продукции химической и нефтехимической промышленности в стране увеличился по сравнению с 1950 г. в 27 раз. Удельный вес химической промышленности в производственных фондах всей промышленности Беларуси только за 1959—1965 гг. удвоился.

Следуя установкам высших партийных органов СССР, первоочередное внимание руководители БССР по-прежнему уделяли развитию тяжелой промышленности — машиностроения и металлообработки. Участие БССР в решении поставленной задачи было связано с опережающим развитием машиностроения. Вышли на полную мощность тракторный, автомобильный, мотоциклетный и велосипедный заводы в Минске. Осваивались новые виды продукции: на МАЗе — 6—7-тонные бортовые машины, самосвалы и тягачи, на МТЗ в 1963 г. был запущен в производство новый трактор — МТЗ-50, который не уступал лучшим зарубежным образцам. В 1962 г. начал выпускать продукцию Минский завод холодильников. Наличие квалифицированной рабочей силы и географическое положение Беларуси создавали благоприятные условия для развития производства.

Следуя установкам высших партийных органов СССР, первоочередное внимание руководители БССР по-прежнему уделяли развитию тяжелой промышленности — машиностроения и металлообработки. Участие БССР в решении поставленной задачи было связано с опережающим развитием машиностроения. Вышли на полную мощность тракторный, автомобильный, мотоциклетный и велосипедный заводы в Минске. Осваивались новые виды продукции: на МАЗе — 6—7-тонные бортовые машины, самосвалы и тягачи, на МТЗ в 1963 г. был запущен в производство новый трактор — МТЗ-50, который не уступал лучшим зарубежным образцам. В 1962 г. начал выпускать продукцию Минский завод холодильников. Наличие квалифицированной рабочей силы и географическое положение Беларуси создавали благоприятные условия для развития производства.

В 1956—1965 гг. были введены в эксплуатацию Белорусский автозавод в Жодино, Минский моторный завод. Вошли в строй новые промышленные предприятия: Бобруйский завод автотракторных деталей, минские моторный, электротехнический и часовой заводы, Могилевский металлургический завод. В 1970-е — 1980-е гг. были построены Белорусский шинный комбинат в Бобруйске, Белорусский металлургический завод в Жлобине и другие предприятия.

В 1956—1965 гг. были введены в эксплуатацию Белорусский автозавод в Жодино, Минский моторный завод. Вошли в строй новые промышленные предприятия: Бобруйский завод автотракторных деталей, минские моторный, электротехнический и часовой заводы, Могилевский металлургический завод. В 1970-е — 1980-е гг. были построены Белорусский шинный комбинат в Бобруйске, Белорусский металлургический завод в Жлобине и другие предприятия.

Однако в 1970-е гг. экстенсивные факторы развития хозяйства были практически исчерпаны. Попытки реформирования советской экономики в 1957 и 1965 гг. не принесли ожидаемых результатов, существовавший хозяйственный механизм и производственные отношения отстали от развития производительных сил. Командно-административные методы управления целиком сохранялись. В 1982 г. среднегодовой прирост национального дохода Беларуси уменьшился до рекордно низкого уровня — 3,4 %, хотя это и было выше общесоюзного показателя.

2. Материально-техническое обеспечение аграрного сектора экономики

Важным условием успешной реализации программы продовольственной безопасности являлось укрепление материально-технической базы сельского хозяйства и связанных с ним отраслей на основе дальнейшего развития механизации производства.

В этих условиях повысилась роль сферы материально-технического снабжения как посредника между отраслями агропромышленного комплекса, производящими материально-технические средства, с одной стороны, сельским хозяйством и пищевой промышленностью — с другой. Эта сфера оказывала возрастающее воздействие на формирование и развитие материально-технической базы отраслей, рост производительности труда работников.

С середины 1950-х гг. достижения научно-технической революции затронули сельское хозяйство Беларуси. Улучшались материально-техническое обеспечение аграрного сектора, его энерговооруженность.

С 1960-х гг. в республике широко проводились мелиорационные работы. Земли, которые подверглись мелиорации, давали почти 1/3 всей продукции растениеводства и 40 % кормов. Мелиорация способствовала наращиванию валовой продукции сельского хозяйства.

С целью укрепления материально-технической базы аграрного сектора в 1962 г. в СССР были повышены закупочные цены на мясо — на 35%, на масло — на 25%. Одновременно были снижены цены на грузовые автомобили для села — на 17 %, на тракторы — на 9 %, на запчасти для них и горючее — на 40 %.

Интенсификации сельского хозяйства содействовала и химизация — более широкое использование минеральных удобрений, известкование кислых почв. Это способствовало повышению урожайности сельскохозяйственных культур, хотя в известной степени вызывало и новые экологические проблемы, связанные с загрязнением почв, рек и водоемов.

В период 1966—1970 гг. в республике шло интенсивное строительство крупных откормочных комплексов в животноводстве. Все это способствовало повышению производительности сельского хозяйства. В результате быстрого внедрения в аграрный сектор республики достижений НТП, интенсивных технологий, углубления специализации, развития кооперации и интеграции отрасль начала развиваться довольно эффективно.

Однако рост производственных затрат, не восполняемый закупочными ценами и другими источниками, привел к концу 1980-х гг. к ухудшению экономического положения в колхозах и совхозах БССР, стал одной из важнейших причин снижения темпов производства сельскохозяйственной продукции.

Попытки решить проблемы сельского хозяйства только путем увеличения материально-технического обеспечения не принесли ожидаемых результатов. Темпы роста агропромышленного сектора замедлились. Произошло отступление от принятых решений как в осуществлении экономических мероприятий, так и в планировании сельскохозяйственного производства, руководстве им. Несмотря на определенные успехи, достигнутые за 1970—1985 гг., образовалась устойчивая тенденция к снижению темпов роста по всем экономическим показателям.

3. Материальное благосостояние населения

С середины 1950-х гг. в БССР, как и во всем Советском Союзе, происходил существенный рост материального и культурного уровня широких слоев населения. Была значительно увеличена доля национального дохода, выделяемая на социальные потребности общества.

В этот период имело место повышение реальных доходов как городского, так и сельского населения. Они характеризуют количество приобретаемых населением материальных благ и услуг с учетом изменения розничных цен и расходов на выплату налогов и других обязательных платежей. К концу 1950-х гг. по сравнению с 1950 г. реальные доходы рабочих и служащих выросли на 60 %, колхозников — на 90 %. Реальные доходы населения — обобщающий показатель уровня жизни народа.

В 1965 г. минимальная зарплата составила 45—50 рублей, а в 1968 г. — 60 рублей в месяц. Важное значение имели расширение льгот инвалидам, участникам Великой Отечественной войны. Развивались такие формы социальной поддержки населения как помощь многодетным и одиноким матерям, содержание на средства государства престарелых. Был принят закон о пенсиях, установивший один из самых низких в мире возрастной ценз. Увеличились размеры пенсий и расширился круг пенсионеров. С 1964 г. впервые устанавливались государственные пенсии по старости и инвалидности колхозникам. С 1966 г. вводилась гарантированная оплата труда колхозников.

Существенную роль играли общественные фонды потребления — части фонда потребления, используемые для удовлетворения потребностей населения сверх фонда оплаты по труду, то есть бесплатно или на льготных условиях. Из них выплачивались пенсии, пособия, стипендии, производилась оплата путевок в санатории, пионерские лагеря, за содержание детских дошкольных учреждений, финансировалось образование и так далее. В 1967 г. выплаты из этих фондов населению Беларуси по сравнению с 1958 г. удвоились.

В конце 50-х — 60-е гг. ХХ в. в СССР и союзных республиках высокими темпами развертывалось массовое жилищное строительство. За 1959—1965 гг. в республике было построено 15,6 млн м2 жилой площади — в 2,2 раза больше, чем за предшествующие семь лет. Кроме того, за этот период в сельской местности было построено 145,4 тыс. домов.

В конце 50-х — 60-е гг. ХХ в. в СССР и союзных республиках высокими темпами развертывалось массовое жилищное строительство. За 1959—1965 гг. в республике было построено 15,6 млн м2 жилой площади — в 2,2 раза больше, чем за предшествующие семь лет. Кроме того, за этот период в сельской местности было построено 145,4 тыс. домов.

Важным показателем роста материального благосостояния населения БССР стало развитие в 50—60-е гг. ХХ в. сферы обслуживания, которая включала в себя торговлю, общественное питание, бытовые услуги, жилищно-коммунальное хозяйство, а также охрану здоровья, туризм, спорт, образование и т. д. Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли республики только за 1951—1958 гг. увеличился более чем в два раза. Больше внимания стало уделяться строительству и оборудованию предприятий торговли и общественного питания. В 1959—1965 гг. на эти цели в Беларуси было израсходовано столько, сколько за предыдущие 15 лет.

Рост реальных доходов населения привел к так называемой «потребительской революции». В повседневной жизни более широко стала использоваться бытовая техника: пылесосы, стиральные машины, кухонные комбайны, электро- и газовые плиты, холодильники. В пользовании населения находилось значительное количество автомобилей.

Рост реальных доходов населения привел к так называемой «потребительской революции». В повседневной жизни более широко стала использоваться бытовая техника: пылесосы, стиральные машины, кухонные комбайны, электро- и газовые плиты, холодильники. В пользовании населения находилось значительное количество автомобилей.

Неотъемлемой частью быта становились модная одежда и обувь. Появление новых видов синтетических материалов позволило освоить производство одежды и белья из капрона, нейлона, искусственного меха. Однако отечественная легкая промышленность не могла удовлетворить возрастающие потребности населения в связи с невысоким качеством продукции.

В 1970-е — первой половине 1980-х гг. особым спросом пользовались импортные вещи, однако их не хватало для полного удовлетворения потребительского спроса. Некоторые товары народного потребления (мебель, хрусталь, ковры, посуда, бытовая техника) мгновенно исчезали с прилавков магазинов, в то время как склады были завалены неходовыми товарами.

В 70-е — первой половине 80-х гг. ХХ в. советским руководством принимались определенные меры по решению социальных задач. Были установлены новые ставки и оклады на производстве. Среднемесячная зарплата рабочих и служащих БССР выросла на 63 % и составила 173 рубля в месяц, оплата труда колхозников — 154 рубля в месяц (по СССР соответственно 190 и 153 рубля).

Несколько улучшилось обеспечение населения за счет общественных фондов потребления. Рост денежных доходов граждан способствовал росту их покупательской способности. Однако инфляционные процессы, проявившиеся в тот период, вели к повышению розничных цен не только на «престижные» товары (хрусталь, ювелирные изделия, ковры и др.), но и на продукты питания. Обострились многие социальные проблемы: жилищная, охраны здоровья, экологическая и др.

4. Экономические реформы и их результаты

Курс на демократизацию общества, провозглашенный в середине 1950-х гг., потребовал серьезного пересмотра экономической политики, изменения жестко централизованной структуры управления промышленностью, аграрным сектором.

Перемены касались в первую очередь подъема сельского хозяйства с целью обеспечения населения продовольствием, а легкой промышленности — сырьем. Для этого началась разработка новой аграрной политики, основы которой были утверждены КПСС в 1953 г. Для усиления материальной заинтересованности колхозников и рабочих были повышены закупочные цены на сельхозпродукцию, значительно снижены нормы обязательных поставок с личного подсобного хозяйства, наполовину уменьшен денежный налог, взимаемый с каждого колхозного двора. Изменилось социальное и правовое положение колхозников.

Принятые советским руководством меры по развитию аграрного сектора в целом способствовали укреплению экономики колхозов и совхозов, росту производства сельхозпродукции. Новые подходы к развитию аграрного производства стали давать первые положительные результаты. Уже в 1954 г. был перевыполнен план развития животноводства республики, а в 1955 г. колхозы досрочно выполнили план хлебозаготовок. Однако сельское хозяйство значительно отставало в своем развитии от промышленности.

Одной из наиболее значительных хозяйственных реформ послевоенного периода стала попытка перехода от отраслевого к территориальному принципу управления промышленностью. В мае 1957 г. были образованы Советы народного хозяйства (совнархозы), заменившие собой часть министерств. Таким образом, при сохранении единой плановой политики в развитии народного хозяйства управление промышленностью от центра было частично передано союзным республикам.

В БССР существовал один совнархоз. Эта реформа значительно расширила самостоятельность и инициативу республики и содействовала развитию промышленности и строительства. Совету народного хозяйства БССР было передано свыше 50 предприятий. Местная промышленность получила стимул для развития, но научно-исследовательские и проектно-конструкторские учреждения оказались подчинены разным совнархозам. Это усложнило проведение единой научно-технической политики и внедрение новой техники.

На первом этапе реформа дала импульс развитию экономики — выросли темпы роста национального дохода, были сэкономлены значительные средства за счет уменьшения бюрократического аппарата. Однако в силу ограниченности принимаемых мер определяющей тенденцией стало восстановление прежней системы управления.

С начала 1960-х гг. экономическая ситуация начала ухудшаться: снизились производительность труда, рентабельность предприятий, доходы населения; уменьшился прирост розничного товарооборота.

В 1965 г. председатель Совета Министров А. Н. Косыгин инициировал хозяйственную реформу. Была изменена система заготовок сельхозпродукции — введен пятилетний план для каждого колхоза, совхоза, района, области, республики; в 1,5—2 раза были повышены закупочные цены; за сданную сверх плана продукцию вводилась 50%-ная надбавка к цене; были сняты ограничения на содержание скота в личных подсобных хозяйствах; увеличены поставки техники; введены пенсии и гарантированный уровень зарплат для колхозников.

Реформа первоначально дала положительные результаты. Повышалась культура земледелия, снизилась острота продовольственного вопроса. Улучшилась механизация производственных процессов в аграрном секторе. Все это способствовало определенному повышению эффективности сельского хозяйства.

Была проведена реформа управления промышленным производством, часто называемая «косыгинской», в ходе которой наряду с административными методами предполагалось задействовать экономические рычаги. В промышленности были ликвидированы совнархозы и восстановлены министерства по отраслям, вводился хозрасчет. За счет отчислений от прибыли предприятия могли создавать денежные фонды для развития производства, социальной сферы, жилищного строительства и материального поощрения. В 1968—1969 гг. в республике начался массовый перевод промышленных предприятий на новую систему. К концу 1970 г. на хозяйственный расчет в БССР было переведено 1559 предприятий, или 83 % от их общего числа.

Таким образом, решения мартовского и сентябрьского пленумов ЦК КПСС 1965 г. положили начало крупномасштабной экономической реформе, которая была направлена на усиление экономических методов управления народным хозяйством.

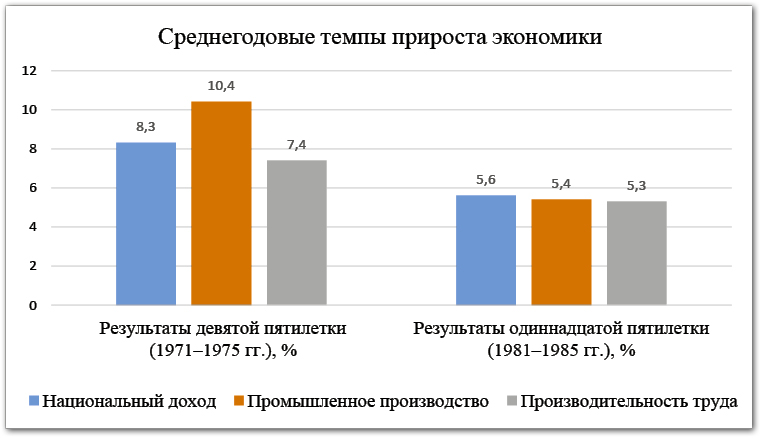

На первом этапе экономическая реформа оказалась эффективной. Восьмая пятилетка (1965—1970) по большинству показателей была выполнена. Валовая продукция промышленности БССР выросла на 79 % при плане 70 %. Опережающими темпами развивались отрасли, определявшие технический прогресс: химическая, особенно производство удобрений и искусственных волокон, приборостроение и электроника. В аграрном секторе республики были построены крупные животноводческие комплексы. Выросла производительность сельского хозяйства.

Но экономическая реформа не имела продолжения и дальнейших преобразований, и в начале 1970-х гг. она была фактически свернута.

Весной 1973 г. в хозяйственной жизни СССР наметился очередной этап преобразований в системе управления промышленным потенциалом страны, который иногда называют «второй косыгинской реформой». Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 марта 1973 г. «О некоторых мероприятиях по дальнейшему совершенствованию управления промышленностью» предусматривалось улучшение организации управления путем укрупнения предприятий, создания производственных объединений (комбинатов), устранения многоступенчатости в управлении отраслями и перехода на двух- и трехзвенную структуры управления путем создания всесоюзных промышленных и производственных объединений. Теперь основной формой организации промышленности стало объединение — производственное, промышленное или научно-производственное.

Вместе с тем сохранившаяся административная система управления вступала во все большее противоречие с развитием производительных сил, с требованиями научно-технической революции. Начиная с 1970-х гг. экстенсивный путь развития экономики за счет прироста ресурсов стал все более затруднительным.

В конце 1970-х гг. советское руководство под давлением все более ухудшающейся ситуации в экономике вынуждено было вновь вернуться к идее хозяйственной реформы, которую называют «третьей косыгинской реформой». Началом очередного этапа реформы следует считать выход постановления ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствовании хозяйственного механизма, задачах партийных и государственных органов», а также совместного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы».

В целом в этих постановлениях воспроизводились основные положения хозяйственной реформы 1965 г., касавшиеся принципов хозрасчета, однако содержали новую идею всеобщей стандартизации и унификации управления предприятиями путем приведения всей производственной, финансовой и коммерческой деятельности в систему со строго определенными нормативами и правилами. Предусматривалось усиление как хозрасчетных отношений, так и их антипода — директивного планирования.

После прихода к власти нового советского лидера Ю. В. Андропова (1983—1984) было решено провести широкомасштабный эксперимент. Для этого были выделены некоторые отрасли и крупные предприятия в ряде республик СССР. На них вводилась зависимость зарплаты от прибыли, причем предприятия сами могли устанавливать цены и разрабатывать образцы продукции. Это был расширенный вариант хозрасчета. Начались открытая экономическая дискуссия, разработка плана преобразований. Предусматривалось «повышение роли трудовых коллективов в управлении предприятиями, учреждениями, организациями», другими словами — их самостоятельности. Настоятельно говорили о привязке производительности и результатов труда к заработной плате и другим формам материального поощрения. Предполагалось расширение и увеличение количества личных приусадебных хозяйств, подсобных хозяйств при предприятиях.

Андропов считал, что необходимо обеспечить ускорение социально-экономического развития СССР преимущественно путем наведения дисциплины на каждом рабочем месте, борьбы с коррупцией. Были ужесточены меры трудовой дисциплины с целью выявить прогульщиков и тунеядцев. Началась борьба со спекуляцией и нетрудовыми источниками дохода. Ужесточились меры борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в торговле. Андропов настаивал на наращивании производства отечественной продукции и ограничении импорта.

5. Агропромышленный комплекс

Кризисное состояние сельского хозяйства в начале 1980-х гг. было признано руководством советского государства. Было принято решение о необходимости реализации комплекса мер по преодолению негативных тенденций в его развитии. В 1982 г. было принято решение разработать Продовольственную программу СССР на период до 1990 г., которая должна была определить новую стратегию партии в области сельского хозяйства.

Программа предполагала переход на более интенсивные методы ведения хозяйства (механизация, химизация, рост оплаты труда в колхозах и т. д.), а также совершенствование индустрии хранения, переработки и доставки уже полученных продуктов из-за технологической отсталости и банальной нехватки тех же овощехранилищ и элеваторов в СССР.

В декабре 1982 г. была утверждена Продовольственная программа БССР на период до 1990 г. Она предусматривала достижение в максимально короткий срок устойчивого обеспечения населения всеми видами продовольственной продукции и коренное изменение структуры питания советских людей. Эта задача решалась путем создания агропромышленного комплекса (АПК).

Обычно принято выделять три сферы АПК:

- отрасли, выпускающие средства производства (сельскохозяйственное машиностроение, производство удобрений, пестицидов, комбикормов, строительство и др.);

- производство продуктов растениеводства и животноводства в колхозах, совхозах, на межхозяйственных предприятиях, в личных подсобных хозяйствах, а также в подсобных хозяйствах предприятий, различных товариществах;

- переработка продукции соответствующими отраслями индустрии (пищевой, мясо-молочной и др.).

В АПК также входят транспорт и торговля (государственная и кооперативная), снабжение и сбыт, дорожная и заготовительная сеть. Это иногда называют производственной инфраструктурой.

Сельское хозяйство было и остается центральным, или основным, звеном агропромышленного комплекса. Только в этом звене, то есть на сельскохозяйственных предприятиях, создается первичная продукция, в других же звеньях агропромышленного комплекса она лишь трансформируется: перерабатывается, перевозится, хранится, расфасовывается и реализуется.

В 1985 г. на территории Беларуси был создан региональный АПК — «Белагропром». Его задачей было объединение в единую структуру отраслей народного хозяйства. Агропромышленный комплекс Беларуси включал сельское хозяйство (растениеводство и животноводство), перерабатывающую промышленность (пищевая, мукомольно-крупяная, комбикормовая, первичная обработка льна), обслуживающую сферу (производственно-техническое, мелиоративное, землеустроительное, научное, агрохимическое, ветеринарное, строительное, торговое и другие виды обслуживания). Приоритетами в развитии АПК Беларуси являлись животноводческий, льняной, зерновой, свеклосахарный и маслорастительный комплексы.

6. Проявления стагнации в экономике

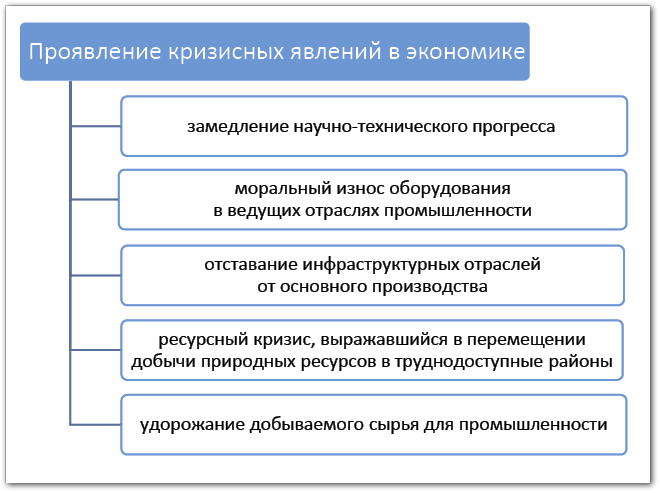

С середины 1970-х гг. все ярче стали проявляться симптомы кризисных явлений в экономике, которые дали повод характеризовать 70-е — первую половину 80-х гг. ХХ в. как период «застоя».

В экономике Беларуси, как и в целом в СССР, во второй половине 1970-х — начале 1980-х гг. начал проявляться механизм торможения социально-экономического развития.

Снижение темпов роста национального дохода, продукции промышленности и производительности труда свидетельствовало о том, что в экономике СССР, в том числе и БССР, стали нарастать кризисные явления.

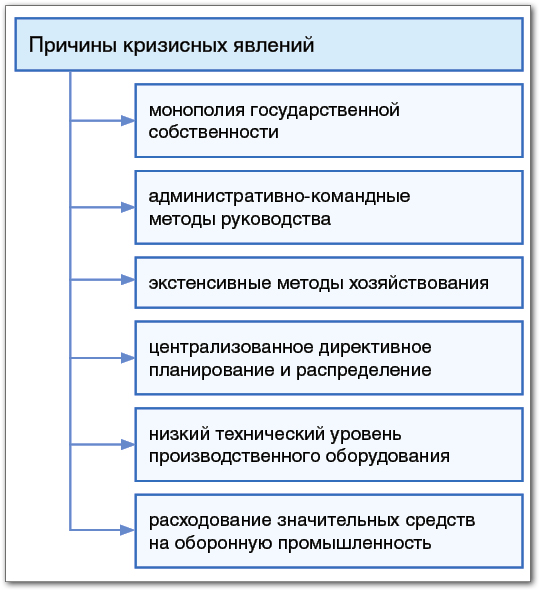

Объективной причиной утраты советской экономикой динамизма был мировой энергетический кризис, который привел к снижению цен на энергоресурсы (нефть, газ) и уменьшению валютных поступлений от их продажи. Сказывалась также гонка вооружений, в которую был втянут Советский Союз в годы холодной войны.

Развитие страны сдерживали медленное внедрение достижений научно-технической революции в производство и, как следствие, сохранение экстенсивных методов хозяйствования, отсутствие материального стимулирования производства (например, уравнительная оплата труда) и др. Субъективной причиной являлось стремление советского руководства сохранять неизменной существующую политическую систему, основанную на жесткой централизации, всевластии одной марксистско-ленинской идеологии и коммунистической партии, утверждавшей, что только общественная собственность на средства производства способна обеспечить процветание народа, страны. В конечном счете командно-административная система управления, которая является эффективной в кризисных условиях, вступала во все большее противоречие с потребностями общественного развития.

Вопросы и задания

![]() 1. Какие новые отрасли промышленности появились в условиях НТР?

1. Какие новые отрасли промышленности появились в условиях НТР?

2. В чем состояли ее особенности в условиях плановой экономики?

3. В чем заключалась диспропорция в структуре народного хозяйства БССР? Чем было вызвано ее появление? Какие последствия она могла иметь для будущего экономического развития?

4. Объясните, как изменилось индустриальное развитие БССР во второй половине ХХ в. по сравнению с довоенным периодом.

5. Выделите причины, которые обусловливали необходимость экономических реформ на протяжении 1950-х — начала 1980-х гг. Сделайте вывод об эффективности реформ.