§ 11–1. Восстановление народного хозяйства в первое послевоенное десятилетие

![]() Каковы были особенности и итоги проведения индустриализации в БССР?

Каковы были особенности и итоги проведения индустриализации в БССР?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси, XIX – начало XXI в., 11 класс |

| Книга: | § 11–1. Восстановление народного хозяйства в первое послевоенное десятилетие |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Воскресенье, 27 Июль 2025, 14:16 |

Оглавление

- 1. Потери и разрушения, нанесенные экономике и социальной сфере Беларуси в годы Великой Отечественной войны

- 2. Восстановительные работы в промышленности

- 3. Особенности и трудности в восстановлении и развитии сельского хозяйства

- 4. Коллективизация в западных областях Беларуси

- 5. Материальное положение народа в послевоенные годы

- Вопросы и задания

1. Потери и разрушения, нанесенные экономике и социальной сфере Беларуси в годы Великой Отечественной войны

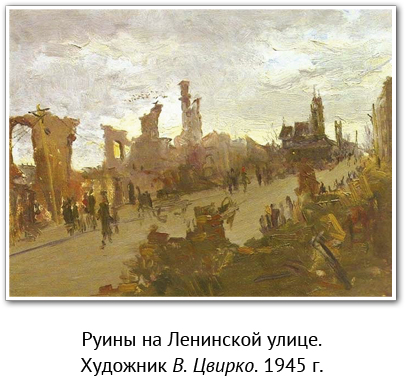

За период боевых действий и немецко-фашистской оккупации народно-хозяйственный потенциал БССР понес огромный материальный ущерб, что привело ее экономику к упадку и полному разрушению.

За период боевых действий и немецко-фашистской оккупации народно-хозяйственный потенциал БССР понес огромный материальный ущерб, что привело ее экономику к упадку и полному разрушению.

Беларусь понесла огромные людские и материальные потери. В годы оккупации, которая длилась 1101 день, на территории республики функционировало более 200 лагерей смерти, из них 14 детских. Около 380 тыс. юношей и девушек оккупанты вывезли на каторжные работы в Германию, из них многие погибли от непосильного труда.

Было уничтожено более половины национального богатства БССР. По уровню хозяйственного развития Беларусь была отброшена к

Общие потери промышленности БССР составили 6225 млн рублей (в ценах 1941 г.). Оккупанты сожгли и разрушили 100 465 промышленных производственных зданий. Было уничтожено или вывезено в Германию 10 338 промышленных предприятий, включая все крупные электростанции (85 % предприятий).

В сельском хозяйстве захватчики разграбили и разорили 10 тыс. колхозов, 92 совхоза, 316 машинно-тракторных станций, 1200 тыс. сельских зданий, в том числе 421 тыс. жилых домов колхозников. На 40 % сократились посевные площади, поголовье крупного рогатого скота — приблизительно на 2/3, лошадей — на 61%, свиней — на 89 %, овец и коз — на 78 %. Техническая и энергетическая база белорусского села была полностью разрушена.

Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков установила, что имущественный ущерб сельскому хозяйству составил 22 471,9 млн руб.

Согласно данным Чрезвычайной государственной комиссии, с 1941 по 1944 г. было уничтожено 10 музеев, ущерб составил 163,4 млн руб. Кроме того, было разграблено еще 8 белорусских музеев. В страны Центральной и Западной Европы были вывезены многие произведения белорусского, русского и западноевропейского искусства. Это хранившиеся в Государственной картинной галерее БССР около 1700 произведений живописи и икон, более 50 скульптур, а также многочисленные рисунки, гравюры, музыкальные инструменты, мебельные изделия. Среди них творения знаменитых мастеров: И. Айвазовского, К. Брюллова, М. Врубеля, И. Левитана, И. Репина, В. Сурикова, а также Микеланджело, К. Растрелли и др. Только небольшая часть похищенного была возвращена Беларуси.

2. Восстановительные работы в промышленности

Для скорейшего возрождения БССР было необходимо в краткие сроки ликвидировать разрушительные последствия войны, восстановить экономику и обеспечить ее развитие, привлечь значительные ресурсы для нормализации жизни населения. Первые восстановительные работы в республике развернулись с освобождением восточных районов Беларуси в сентябре

С освобождением в июле

С освобождением в июле

К завершению войны помощь Беларуси со стороны союзных республик существенно выросла. В 1944 — первой половине 1945 г. БССР получила 37 металлообрабатывающих заводов, оборудование для автомобильного, велосипедного и инструментального заводов в Минске, стеклозаводов в Витебске, Гомеле и Минске, для Могилевской фабрики искусственного волокна, Оршанского льнокомбината и др.

Немалую роль в проведении восстановительных работ сыграла помощь союзных республик. В БССР направлялись промышленное оборудование, строительные материалы, нефтепродукты, одежда, обувь и другие товары. Тысячи специалистов народного хозяйства прибыли из Украины, России, Молдавии и других советских республик, чтобы оказать помощь белорусскому народу. В свою очередь тысячи юношей и девушек из Беларуси ехали на лесозаготовки, строительство, восстанавливать рудники и шахты.

Медленнее возрождалась пищевая промышленность. К концу 1945 г. в БССР работало 118 предприятий этой отрасли, которые давали 18 % валовой продукции довоенного уровня.

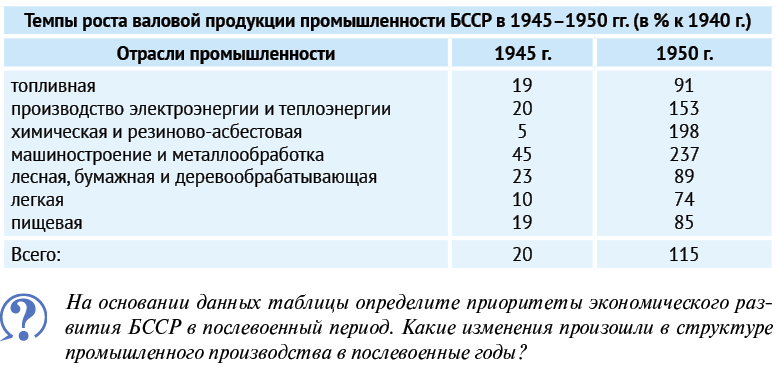

Характерной чертой первой послевоенной пятилетки (1946—1950) было не только восстановление разрушенной экономики, но и опережающий рост тяжелой промышленности — машиностроения, металлообработки, электроэнергетики, топливной промышленности, производства строительных материалов. Развитие тяжелой промышленности в БССР обеспечивалось преимущественно за счет средств бюджета СССР. В республике появился ряд новых отраслей промышленности: автомобильная, тракторная, дорожных машин и строительных механизмов. Уже в 1946 г. в сравнении с предыдущим годом объем промышленной продукции вырос в 1,5 раза, повысилась производительность труда.

Постепенно восстанавливалась топливно-энергетическая база. В 1948 г. добыча торфа составляла 116,6 % от уровня 1940 г. К началу 1949 г. общая мощность электростанций республики достигла 116,3 % от довоенного уровня. Менялась структура промышленного производства, снижался удельный вес легкой, пищевой, лесной, деревообрабатывающей отраслей при увеличении удельного веса электроэнергетики, машиностроения, металлообработки.

В итоге за период восстановления народного хозяйства значительно изменилась структура промышленного производства. Снизился удельный вес преобладавших до войны отраслей — легкой, пищевой, деревообрабатывающей — и увеличилась доля электроэнергетики, машиностроения и металлообработки.

С целью совершенствования территориальной структуры промышленного производства более высокими темпами шло экономическое развитие западных областей БССР, где объем валовой продукции в 1950 г. увеличился в сравнении с 1940 г. почти вдвое. Медленно восстанавливалось производство товаров народного потребления. Легкая промышленность в 1950 г. в сравнении с довоенным уровнем выпустила хлопчатобумажных тканей только 17,7 %, мясоперерабатывающая промышленность дала лишь 65 % продукции в сравнении с 1940 г., хлебобулочная отрасль — 57,3 %.

Итогом восстановления экономики республики за годы первой послевоенной пятилетки стало следующее: в первом квартале

3. Особенности и трудности в восстановлении и развитии сельского хозяйства

В наиболее тяжелом положении после войны оказалось сельское хозяйство, материальная база которого была практически уничтожена. В производственной деятельности участвовало менее половины довоенного количества колхозников, в основном женщины. Не хватало семян, минеральных удобрений, инвентаря и машин. Слабо развивалось животноводство. Последствия войны, отсутствие материальной заинтересованности обусловили низкие темпы возрождения аграрного производства.

На состоянии аграрного сектора неблагоприятно отразилась засуха

Основным источником существования крестьян было личное хозяйство, продукция которого облагалась налогом в форме обязательных поставок государству или в денежной форме. Большинство колхозов и совхозов были нерентабельными и убыточными, несли большие расходы на производственные нужды. Плановые государственные поставки сельскохозяйственной продукции осуществлялись по фиксированным ценам, поэтому колхозы были вынуждены продавать продукцию ниже себестоимости.

Тяжелым было положение сельского населения. В 1946 г. только в 10 % колхозов крестьяне получали минимум продуктов на заработанные трудодни, в остальных — ничего. Но и к 1950 г. в среднем на один трудодень выдавалось продуктов меньше, чем до войны.

Тяжелым было положение сельского населения. В 1946 г. только в 10 % колхозов крестьяне получали минимум продуктов на заработанные трудодни, в остальных — ничего. Но и к 1950 г. в среднем на один трудодень выдавалось продуктов меньше, чем до войны.

Во многих колхозах неэффективно работала техника, отсутствовала материальная заинтересованность колхозников в результатах своего труда. В республике было много экономически слабых колхозов, которые получали низкие урожаи, допускали падеж скота, имели низкооплачиваемый трудодень. В значительной степени это было обусловлено как последствиями войны, так и методами хозяйствования.

Пятилетний план восстановления и развития белорусского сельского хозяйства ставил задачу полностью восстановить довоенные посевные площади, поголовье скота и обеспечить дальнейшее развитие земледелия и животноводства. План также предусматривал превышение довоенного уровня сельскохозяйственного производства, но это оказалось нереальным и не было выполнено.

В конечном итоге восстановление сельского хозяйства в первые послевоенные годы осуществлялось довольно медленно. Финансовые средства из сельского хозяйства направлялись преимущественно в промышленность. Фактически отсутствовала самостоятельность колхозов и совхозов. Ущемлялись социальные права крестьян, которые не имели паспортов и фактически принудительно прикреплялись к земле.

4. Коллективизация в западных областях Беларуси

Послевоенное восстановление сельского хозяйства в западных областях Беларуси имело свои особенности. В 1949—1951 гг. в западных районах Беларуси была проведена принудительная коллективизация крестьянских хозяйств. Создание первых колхозов началось здесь еще до начала Великой Отечественной войны, после воссоединения западных областей Беларуси с БССР. Однако начавшуюся коллективизацию приостановила война с Германией.

После войны колхозы в западных районах БССР в основном перестали существовать и восстанавливались медленно, для сельской местности были характерны единоличные крестьянские хозяйства. В первые послевоенные годы советская власть в западных регионах БССР была еще недостаточно сильной и не могла принудительно и быстро вовлечь все крестьянство в колхозы. До конца 1946 г. было восстановлено и организовано всего 133 колхоза (0,56 % всех крестьянских хозяйств). До 1949 г. создание коллективных хозяйств велось преимущественно путем агитации на добровольной основе. Результаты такой работы оказались весьма незначительны.

Массовая коллективизация западных областей БССР началась после того, как ХІХ съезд КП(б)Б (10—12 февраля 1949 г.) принял постановление о необходимости сплошной коллективизации страны и завершения колхозного строительства в западных областях БССР.

В результате если в начале 1949 г. коллективизацией было охвачено 6,8 % крестьянских хозяйств, то в конце — 39,3 %. В январе 1950 г. для укрепления колхозов при МТС были созданы политотделы по опыту 1933 г., которые «осуществляли линию партии» в западных районах. К концу 1950 г. было организовано 6054 колхоза, которые объединяли 85 % посевных площадей.

Фактически за два года в колхозы вступило большинство крестьян этого региона.

Одновременно проводилось выселение из хуторов, что вместе с изменением традиционных форм хозяйствования нанесло удар по сельскому хозяйству западных областей. В сентябре 1951 г. Совет Министров БССР принял постановление «О выселении кулаков из БССР». В ходе его выполнения административными и карательными органами только в 1952 г. за пределы республики была выселена 4431 кулацкая семья.

В ходе ускоренной коллективизации в западных районах Беларуси к ноябрю 1951 г. было объединено уже 89,7 % единоличных хозяйств, а до конца 1952 г. 95 % хозяйств вошли в колхозы. Таких результатов партийно-советское руководство БССР достигло за счет игнорирования принципа добровольности, активного использования методов принуждения и «раскулачивания», жертвами которого стала даже часть середняков.

5. Материальное положение народа в послевоенные годы

В первые послевоенные годы материальное положение населения Беларуси было крайне тяжелым. До конца 1947 г. в республике, как и во всем СССР, сохранялась система нормированного распределения важнейших продовольственных и промышленных товаров. Несмотря на это, дефицит в обеспечении хлебом и другими продуктами питания сохранялся. Определенная часть продуктов свыше нормированного распределения население покупало на колхозных рынках, где цены были значительно выше. Однако эти возможности были ограниченны, спрос значительно превышал предложение.

В 1945 г. была введена коммерческая торговля продуктами питания, а затем и промышленными товарами. Цены на коммерческие товары были в несколько раз выше, чем на те, которые отпускались по карточкам. Существенным ресурсом получения продовольствия рабочими и служащими в то время были подсобные хозяйства. Предприятиям и учреждениям под коллективные и индивидуальные огороды государством отводились свободные земли городов, поселков, ближайших колхозов и совхозов.

В декабре 1947 г. в стране была отменена карточная система и осуществлен переход к продаже товаров через торговую сеть по единым государственным ценам. В результате новый уровень цен, который сложился после отмены карточек, оказался в три раза выше довоенного.

Одновременно с отменой карточной системы была проведена денежная реформа. Ее целями были стабилизация денежного обращения, повышение покупательной способности советского рубля, ликвидация фальшивых денежных знаков. Замена старых денег на новые производилась в расчете 10:1. Вклады в сберкассах обменивались дифференцированно в зависимости от их суммы. Реформа оздоровила денежную систему, имела положительный эффект для всей экономики, однако часть населения в процессе обмена понесла определенные потери.

Отмена карточной системы и денежная реформа содействовали повышению покупательной способности населения. Характерным было то, что рост реальных доходов жителей БССР происходил как за счет повышения заработной платы, так и за счет снижения цен. Однако реальная заработная плата так и не достигла довоенного уровня. Несмотря на неоднократное снижение, цены по-прежнему были значительно выше довоенных.

Одной из самых острых проблем была жилищная, поэтому в послевоенные годы в республике развернулось жилищное строительство. Однако к 1950 г. жилищный фонд удалось восстановить только на 74,5 %, и потребности населения в жилье были еще далеко не обеспечены. В Минске, например, 20 % жилой площади приходилось на бараки, 14 % — на общежития. Квартиры в жилых домах заселялись покомнатно. Некоторые семьи продолжали жить в землянках.

В эти годы строилось больше одноэтажных домов, временного жилья барачного типа без коммунальных удобств. В 1950 г. из более чем 60 городов республики водопровод имели 15, канализацию — 4 (Минск, Могилев, Брест, Гродно). В начале 1950-х гг. абсолютное большинство жилых домов сельчан не имели электричества.

В эти годы строилось больше одноэтажных домов, временного жилья барачного типа без коммунальных удобств. В 1950 г. из более чем 60 городов республики водопровод имели 15, канализацию — 4 (Минск, Могилев, Брест, Гродно). В начале 1950-х гг. абсолютное большинство жилых домов сельчан не имели электричества.

Налаживалась, хотя и недостаточно активно, работа предприятий, которые выпускали товары народного потребления и продукцию пищевой промышленности. И все же перебои существовали долгое время, особенно в обеспечении городского населения. Многие горожане нуждались в продуктах питания, одежде, обуви.

Правительством принимались меры по первоочередному обеспечению и помощи семьям погибших воинов и партизан, инвалидам войны, многодетным и одиноким матерям, сиротам. Улучшалось пенсионное обеспечение. Происходило снижение розничных цен.

Определенную поддержку населению республики оказывало международное сообщество. На протяжении 1945—1947 гг. Беларусь получала продукты питания, одежду, обувь, медицинское оборудование, лекарства и др. по линии Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций (ЮНРРА).

Возрождалась также система медицинского обслуживания населения. Однако полностью восстановить основные фонды системы здравоохранения в первое послевоенное десятилетие не удалось. Даже в середине 1950-х гг. БССР отставала от многих союзных республик по количеству врачей, больничных мест, оборудованию медицинских учреждений. В экономике СССР сформировался остаточный принцип финансирования социальных потребностей, то есть на социальные нужды населения выделялись лишь те средства, которые оставались после производственных затрат.

Вопросы и задания

![]() 1. Оцените потери и разрушения, нанесенные экономике и социальной сфере Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

1. Оцените потери и разрушения, нанесенные экономике и социальной сфере Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

2. Составьте схему (ментальную карту) «Особенности и трудности в восстановлении и развитии сельского хозяйства».

3. Выделите особенности коллективизации в западных областях Беларуси.

4. Охарактеризуйте материальное положение народа в послевоенные годы.