§ 10–1. От политики «военного коммунизма» к новой экономической политике

![]() 1. Какими были основные итоги промышленного развития Беларуси в начале ХХ в.?

1. Какими были основные итоги промышленного развития Беларуси в начале ХХ в.?

2. Какие общественно-политические события, происходившие в Беларуси в 1918—1921 гг., обусловили особенности социально-экономического развития в этот период?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси, XIX – начало XXI в., 11 класс |

| Книга: | § 10–1. От политики «военного коммунизма» к новой экономической политике |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Среда, 30 Июль 2025, 11:52 |

Оглавление

- 1. Социально-экономическое положение Беларуси в 1917–1920 гг.

- 2. Политика «военного коммунизма», ее сущность. Кризис политики «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике

- 3. Сущность и содержание новой экономической политики, ее противоречия

- 4. Итоги восстановления народного хозяйства Советской Беларуси

- Вопросы и задания

1. Социально-экономическое положение Беларуси в 1917–1920 гг.

После Октябрьской революции 1917 г. важнейшей задачей советской власти стала организация хозяйственной жизни. На территории Беларуси под руководством советских и партийных органов осуществлялись радикальные экономические преобразования: национализировались банки и промышленность, вводился восьмичасовой рабочий день, конфисковались помещичьи и церковные земли, а также создавались первые коллективные хозяйства крестьян. Кроме того, расширялась сеть школьных учреждений, вводилось бесплатное образование, разворачивалась работа по ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Перед новым руководством встали непростые вопросы организации хозяйственной жизни, решение которых осложнялось тем, что значительная часть территории была оккупирована германскими войсками.

В конце 1917 г. в Беларуси начали вводить рабочий контроль, который в 1918 г. действовал на 126 предприятиях, что составляло около 2/3 работающих фабрик и заводов. В конце 1917 г. был установлен контроль над финансами: шла национализация всех частных банков, на базе Госбанка был создан Народный банк, отделения которого были учреждены также в ряде городов Беларуси.

Важное место в первых социалистических преобразованиях занимала национализация капиталистической собственности. Однако на белорусских землях этому процессу препятствовала сначала германская, а затем польская оккупация. В конце 1920 г. на государственных предприятиях работало 80,1 % рабочих, на кооперативных — 0,9 %, на частных — 19 %.

В ноябре — декабре 1917 г. на белорусских землях началась реализация Декрета о земле, здесь, как и по всей стране, стали создаваться первые коллективные хозяйства — коммуны, сельхозартели и товарищества по обработке земли (ТОЗы). Первые колхозы на белорусских землях появились уже в конце 1917 — начале 1918 г. в Оршанском, Витебском, Лепельском, Быховском, Горецком и ряде других уездов.

Коммуны организовывались в основном на бывших помещичьих землях, их члены не имели личного хозяйства. Все средства производства объединялись, а распределение ресурсов шло по едокам. В артелях в личной собственности крестьян оставались дом и подсобное хозяйство, а доходы распределялись по количеству и качеству труда. В товариществах общими были только землепользование и труд, дом, инвентарь и скот оставались в собственности крестьянина. В то же время на захваченной германскими оккупантами территории были отменены декреты советской власти, восстановлены имущественные права помещиков и капиталистов. Был установлен жесткий оккупационный режим, подчинивший хозяйственную систему Беларуси нуждам и интересам Германии. Проводилась усиленная реквизиция продуктов и скота. Во многих местах была объявлена мобилизация лошадей. Все это активно вывозилось в Германию.

В феврале 1919 г. экспансию на белорусскую землю начала Польша, и к августу ее войска захватили большую часть Беларуси. На оккупированной территории был установлен жесткий оккупационный режим. Польские солдаты отбирали у крестьян то, что не успели прибрать к рукам предыдущие оккупанты. Богатства Беларуси расхищались и переправлялись в Польшу.

Первая мировая и польско-советская войны поставили Советскую Беларусь на грань экономической катастрофы. Промышленное производство в стране сократилось в несколько раз. Из 715 промышленных предприятий Беларуси после войны осталось 235. Многие из них из-за отсутствия сырья и топлива не работали. Продукция сельского хозяйства составляла менее половины от довоенной.

К 1920 г. экономика БССР оказалась в тяжелейшем положении. Протяженность железных дорог сократилась на 2/3, не хватало топлива, износился машинный парк. Заработная плата рабочих в сравнении с довоенным уровнем составляла около 20 %. Население Беларуси значительно сократилось. Многие жители края погибли на фронтах, эмигрировали, умерли от голода, болезней, эпидемий и др. Преступные группировки терроризировали население, несмотря на жесткие меры со стороны органов Чрезвычайной комиссии и милиции.

2. Политика «военного коммунизма», ее сущность. Кризис политики «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике

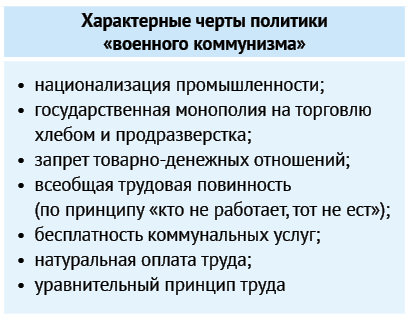

Политика «военного коммунизма» проводилась в 1918—1921 гг. в условиях Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Свое название политика получила по причине отмены товарно-денежных отношений, отсутствия частной собственности на средства производства, введения натуральной оплаты труда, равенства в распределении материальных благ. Это напоминало принципы, на основе которых, по мнению большевиков, возникнет будущее коммунистическое общество. «Коммунистические» начала в период Гражданской войны были следствием разрухи, крайней нехватки ресурсов и насаждались военно-административным путем. Отсюда и термин «военный».

Политика «военного коммунизма» проводилась в 1918—1921 гг. в условиях Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Свое название политика получила по причине отмены товарно-денежных отношений, отсутствия частной собственности на средства производства, введения натуральной оплаты труда, равенства в распределении материальных благ. Это напоминало принципы, на основе которых, по мнению большевиков, возникнет будущее коммунистическое общество. «Коммунистические» начала в период Гражданской войны были следствием разрухи, крайней нехватки ресурсов и насаждались военно-административным путем. Отсюда и термин «военный».

В основном политика «военного коммунизма» была обусловлена хозяйственной разрухой, вызванной военными действиями. Ее целью являлась мобилизация всех сил и ресурсов на сохранение власти большевиков, защиту завоеваний Октябрьской революции.

Введение продразверстки ставило большинство крестьян на грань полуголодного выживания. Для государственной заготовки хлеба создавались специальные продовольственные отряды. Они забирали у крестьян не только излишки, но и часто необходимые для потребления продукты.

Введение продразверстки ставило большинство крестьян на грань полуголодного выживания. Для государственной заготовки хлеба создавались специальные продовольственные отряды. Они забирали у крестьян не только излишки, но и часто необходимые для потребления продукты.

Дезорганизация производства, отсутствие стимулов к производительному труду потребовали ужесточения мер по организации производства, которые вылились в милитаризацию труда. Вначале она охватила рабочих и служащих оборонных отраслей, а затем на военное положение были переведены все отрасли промышленности и железнодорожный транспорт. Были введены нормированное карточное распределение продуктов, всеобщая трудовая повинность для лиц от 16 до 50 лет, уравнительная оплата труда. Вследствие инфляции и краха кредитно-денежной системы некоторые услуги (квартплата, проезд) были бесплатными.

В деревне действовали так называемые комитеты бедноты, которые конфисковали землю, инвентарь, продовольствие в основном у зажиточного крестьянства. Запрещалась всякая частная торговля.

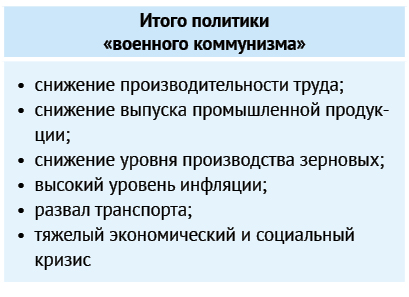

Политика «военного коммунизма», основанная на насилии и чрезвычайных военно-приказных методах управления хозяйственной жизнью, прежде всего в отношении крестьянства, вызвала настоящую войну в деревне и поставила под вопрос сам факт сохранения власти большевиков. После окончания Гражданской войны, ослабления международной напряженности крестьяне стали требовать права распоряжаться землей и произведенной продукцией, отмены политики «военного коммунизма». Кульминацией общего недовольства стало вооруженное выступление моряков Кронштадта в феврале — марте 1921 г., которое отразило общее настроение крестьянства, показало бесперспективность политики «военного коммунизма».

Политика «военного коммунизма», основанная на насилии и чрезвычайных военно-приказных методах управления хозяйственной жизнью, прежде всего в отношении крестьянства, вызвала настоящую войну в деревне и поставила под вопрос сам факт сохранения власти большевиков. После окончания Гражданской войны, ослабления международной напряженности крестьяне стали требовать права распоряжаться землей и произведенной продукцией, отмены политики «военного коммунизма». Кульминацией общего недовольства стало вооруженное выступление моряков Кронштадта в феврале — марте 1921 г., которое отразило общее настроение крестьянства, показало бесперспективность политики «военного коммунизма».

Глубокий экономический кризис, крестьянские волнения, продолжение политики «военного коммунизма» создали угрозу власти большевиков и заставили их пойти на пересмотр своего экономического курса.

Глубокий экономический кризис, крестьянские волнения, продолжение политики «военного коммунизма» создали угрозу власти большевиков и заставили их пойти на пересмотр своего экономического курса.

3. Сущность и содержание новой экономической политики, ее противоречия

В марте 1921 г. на Х съезде РКП(б) была принята новая экономическая политика (нэп). Целями нэпа являлись снижение социальной напряженности, укрепление социальной базы советской власти, ликвидация разрухи, выход из кризиса и восстановление хозяйства.

Переход к нэпу был попыткой совместить социалистические принципы управления экономикой с экономическими законами рынка, использовать частный капитал в интересах социалистического строительства. Одной из причин перехода к нэпу было массовое недовольство политикой «военного коммунизма» в деревне, выступления в городах и армии. Крестьяне требовали отмены продразверстки и разрешения свободной торговли. С возрастанием материальных трудностей участились забастовки рабочих и выступления крестьян.

Переход к нэпу на территории Беларуси имел ряд особенностей: полная разруха, разрыв хозяйственных связей, распыление рабочего класса, бандитизм, малая территория (БССР состояла лишь из шести уездов Минской губернии).

Первоочередной мерой нэпа стала замена продовольственной разверстки продовольственным налогом, который был меньше и устанавливался до начала полевых работ. Его размер дифференцировался в зависимости от урожайности земли, количества скота в хозяйстве крестьян. С 1 января 1924 г. он взимался новой советской валютой — червонцами — в размере около 5 % от прибыли с крестьянского хозяйства. Для хозяйств, увеличивавших посевы необходимых культур, семей красноармейцев, инвалидов Гражданской войны предусматривались льготы.

Первоочередной мерой нэпа стала замена продовольственной разверстки продовольственным налогом, который был меньше и устанавливался до начала полевых работ. Его размер дифференцировался в зависимости от урожайности земли, количества скота в хозяйстве крестьян. С 1 января 1924 г. он взимался новой советской валютой — червонцами — в размере около 5 % от прибыли с крестьянского хозяйства. Для хозяйств, увеличивавших посевы необходимых культур, семей красноармейцев, инвалидов Гражданской войны предусматривались льготы.

Крестьяне получили свободу выбора форм землепользования. Законными признавались крестьянская артель, община, единоличные владения в виде отрубов или хуторов и др. Разрешалось сдавать землю в аренду и использовать наемный труд при условии, что члены семьи нанимателя также работали. Поощрялось развитие кооперации. Получила развитие сельскохозяйственная кооперация, преимущественно кредитная и снабженческо-сбытовая.

Все это стимулировало мелкотоварное крестьянское хозяйство. Излишки продукции, остававшиеся у крестьян после выплаты налогов, они могли свободно продавать на рынке.

В промышленности также произошли изменения. Отменялись декреты, ограничивавшие свободу действий и полномочия мелких и средних частных, а также кооперативных предприятий. Промышленные кооперативы получили права юридических лиц, могли использовать наемный труд, получать кредиты. Разрешалась аренда промышленных предприятий, в том числе иностранными фирмами в форме концессий, однако в Беларуси они не получили распространения.

Изменилось управление государственной промышленностью. Главки были ликвидированы, вместо них создавались тресты, которые переходили на хозрасчет. Тресты объединялись в синдикаты, которые сами занимались сбытом, снабжением, кредитованием, внешнеторговыми операциями. Устанавливалась денежная оплата труда работников, восстанавливались тарифы и разряды. Были ликвидированы обязательная трудовая повинность и ограничения на смену места работы.

Между различными видами торговли существовала открытая конкуренция. В розничной торговле преобладал частник, государство лидировало в оптовой торговле, кооперативы сочетали как оптовую, так и розничную торговлю.

Между различными видами торговли существовала открытая конкуренция. В розничной торговле преобладал частник, государство лидировало в оптовой торговле, кооперативы сочетали как оптовую, так и розничную торговлю.

В сфере финансов большое значение придавалось стабилизации денежного обращения. В 1922—1924 гг. была проведена денежная реформа. Появились новые денежные знаки — червонцы, которые обменивались на золото, а также новые казначейские билеты стоимостью 1, 3, 5 рублей, разменные серебряная и медная монеты. На валютном рынке червонцы обменивались также на основные зарубежные валюты по довоенному курсу царского рубля (1 американский доллар — 1,94 рубля).

Была заново создана сеть кредитных учреждений. Она состояла из филиалов Госбанка СССР, филиалов специальных общесоюзных банков (Промбанка и Всекобанка), Белорусского коммунального банка в Минске, Белсельхозбанка и обществ сельскохозяйственного кредита, обществ взаимного кредита, кредитной кооперации, сберегательных касс.

Таким образом, новая экономическая политика означала переход от административного к хозрасчетному социализму, использование товарно-денежных отношений для строительства социалистического общества. Но при этом рыночная тенденция реализовывалась преимущественно в периферийных секторах экономики.

Вместе с тем допущение рыночных отношений в советской экономике вело, с одной стороны, к восстановлению народного хозяйства, а с другой — сопровождалось кризисными явлениями. Кризис осени 1923 г. («кризис сбыта») проявился в значительном превышении цен на промышленные изделия над ценами на сельхозпродукцию по сравнению с довоенным уровнем. Кризис рубежа 1925/1926 гг. был связан с острым дефицитом промышленных товаров. Кризис 1927/1928 гг. выразился в срыве плана хлебозаготовок в связи с отказом крестьян продавать хлеб государству по низким ценам. Если в первых двух случаях государством были использованы преимущественно экономические механизмы разрешения кризиса, то в третьем были применены чрезвычайные меры по изъятию хлеба. Начались вытеснение частного предпринимательства из всех сфер народного хозяйства, усиление административных мер управления хозяйством, демонтаж рыночных механизмов нэпа.

4. Итоги восстановления народного хозяйства Советской Беларуси

Осуществление новой экономической политики способствовало быстрому возрождению сельского хозяйства в Беларуси. Были восстановлены посевные площади, повысились урожайность и валовые сборы сельскохозяйственных культур, увеличилось поголовье скота. Стали появляться крупные коллективные предприятия для ведения сельского хозяйства (колхозы и совхозы).

Относительная экономическая либерализация в годы нэпа создала благоприятные условия для восстановления промышленности. Было реконструировано и построено несколько десятков фабрик и заводов. К началу 1928 г. объем промышленной продукции в республике вырос в 2,3 раза. Динамично развивалась энергетика. В соответствии с планом государственной электрификации России (ГОЭЛРО) на территории Беларуси в середине 1920-х гг. строились электростанции в Минске и других городах республики. Был в основном восстановлен железнодорожный и речной транспорт.

В годы нэпа была отменена обязательная трудовая повинность. На биржах труда в БССР в 1925 г. было зарегистрировано 147 тыс. человек. Введение хозрасчета привело к ликвидации уравнительного принципа в оплате труда. При оплате труда теперь учитывалась квалификация рабочих и служащих. В 1927 г. производительность труда на предприятиях БССР превысила довоенный уровень в 1,8 раза.

За период нэпа были восстановлены сельское хозяйство республики и промышленность, выросло количество предприятий и число работающих на них. Потребительский рынок был наполнен основными товарами, увеличился торговый оборот.

Вопросы и задания

![]() 1. Выделите и обоснуйте причины введения политики «военного коммунизма».

1. Выделите и обоснуйте причины введения политики «военного коммунизма».

2. В чем заключалась роль нэпа в восстановлении хозяйства Советской Беларуси? Составьте таблицу «Основные мероприятия нэпа в городе и деревне». Какие механизмы нэпа вы считаете наиболее эффективными?

3. По каким причинам нэп стал всего лишь временной мерой в политике большевиков?

4. Обсудите, в чем заключалось положительное, а в чем негативное влияние нэпа на развитие сельского хозяйства и промышленности.

5. Посмотрите фильм «Обратный отсчет. За что боролись? Свет и тени советского НЭПа». Назовите причины высокого уровня безработицы в Минске в период нэпа. Как удалось достичь контроля на рынке труда и перейти ко всеобщей занятости? О каком историческом деятеле периода нэпа в БССР идет речь в фильме? Какой вклад в развитие экономики Минска он внес?