§ 9–1. Развитие промышленности, торговли, финансов и транспорта в 60-е гг. XIX — начале XX в.

![]() Что такое промышленная революция, каковы были ее причины и последствия в Западной Европе?

Что такое промышленная революция, каковы были ее причины и последствия в Западной Европе?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси, XIX – начало XXI в., 11 класс |

| Падручнік: | § 9–1. Развитие промышленности, торговли, финансов и транспорта в 60-е гг. XIX — начале XX в. |

| Надрукаваны: | Госць |

| Дата: | Аўторак 29 Ліпень 2025 |

Змест

- 1. Строительство железных дорог, их влияние на развитие хозяйства

- 2. Процесс урбанизации и его особенности в Беларуси

- 3. Рост городов как фабрично-заводских и торговых центров

- 4. Особенности промышленной революции в Беларуси. Отраслевая структура промышленности

- 5. Создание монополистических объединений

- 6. Формирование национального рынка. Повышение роли банков

- 7. Состояние торговли

- 8. Формирование классов буржуазного общества

- Вопросы и задания

1. Строительство железных дорог, их влияние на развитие хозяйства

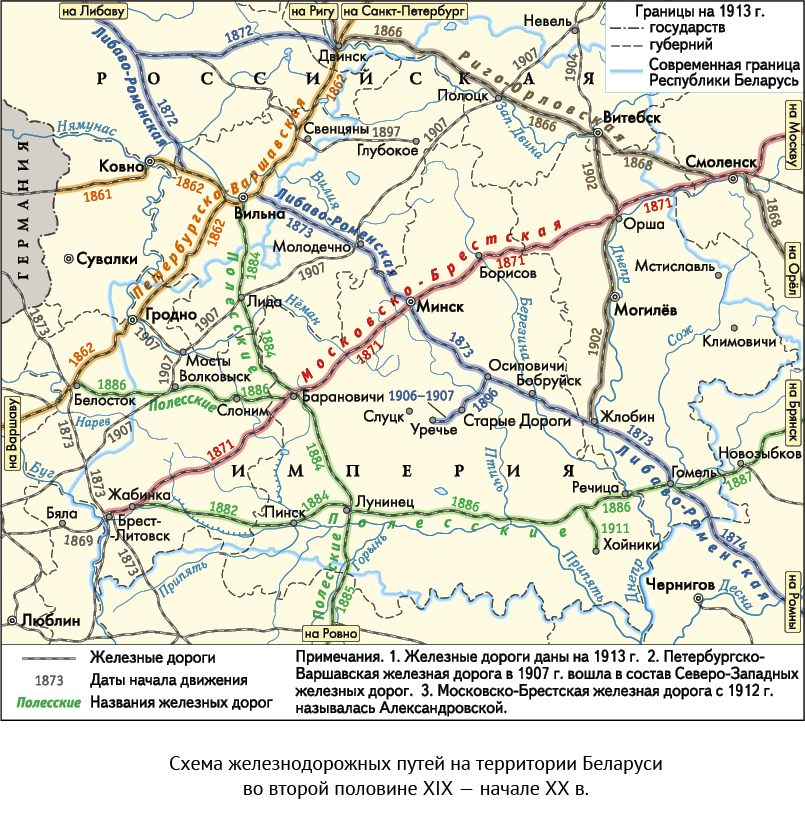

С 1862 г. железнодорожный транспорт стал неотъемлемой частью хозяйства белорусских губерний. Его распространение привело к значительным изменениям в экономических связях. Белорусские земли окончательно выходили из традиционного рынка бывшей Речи Посполитой и включались в систему всероссийских рыночных связей.

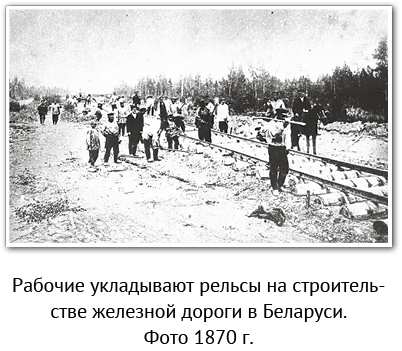

Некогда важные торговые центры — Могилев, Бешенковичи, Столбцы, Мстиславль, Несвиж, Новогрудок, — оказавшиеся вне сети железных дорог, утратили свое экономическое значение. Зато быстрое развитие получили те города и местечки, через которые прошли железнодорожные линии. Крупными железнодорожными узлами стали Минск, Витебск, Гомель, Лунинец, Брест, Барановичи.

Построенные к концу ХІХ в. Риго-Орловская, Московско-Брестская, Либаво-Роменская и Полесские железные дороги связывали центральные районы России с западными губерниями и портами Балтики. Беларусь получила железнодорожную связь с важнейшими индустриальными районами: Центрально-промышленным (Москва), Северо-Западным (Санкт-Петербург, Рига), Юго-Украинским (Кривой Рог, Донбасс), Польским (Варшава — Лодзь).

В начале ХХ в. строительство железных дорог продолжилось. Благодаря дороге Витебск — Жлобин в 1902 г. железнодорожную связь получил Могилев. К началу XX в. Беларусь имела густую сеть железных дорог протяженностью 2837 верст, которая составляла более 8 % всей железнодорожной сети Европейской России.

Интенсивное железнодорожное строительство оказало значительное влияние на развитие хозяйства белорусских губерний. За первые 25 лет эксплуатации Полесских железных дорог количество фабрично-заводских предприятий в регионе возросло в 6 раз, а грузооборот этой транспортной магистрали — в 50 раз. Благодаря железным дорогам экономика Беларуси оказалась тесно связанной с экономикой всей Российской империи и со всероссийским рынком. Усилились экономические связи со странами Западной Европы. С 1880 по 1900 г. объем перевозок по железным дорогам Беларуси увеличился почти в два раза.

Интенсивное железнодорожное строительство оказало значительное влияние на развитие хозяйства белорусских губерний. За первые 25 лет эксплуатации Полесских железных дорог количество фабрично-заводских предприятий в регионе возросло в 6 раз, а грузооборот этой транспортной магистрали — в 50 раз. Благодаря железным дорогам экономика Беларуси оказалась тесно связанной с экономикой всей Российской империи и со всероссийским рынком. Усилились экономические связи со странами Западной Европы. С 1880 по 1900 г. объем перевозок по железным дорогам Беларуси увеличился почти в два раза.

2. Процесс урбанизации и его особенности в Беларуси

Урбанизация — более высокий прирост городского населения по сравнению с сельским, что в результате ведет к усилению роли горожан. Урбанизация происходит путем возникновения новых городов и увеличения количества жителей уже существующих городских поселений.

За вторую половину ХIХ — начало ХХ в. количество городского населения белорусских губерний увеличилось в 2,8 раза и составило в 1914 г. 974 тыс. человек. Удельный вес горожан в белорусских губерниях в 1914 г. достиг 13,4 %. Этот показатель был несколько ниже среднего по европейской части Российской империи — 14,4 %.

Особенностью процесса урбанизации в Беларуси было наличие такого специфического явления, характерного для западных губерний Российской империи, как местечки. Эти небольшие населенные пункты часто выполняли функции экономического, административного, культурного центра небольшого района, который, как правило, не имел рядом городского центра. Местечки занимали промежуточное положение между городом и деревней. На территории Беларуси было сконцентрировано 40 % местечек от их общего количества по России. В начале ХIХ в. количество местечек составляло 322.

Большинство населения местечек занималось торгово-промышленной деятельностью. Местечки ориентировались на местный сельский рынок, который требовал дешевых товаров преимущественно ремесленного и мануфактурного производства.

Еще одной особенностью процесса урбанизации в Беларуси было то, что в городах и местечках во второй половине ХIХ — начале ХХ в. проживало в основном еврейское население. В соответствии с указом 1882 г. евреям-иудеям запрещалось жить, а также покупать и арендовать землю за пределами городов и местечек.

Еще одной особенностью процесса урбанизации в Беларуси было то, что в городах и местечках во второй половине ХIХ — начале ХХ в. проживало в основном еврейское население. В соответствии с указом 1882 г. евреям-иудеям запрещалось жить, а также покупать и арендовать землю за пределами городов и местечек.

3. Рост городов как фабрично-заводских и торговых центров

Во второй половине XIX — начале XX в. под воздействием промышленного переворота многие белорусские города стали превращаться в крупные промышленные центры.

К 1913 г. одним из важнейших промышленных центров стал Минск, который был крупным железнодорожным узлом. В промышленности города было занято около 12 тыс. человек. Около 2 тыс. рабочих трудились в железнодорожных мастерских Московско-Брестской и Либаво-Роменской железных дорог и на металлообрабатывающих заводах. Значительное место занимали рабочие пищевой промышленности. Рабочие города были заняты также в кожевенно-обувной, кирпичной, черепичной и обойной промышленности.

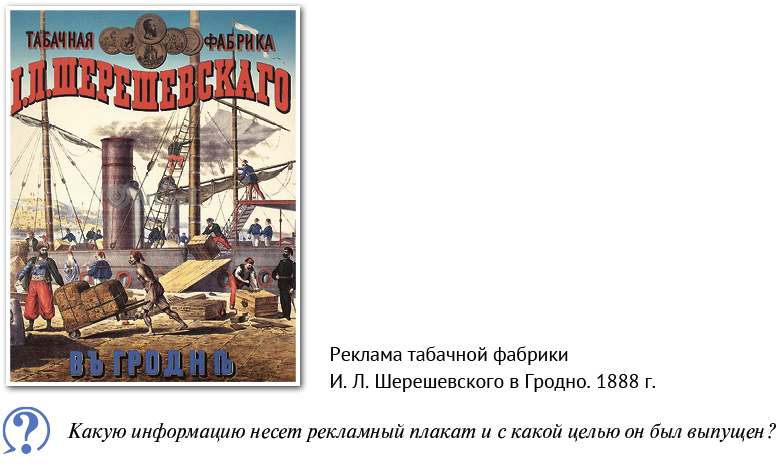

Вторым по значимости промышленным центром был Витебск. Только на одной двинской льнопрядильной фабрике трудилось 1400 рабочих. Третий по значимости промышленный центр — Гродно. Наибольшая часть промышленного пролетариата была сосредоточена в производстве табака, основную роль в котором играло акционерное общество «Шерешевский». Остальные рабочие трудились на относительно небольших предприятиях металлообрабатывающей, деревообрабатывающей, кожевенной и других отраслей промышленности.

Благодаря пересечению водных и железных дорог, наличию больших запасов древесины и дешевой рабочей силы получил значительное промышленное развитие Пинск. В 1913 г. здесь насчитывалось до 6 тыс. промышленных рабочих, занятых в основном в металлообрабатывающей, деревообрабатывающей и спичечной промышленности. Около трети горожан работали на фанерно-спичечной фабрике «Прогресс-Вулкан».

Гомель также был относительно крупным промышленным центром. Накануне Первой мировой войны в фабрично-заводской и мелкой промышленности города работало около 6 тыс. человек. Значительное количество рабочих было сосредоточено в деревообрабатывающей и спичечной промышленности, в локомотивных и вагоноремонтных мастерских Либаво-Роменской и Полесской железных дорог.

В городах выросло количество населения, произошло расширение их территорий. На окраинах городов появились рабочие поселки. Возникла необходимость в новых транспортных средствах, которые могли доставить большое количество людей из одной части города в другую. Таким транспортным средством стала конно-рельсовая дорога (конка), вагончик которой за раз мог перевозить до 20—30 пассажиров. В 1898 г. в Витебске был пущен первый электрический трамвай. Более зажиточные жители города в качестве быстроходного транспортного средства стали использовать автомобиль. Появились автомобили-такси.

4. Особенности промышленной революции в Беларуси. Отраслевая структура промышленности

Переход к капиталистическому способу производства в промышленности проявлялся в ее постепенной модернизации — введении усовершенствований, которые соответствовали бы техническим требованиям XIX в. Модернизация промышленности пореформенного периода характеризовалась расширением индустриализации — перехода от ручного труда к машинному, к формированию промышленной буржуазии и вольнонаемного рабочего класса. Этот процесс получил название промышленного переворота, или промышленной революции.

Характерной чертой промышленного развития Беларуси во второй половине XIX в. было то, что вместе с относительно быстрым ростом фабричной индустрии в белорусских губерниях доминировали мелкие ремесленные предприятия и мануфактуры.

Ремесленные предприятия были основаны на ручном труде. Прежде всего это были промыслы по переработке местного сырья: дерева (столярные), глины (гончарные), кожи (кушнерские, сапожные), шерсти и льна (ткацкие). Ремесленное производство концентрировалось в городах и многочисленных местечках. К концу XIX в. увеличились количество мелких ремесленных предприятий и объем их продукции. К концу 1890-х гг. он составлял 37,8 % от всей промышленности Беларуси.

После реформы 1861 г. ускорился рост мануфактурного производства. Здесь использовался ручной труд, но существовало его разделение по специальностям. Мануфактуры возникали из крестьянских промыслов и городского ремесла. В конце XIX в. мануфактуры преобладали в кожевенном, гончарном, кирпичном, суконном, стекольном и табачном производстве и давали 15,4 % валовой промышленной продукции Беларуси.

Несмотря на большую долю ремесленного и мануфактурного производства, в течение второй половины XIX в. в промышленности Беларуси шел процесс перехода от ручного труда к машинному. Ремесло и мануфактуру постепенно вытесняла капиталистическая фабрика.

Крупнейшие спичечные фабрики находились в Пинске, Мозыре, Бобруйске, Борисове. Бумажно-картонная промышленность Беларуси располагалась главным образом в Могилевской и Витебской губерниях. Одной из самых передовых в Российской империи с технической точки зрения была Добрушская писчебумажная фабрика. Крупнейшим предприятием среди стеклозаводов был завод «Неман» в Лидском уезде, начавший работу в 1883 г. Наиболее значительным предприятием в области текстильной, льняной промышленности была льнопрядильная фабрика «Двина» в Витебске, построенная в 1900 г.

Крупнейшие спичечные фабрики находились в Пинске, Мозыре, Бобруйске, Борисове. Бумажно-картонная промышленность Беларуси располагалась главным образом в Могилевской и Витебской губерниях. Одной из самых передовых в Российской империи с технической точки зрения была Добрушская писчебумажная фабрика. Крупнейшим предприятием среди стеклозаводов был завод «Неман» в Лидском уезде, начавший работу в 1883 г. Наиболее значительным предприятием в области текстильной, льняной промышленности была льнопрядильная фабрика «Двина» в Витебске, построенная в 1900 г.

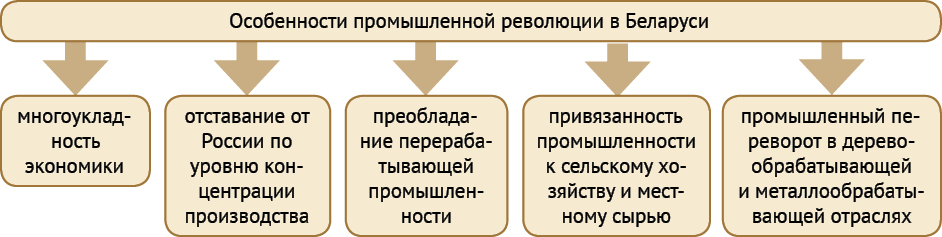

Промышленная революция в Беларуси завершилась в конце 90-х гг. ХIХ в., на десятилетие позже, чем в наиболее развитых регионах Российской империи. 2/3 фабрично-заводских предприятий во второй половине ХIХ — начале ХХ в. размещались преимущественно в сельской местности — ближе к источникам сырья и дешевой рабочей силы. Специализация белорусской промышленности по-прежнему определялась использованием и переработкой продукции сельского хозяйства, лесного и минерального сырья.

5. Создание монополистических объединений

К началу ХХ в. ремесленное и мелкотоварное производство по-прежнему выполняло важную роль в экономической жизни белорусских губерний. В 1913 г. производство мелкой и кустарной промышленности в Беларуси составляло 53,5 %. Однако быстрыми темпами шел процесс концентрации производства, вытеснения мелких предприятий крупными капиталистическими фабриками и заводами. Появлялось все больше крупных предприятий, на которых использовались машины. Они оснащались паровыми котлами, мощность которых использовалась для выработки электроэнергии.

К началу ХХ в. ремесленное и мелкотоварное производство по-прежнему выполняло важную роль в экономической жизни белорусских губерний. В 1913 г. производство мелкой и кустарной промышленности в Беларуси составляло 53,5 %. Однако быстрыми темпами шел процесс концентрации производства, вытеснения мелких предприятий крупными капиталистическими фабриками и заводами. Появлялось все больше крупных предприятий, на которых использовались машины. Они оснащались паровыми котлами, мощность которых использовалась для выработки электроэнергии.

Промышленность Беларуси продолжала развиваться на базе интенсивного использования лесных богатств края и переработки местного сельскохозяйственного сырья. Экономический кризис 1900—1903 гг. ускорил создание в Беларуси монополистических объединений с участием местного, российского и иностранного капитала.

Промышленность Беларуси продолжала развиваться на базе интенсивного использования лесных богатств края и переработки местного сельскохозяйственного сырья. Экономический кризис 1900—1903 гг. ускорил создание в Беларуси монополистических объединений с участием местного, российского и иностранного капитала.

Акционерным обществам принадлежали такие крупные предприятия Беларуси, как Витебская льнопрядильная фабрика «Двина» (Русско-Бельгийское акционерное общество), трамвай и электрическая станция в Витебске (Бельгийское акционерное общество), Шкловская бумажная фабрика (Русское акционерное общество картонно-бумажного производства). В то время были созданы и местные монополистические объединения: акционерные общества табачной фабрики «Неман» (бывшая фабрика Шерешевского) в Гродно, спичечных фабрик «Прогресс-Вулкан» в Пинске и «Молния» в Мозыре. Накануне Первой мировой войны в Беларуси существовало 34 акционерных общества.

Однако Беларусь значительно отставала от России по уровню концентрации производства. Причиной этого было то, что, в отличие от других районов России, тут не было месторождений нефти, угля, железной руды, цветных металлов, на базе которых создавались крупные предприятия тяжелой промышленности. Кроме того, рядом находились Центральный, Прибалтийский, Петербургский и Польский промышленные районы, где крупная промышленность начала развиваться раньше и куда в первую очередь направлялись инвестиции. В Беларуси не было и значительных капиталов для развития промышленности.

6. Формирование национального рынка. Повышение роли банков

Новые пути сообщения и средства связи содействовали быстрому развитию не только промышленности, но и торговли, слиянию местных рынков Беларуси в национальный рынок. Благодаря этому значительно усилились связи белорусского рынка с общероссийским и европейским. На этих рынках выявлялась конкурентоспособность товаров и определялась специализация сельского хозяйства и промышленности Беларуси. Отрасли экономики, которые не выдерживали конкуренции, приходили в упадок. Развивались только экономически выгодные производства.

Новые пути сообщения и средства связи содействовали быстрому развитию не только промышленности, но и торговли, слиянию местных рынков Беларуси в национальный рынок. Благодаря этому значительно усилились связи белорусского рынка с общероссийским и европейским. На этих рынках выявлялась конкурентоспособность товаров и определялась специализация сельского хозяйства и промышленности Беларуси. Отрасли экономики, которые не выдерживали конкуренции, приходили в упадок. Развивались только экономически выгодные производства.

Важным показателем экономического развития стало создание в Беларуси устойчивой кредитно-банковской системы. В конце ХIХ — начале ХХ в. активизация промышленного развития Беларуси обеспечивалась в значительной степени за счет привлечения кредитных ресурсов из-за границ региона. Кредитование осуществлялось Государственным банком и его отделениями в губерниях. Активно работал на белорусском рынке филиал крупнейшего в Российской империи Азовско-Донского банка. Действовали 57 коммерческих банков и их отделений в белорусских городах.

Важную роль в области коммерческого кредита играли банковские дома и конторы, многие из которых сочетали финансовую деятельность с предпринимательской. Первый банк на территории современной Беларуси (городской общественный банк) был открыт 8 января 1870 г. в Гомеле указом сената Российской империи. Первый коммерческий банк начал работать в 1873 г. В 1880-е гг. в Беларуси начали действовать отделения Государственного, Крестьянского поземельного и Дворянского банков. Дворянский банк всячески поддерживал правительственную политику насаждения в Беларуси русского помещичьего землевладения. «Лица польского происхождения» были лишены права пользоваться льготными кредитами этого банка. Они вынуждены были прибегать к услугам частных коммерческих и поземельных банков.

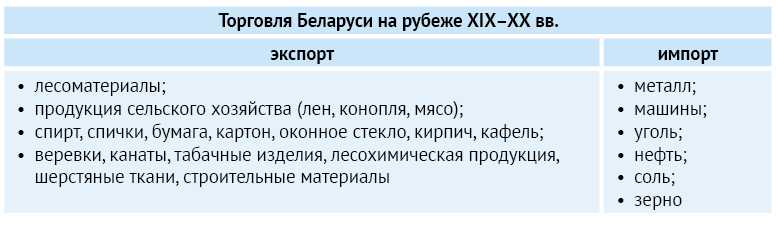

7. Состояние торговли

В 1860—1890-е гг. рост капитализма в промышленности и сельском хозяйстве, увеличение городского населения, развитие железнодорожного транспорта, средств связи и выход на рынок большого количества промышленной продукции привели к упадку ярмарочной формы торговли. Все большее значение приобретала стационарная магазинная и лавочная торговля. Это позволяло вести ее более равномерно на протяжении года, не ориентируясь на погодные условия.

Урбанизация в Беларуси привела к значительному расширению розничной торговли. В магазинах Минска, Витебска, Гродно, Бреста, Гомеля, Могилева, Пинска продавались товары на сотни тысяч рублей. Эти города стали центрами местных рынков.

Во второй половине ХIХ в. в крупных городах возникли торговые дома. В 1914 г. в Беларуси их насчитывалось 245. Все чаще торговые дома комбинировали торговую и производственную деятельность.

Во второй половине ХIХ в. в крупных городах возникли торговые дома. В 1914 г. в Беларуси их насчитывалось 245. Все чаще торговые дома комбинировали торговую и производственную деятельность.

Выгодное географическое положение, относительно широкая сеть железнодорожного, водного и шоссейного транспорта способствовали развитию внешней торговли. Продукция сельского хозяйства и промышленности вывозилась в Германию, Польшу, Россию, Украину.

На рубеже ХIХ—XХ вв. торгово-экономические связи белорусских губерний с соседними регионами России и с соседними странами заметно оживились. Например, продукция спичечных фабрик находила сбыт в Ростове, Полтаве, Одессе, Харькове, Варшаве, Баку, Кишиневе и других городах. Бумага и картон вывозились в Киев, Екатеринославль, Ригу, Белосток, а товары стекольной и керамической промышленности — в Москву, Киев, Одессу.

Таким образом, белорусские губернии в 1860-е гг. — начале XX в. являлись частью общероссийского рынка. Одновременно складывались внутрибелорусский и региональные рынки. Экспортировались сельскохозяйственная продукция и лесоматериалы, импортировались промышленные товары и минеральное сырье. Во внутренней торговле отличительными чертами стали распространение стационарных форм торговли, появление торговых домов, возникновение биржевой торговли.

8. Формирование классов буржуазного общества

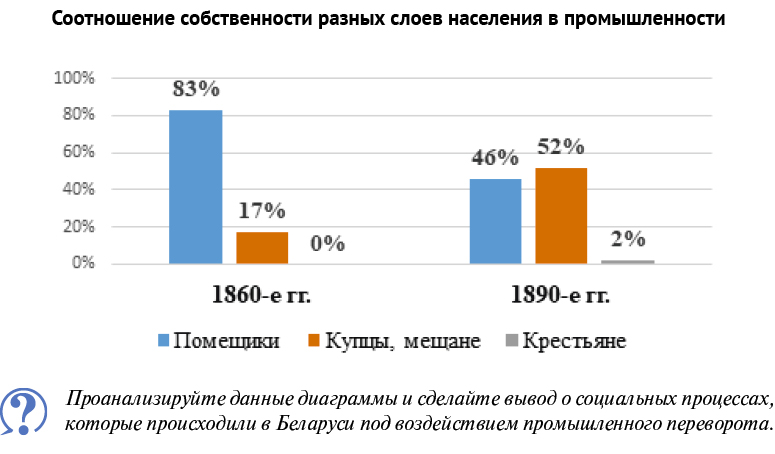

Результатом промышленного развития стало активное формирование классов буржуазии и наемных рабочих. Буржуазия формировалась из числа помещиков, купцов, мещан, разбогатевших ремесленников и зажиточных крестьян, а наемные рабочие — из обедневших крестьян и мещан.

Процесс формирования буржуазии в 1860—1890-е гг. можно проследить с помощью представленной диаграммы.

Главным источником формирования класса наемных рабочих стали бывшие крепостные крестьяне, а также работники мануфактур и ремесленники. Условия труда рабочих были тяжелыми. Чаще всего они трудились в тесных и сырых помещениях, без надлежащего освещения и вентиляции. Даже на таком предприятии, как Добрушская бумажная фабрика, в 1906 г. не было систем вентиляции. Воздух на кожевенных заводах был пропитан вредными парами. Большинство рабочих табачных фабрик в Гродно и Минске болели туберкулезом легких. Среди рабочих было много женщин, детей и подростков. Детский труд использовался в спичечной, табачной и стекольной промышленности.

Рабочие получали низкую заработную плату за свой труд. Их средняя зарплата в 1900 г. составляла 28,7 % от таковой в целом по России, а в 1913 г. была на 20,5 % ниже. В белорусских губерниях доля низкооплачиваемых рабочих была выше, чем в среднем по Российской империи. Система штрафов, действовавшая на предприятиях, еще больше снижала и без того низкую заработную плату рабочих. Штрафы были средством их ограбления и подавления протестов против произвола владельцев.

Вопросы и задания

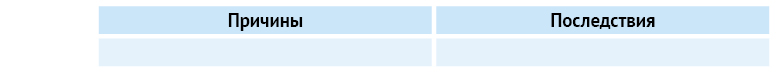

![]() 1. Определите причины и последствия строительства железных дорог на территории Беларуси.

1. Определите причины и последствия строительства железных дорог на территории Беларуси.

Какое влияние они продолжают оказывать на развитие современного народного хозяйства в Республике Беларусь?

2. Сформулируйте три тезиса, отразив в них главные, на ваш взгляд, особенности промышленной революции в Беларуси. Свое мнение объясните.

3. Объясните логическую цепочку: завершение промышленного переворота — создание кредитно-банковской системы.

4. Покажите взаимосвязь промышленной революции, урбанизационных процессов и развития торговли на территории Беларуси.

5. В чем проявилось влияние всероссийского и европейского рынков на экономику Беларуси?

6. Охарактеризуйте процесс формирования классов буржуазного общества.