§ 27-1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | География. 11 класс |

| Книга: | § 27-1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Воскресенье, 17 Август 2025, 18:53 |

Закономерности формирования географической оболочки. Географическая оболочка представляет собой сложную, разнообразную систему, которая существует уже на протяжении миллиардов лет. Она объёмна и целостна, состоит из твёрдого, жидкого и газообразного вещества.

Географическая оболочка имеет ряд важных структурных особенностей. Для неё характерно ярусное строение, которое обусловлено плотностью вещества. В географической оболочке выделяются океаническая и материковая части. Это существенно влияет на циркуляцию воды, воздуха, на распределение растительности, животного мира.

![]() В мире всё взаимосвязано. Почему биомасса убывает от прибрежных зон к центральной части океана?

В мире всё взаимосвязано. Почему биомасса убывает от прибрежных зон к центральной части океана?

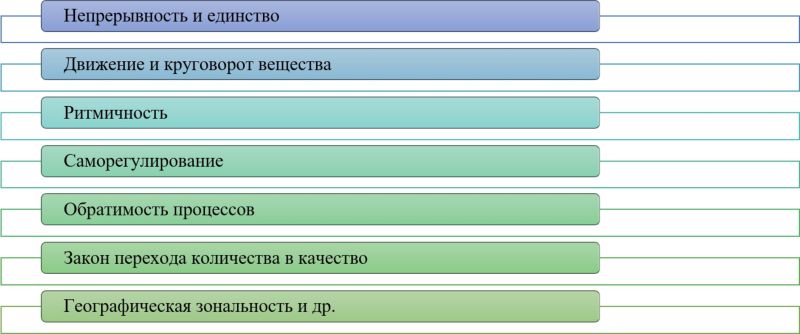

Географическая оболочка обладает рядом характерных свойств (рис. 196-5).

Непрерывность и единство географической оболочки обеспечивается движением воздуха, воды, миграцией минерального и органического вещества.

![]() В мире всё взаимосвязано. В чём заключается единство географической оболочки? Приведите примеры, доказывающие непрерывность и единство географической оболочки.

В мире всё взаимосвязано. В чём заключается единство географической оболочки? Приведите примеры, доказывающие непрерывность и единство географической оболочки.

Основной движущей силой природных круговоротов является солнечная энергия. Движение энергии и вещества в географической оболочке происходит ритмично. Различают ритмы часовые, суточные, месячные, сезонные, вековые. Важным свойством географической оболочки является саморегулирование и поддержание динамического равновесия природной среды.

Обратимость процессов в географической оболочке также одно из условий её существования. В природной среде можно наблюдать возобновление или восстановление нарушенного естественного процесса, например при восстановлении лесной растительности.

![]() Поразмышляем. Как обратимость процессов в географической оболочке влияет на её функционирование?

Поразмышляем. Как обратимость процессов в географической оболочке влияет на её функционирование?

Но существуют и необратимые процессы. Почти не возвращаются к естественному состоянию экосистемы, в которых хозяйственная деятельность нарушила природные процессы и вывела их из экологического равновесия.

![]() Клуб знатоков-географов. Очень медленно происходит восстановление мохового и лишайникового покрова в тундре и зоне многолетней мерзлоты. Почти необратимо вторичное засоление, возникающее при орошении. С трудом идёт восстановление солевого состава и естественного уровня воды в обмелевших морях и озёрах.

Клуб знатоков-географов. Очень медленно происходит восстановление мохового и лишайникового покрова в тундре и зоне многолетней мерзлоты. Почти необратимо вторичное засоление, возникающее при орошении. С трудом идёт восстановление солевого состава и естественного уровня воды в обмелевших морях и озёрах.

В ходе развития географической оболочки незаметные, постепенные количественные изменения, накапливаясь, создают условия для резкого качественного изменения природы. Периоды медленных, эволюционных изменений сменяются резкими революционными преобразованиями.

![]() Клуб знатоков-географов. Похолодание и наступление ледников в антропогене повлекло за собой изменение положения природных зон, гибель и миграцию отдельных видов флоры и фауны. Увеличение содержания углекислого газа в атмосфере Земли в результате хозяйственной деятельности человека может привести к повышению глобальной температуры, таянию ледников и многолетней мерзлоты, сокращению зоны тундры и т. д. Бесконтрольная хозяйственная деятельность также может вызвать вначале качественные изменения природы на небольших территориях, а затем в целых регионах. Об этом, например, свидетельствует развитие процессов опустынивания и обезлесения на Земле.

Клуб знатоков-географов. Похолодание и наступление ледников в антропогене повлекло за собой изменение положения природных зон, гибель и миграцию отдельных видов флоры и фауны. Увеличение содержания углекислого газа в атмосфере Земли в результате хозяйственной деятельности человека может привести к повышению глобальной температуры, таянию ледников и многолетней мерзлоты, сокращению зоны тундры и т. д. Бесконтрольная хозяйственная деятельность также может вызвать вначале качественные изменения природы на небольших территориях, а затем в целых регионах. Об этом, например, свидетельствует развитие процессов опустынивания и обезлесения на Земле.

Учёт закономерностей географической оболочки позволяет предвидеть возможные изменения в природе, давать прогноз результатам воздействия человека на природу, осуществлять геоэкологическую экспертизу проектов, связанных с хозяйственным освоением тех или иных территорий.

Основные закономерности географической зональности Земли. Наиболее крупные зональные подразделения географической оболочки — географические пояса. Они отличаются друг от друга температурными условиями, общими особенностями циркуляции воздуха. В каждом из них свои особенности для жизни и хозяйственной деятельности человека. Внутри поясов на суше выделяются природные зоны. Они отличаются друг от друга типами растительности и почв, гидрологическими, термическими, геохимическими и другими процессами. Географические зоны подразделяются на подзоны по степени разной выраженности зональных признаков.

![]() Клуб знатоков-географов. Клиновидная форма материков в Южном полушарии способствует проникновению холодных морских течений вплоть до тропических широт. В Южном полушарии нет аналогов таким тёплым течениям, как Гольфстрим и Куросио. Поэтому количество зон и их расположение в Северном и Южном полушариях неодинаково. В Южном полушарии нет зоны тундры и лесотундры. В умеренном поясе есть небольшие площади лиственных лесов, но нет зоны тайги.

Клуб знатоков-географов. Клиновидная форма материков в Южном полушарии способствует проникновению холодных морских течений вплоть до тропических широт. В Южном полушарии нет аналогов таким тёплым течениям, как Гольфстрим и Куросио. Поэтому количество зон и их расположение в Северном и Южном полушариях неодинаково. В Южном полушарии нет зоны тундры и лесотундры. В умеренном поясе есть небольшие площади лиственных лесов, но нет зоны тайги.

![]() Мир и Беларусь. Беларусь расположена в пределах природной зоны смешанных лесов. Но леса в этой зоне значительно отличаются по составу лесообразующих древесных пород. Северную часть страны занимает подзона дубово-тёмнохвойных лесов, центральную часть — подзона грабово-дубово-тёмнохвойных лесов, а на юге расположена подзона широколиственно-сосновых лесов.

Мир и Беларусь. Беларусь расположена в пределах природной зоны смешанных лесов. Но леса в этой зоне значительно отличаются по составу лесообразующих древесных пород. Северную часть страны занимает подзона дубово-тёмнохвойных лесов, центральную часть — подзона грабово-дубово-тёмнохвойных лесов, а на юге расположена подзона широколиственно-сосновых лесов.

В связи с неоднородностью земной поверхности и условий увлажнения в различных частях материков зоны и подзоны не всегда имеют широтное простирание. Иногда они протягиваются в меридиональном направлении. Например, на западе Северной Америки или востоке Азии. Поэтому зональность правильнее называть не широтной, а горизонтальной.

![]() Поработаем с атласом. Используя материал учебного пособия, найдите на карте районы, где природные зоны и подзоны расположены в меридиональном направлении.

Поработаем с атласом. Используя материал учебного пособия, найдите на карте районы, где природные зоны и подзоны расположены в меридиональном направлении.

Зональность является всеобщей закономерностью, но она не везде выражена одинаково. Наиболее чётко она проявляется в полярных, субэкваториальных и экваториальных широтах, а также на внутриматериковых равнинах умеренных и субтропических широт.

Зональность географической оболочки как планетарное явление нарушается противоположным свойством — азональностью. Под азональностью географической оболочки понимается распространение какого-то объекта или явления вне связи с зональными особенностями данной территории. Причина азональности — неоднородность земной поверхности: наличие материков и океанов, гор и равнин на материках, своеобразие условий увлажнения и др. Существуют две основные формы проявления азональности — секторность географических поясов и высотная поясность. Секторность (дифференциация по долготе) географических поясов определяется увлажнением. Высотная поясность имеет много общего с горизонтальной зональностью. Однако природные пояса в горах меняются значительно быстрее, чем природные зоны на равнинах.

![]() Клуб знатоков-географов. В Северном полушарии в направлении от экватора к полюсам температура убывает примерно на 0,5 °С на каждый градус широты (111 км), в то время как в горах она падает в среднем на 0,6 °С на каждые 100 м.

Клуб знатоков-географов. В Северном полушарии в направлении от экватора к полюсам температура убывает примерно на 0,5 °С на каждый градус широты (111 км), в то время как в горах она падает в среднем на 0,6 °С на каждые 100 м.

Большое влияние на высотную поясность оказывает экспозиция склонов гор. Между горизонтальной зональностью и высотной поясностью существует тесная взаимосвязь. Горизонтальная зональность определяет тип высотной поясности. В каждой горизонтальной зоне горы обладают своим набором высотных поясов. Количество высотных поясов зависит от высоты гор и их местоположения. Чем выше горы и чем ближе к экватору они расположены, тем разнообразнее у них спектр поясов.

Пространственно-временные особенности современного функционирования и изменения географической оболочки. В настоящее время глобальные изменения в географической оболочке рассматриваются как результат естественной эволюции Земли и антропогенного воздействия. Эволюцию географической оболочки определяет ряд важных природных планетарных процессов (рис. 196-6).

В истории Земли были периодические колебания (чередование активных и относительно спокойных тектонических эпох, планетарных трансгрессий и регрессий Мирового океана, ледниковых периодов и т. д.) и постоянные изменения газового состава атмосферы, планетарного рельефа, видового разнообразия органического мира, ландшафтов и т. д. Появление человека и постепенное превращение его в «геологическую силу» нарушило сложившиеся в природе равновесие и упорядоченность. Хозяйственная деятельность человека стала существенно влиять на естественное развитие географической оболочки, масштабы освоения и способы использования территории Земли.

![]() Клуб знатоков-географов. Человек как биосоциальный организм имеет богатую историю отношений с окружающей природной средой. Человечество пережило эпоху плейстоценовых оледенений, изменения уровня океана от −100 до +50 м, экстремальные колебания сезонных температур от −80 до +45 °С, парниковый эффект, когда концентрация углекислого газа в атмосфере была в 1,5 раза выше, чем сейчас.

Клуб знатоков-географов. Человек как биосоциальный организм имеет богатую историю отношений с окружающей природной средой. Человечество пережило эпоху плейстоценовых оледенений, изменения уровня океана от −100 до +50 м, экстремальные колебания сезонных температур от −80 до +45 °С, парниковый эффект, когда концентрация углекислого газа в атмосфере была в 1,5 раза выше, чем сейчас.

Воздействие человека на географическую оболочку подразделяются на преднамеренное и непреднамеренное.

Преднамеренное воздействие происходит в процессе материального производства с целью удовлетворения определённых потребностей общества. К преднамеренным воздействиям относится строительство гидроэлектростанций для нужд энергетики и орошения, вырубка леса для деревообрабатывающей промышленности или с целью расширения земледельческих площадей и т. д. Такие воздействия являются объектом экономики: они планируются, финансируются, контролируются, нормируются и т. д.

Непреднамеренное воздействие проявляется как побочный эффект преднамеренного. Например, при производстве энергии выделяются сажа, газы — диоксид углерода, сернистый ангидрид и др.

В начале XXI в. воздействие человека на природную среду достигло планетарных масштабов и привело к значительным изменениям свойств, структуры и тенденций развития географической оболочки.

![]() Подведём итоги. Основными свойствами географической оболочки являются её непрерывность и …, движение и … …, ритмичность, саморегулирование и обратимость процессов, закон перехода количества в …, географическая зональность. Наиболее крупные зональные подразделения географической оболочки — … … . Природные зоны отличаются друг от друга типами … и почв, …, …, геохимическими и другими процессами. Воздействие человека на географическую оболочку подразделяется на … и … .

Подведём итоги. Основными свойствами географической оболочки являются её непрерывность и …, движение и … …, ритмичность, саморегулирование и обратимость процессов, закон перехода количества в …, географическая зональность. Наиболее крупные зональные подразделения географической оболочки — … … . Природные зоны отличаются друг от друга типами … и почв, …, …, геохимическими и другими процессами. Воздействие человека на географическую оболочку подразделяется на … и … .

![]() Проверим свои знания. 1. Какое строение характерно для географической оболочки? 2. Какие свойства характерны для географической оболочки? 3. Как человек воздействует на географическую оболочку?

Проверим свои знания. 1. Какое строение характерно для географической оболочки? 2. Какие свойства характерны для географической оболочки? 3. Как человек воздействует на географическую оболочку?

![]() От простого к сложному. 1. Как вы понимаете свойства непрерывности и единства географической оболочки? 2. Что общего и чем отличаются горизонтальная и вертикальная географические зональности? 3. Какие природные и антропогенные факторы в настоящее время в большей степени влияют на глобальные изменения в географической оболочке?

От простого к сложному. 1. Как вы понимаете свойства непрерывности и единства географической оболочки? 2. Что общего и чем отличаются горизонтальная и вертикальная географические зональности? 3. Какие природные и антропогенные факторы в настоящее время в большей степени влияют на глобальные изменения в географической оболочке?

![]() От теории к практике. 1. Какое практическое значение имеет знание о закономерностях развития географической оболочки? 2. Приведите примеры влияния природных факторов и хозяйственной деятельности человека на функционирование географической оболочки в вашей местности.

От теории к практике. 1. Какое практическое значение имеет знание о закономерностях развития географической оболочки? 2. Приведите примеры влияния природных факторов и хозяйственной деятельности человека на функционирование географической оболочки в вашей местности.