§ 6. АНТРОПОГЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | География. 11 класс |

| Книга: | § 6. АНТРОПОГЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Вторник, 19 Август 2025, 05:39 |

Проблема парникового эффекта. Земля находится в состоянии теплового равновесия. Средние годовые температуры земной поверхности и атмосферы в любой точке Земли мало меняются от года к году. Это означает, что на верхней границе атмосферы солнечная радиация уравновешивается излучением Земли. Но не всё излучение Земли уходит в космическое пространство. Его значительная часть поглощается находящимися в атмосфере водяным паром и парниковыми газами. В результате естественного парникового эффекта средняя температура поверхности Земли равна +15 °С, а без парникового эффекта она была бы –18 °С.

Парниковый эффект — нагрев нижних слоёв атмосферы, вызванный поглощением теплового излучения земной поверхности содержащимися в тропосфере парниковыми газами.

Явление естественного парникового эффекта позволяет поддерживать на поверхности Земли температуру, при которой стало возможным возникновение и развитие жизни. Это было обусловлено естественными изменениями климата в последние несколько миллионов лет. Физические процессы, из-за которых парниковые газы могут повысить температуру воздуха, известны с конца XIX в. Но до недавнего времени антропогенным парниковым газам придавалось мало значения. До конца 70-х гг. ХХ в. учёные предполагали, что в будущем Землю ожидает новый ледниковый период. Причём антропогенные выбросы парниковых газов замедлят этот процесс, но вряд ли изменят его. Но в конце XX в. влияние человека на ход природных процессов значительно возросло. Антропогенное увеличение концентрации парниковых газов приводит к повышению температуры поверхности Земли, изменению климата и негативным геоэкологическим последствиям (рис. 30).

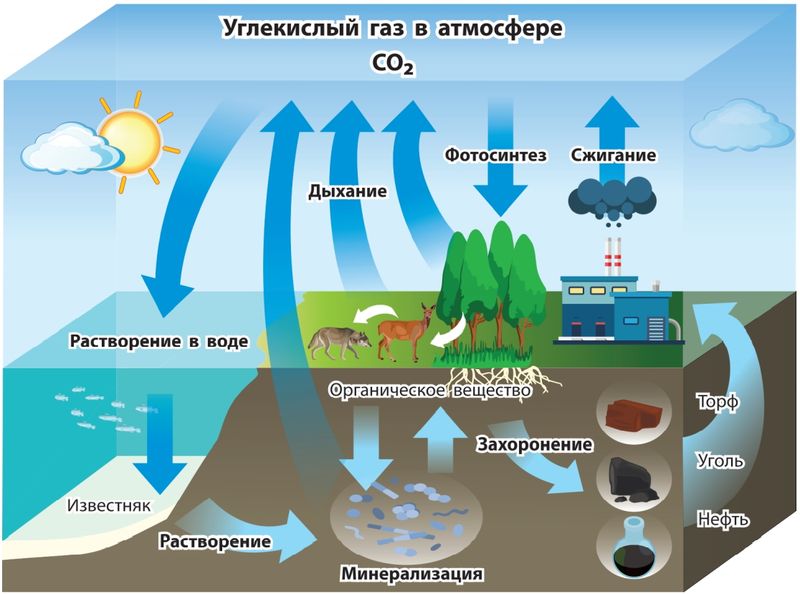

К парниковым газам относят диоксид углерода, метан, хлорфторуглероды (ХФУ), оксид азота, озон и прочие газы (рис. 31).

![]() Клуб знатоков-географов. Примерно 65 % антропогенных выбросов углекислого газа в атмосферу связано со сжиганием ископаемого топлива (нефти, газа, угля и др.) и 35 % — с уменьшением его поглощения, вызванного освоением новых земель и массовой вырубкой лесов. При этом примерно 45 % от общего количества выбросов углекислого газа остаётся в атмосфере, 30 % — поглощается океаном, а остальная часть усваивается биосферой.

Клуб знатоков-географов. Примерно 65 % антропогенных выбросов углекислого газа в атмосферу связано со сжиганием ископаемого топлива (нефти, газа, угля и др.) и 35 % — с уменьшением его поглощения, вызванного освоением новых земель и массовой вырубкой лесов. При этом примерно 45 % от общего количества выбросов углекислого газа остаётся в атмосфере, 30 % — поглощается океаном, а остальная часть усваивается биосферой.

![]() Поработаем с атласом. Проанализируйте с помощью карт атласа пространственное распределение объёмов выбросов диоксида углерода по странам мира.

Поработаем с атласом. Проанализируйте с помощью карт атласа пространственное распределение объёмов выбросов диоксида углерода по странам мира.

При современном уровне выбросов диоксида углерода концентрация его в атмосфере будет постоянно увеличиваться (рис. 32). Метан играет заметную роль в парниковом эффекте. Концентрация метана в атмосфере увеличилась примерно вдвое по сравнению с доиндустриальным временем и продолжает расти со скоростью около 0,8 % в год. Доля оксида азота в суммарном парниковом эффекте небольшая. Но его концентрация в атмосфере также увеличивается. Хлорфторуглероды — это вещества, синтезируемые человеком и содержащие хлор, фтор и бром. В настоящее время производство ХФУ в мире контролируется международными соглашениями по защите озонового слоя. В результате их концентрация в атмосфере начала сокращаться. Озон — парниковый газ, находящийся как в стратосфере, так и в тропосфере. Но определить его значение в парниковом сложнее по сравнению с другими газами, так как территориальное распределение этого газа очень изменчиво.

Воздействие тропосферных аэрозолей на парниковый эффект. Аэрозоли — мельчайшие частицы твёрдого или жидкого вещества, находящиеся в воздухе или газе во взвешенном состоянии. В атмосфере аэрозольные загрязнения воспринимаются в виде дыма, тумана. По своему происхождению аэрозоли подразделяют на естественные и искусственные. Природные аэрозоли поступают в тропосферу при извержении вулканов, сгорании метеоритов, возникновении пылевых бурь, а также при лесных и степных пожарах.

![]() В мире всё взаимосвязано. Как изменяется концентрация аэрозолей с высотой?

В мире всё взаимосвязано. Как изменяется концентрация аэрозолей с высотой?

Основными источниками искусственных аэрозольных загрязнений воздуха являются тепловые электростанции, которые потребляют уголь высокой зольности, обогатительные фабрики, металлургические, цементные, магнезитовые, сажевые заводы, нефтеперерабатывающие, нефтехимические и другие подобные предприятия. Аэрозольные частицы от этих источников отличаются большим разнообразием химического состава.

Аэрозоли влияют на радиационный баланс Земли непосредственно, через поглощение и рассеивание солнечной радиации, и косвенно, как ядра конденсации, играющие важную роль в образовании и развитии облаков. В целом аэрозоли снижают величину радиационного баланса и немного снижают антропогенный парниковый эффект.

![]() Поразмышляем. Какой вид аэрозольного загрязнения более опасен для человека и окружающей среды: природный или антропогенный?

Поразмышляем. Какой вид аэрозольного загрязнения более опасен для человека и окружающей среды: природный или антропогенный?

![]() Мир и Беларусь. Какие источники искусственных аэрозольных загрязнений наиболее характерны для Беларуси?

Мир и Беларусь. Какие источники искусственных аэрозольных загрязнений наиболее характерны для Беларуси?

В отличии от глобального воздействия газов с парниковым эффектом эффект антропогенных атмосферных аэрозолей является локальным. Географическое распространение аэрозолей в воздухе в основном совпадает с промышленными районами мира.

![]() Поработаем с атласом. Найдите на карте страны и регионы, где, по вашему мнению, возможно значительное загрязнение воздуха антропогенными аэрозолями.

Поработаем с атласом. Найдите на карте страны и регионы, где, по вашему мнению, возможно значительное загрязнение воздуха антропогенными аэрозолями.

Гидроклиматические последствия антропогенного парникового эффекта. Накопление парниковых газов в атмосфере и последующее усиление парникового эффекта приводит к повышению температуры приземного слоя воздуха и поверхности почвы. За последние 100 лет средняя годовая температура воздуха на Земле повысилась приблизительно на 0,3–0,6 °С. Особенно заметный рост температуры начался с 1980-х г. ХХ в.

![]() Клуб знатоков-географов. В 2019 г. рекордно высокие температуры в Австралии, Индии, Японии и Европе оказали влияние на здоровье и благосостояние людей. В Японии в конце июля — начале августа 2019 г. имела место сильная тепловая волна, в результате чего более 100 человек погибли и ещё 18 тыс. человек были госпитализированы. Летом 2019 г. Европа пережила две сильные тепловые волны. В июне тепловая волна, затронувшая юго-западные районы Центральной Европы, привела к гибели людей в Испании и Франции. Наиболее сильная жара пришлась на конец июля, затронув большую часть Центральной и Западной Европы. В Нидерландах тепловая волна привела к 2964 смертям.

Клуб знатоков-географов. В 2019 г. рекордно высокие температуры в Австралии, Индии, Японии и Европе оказали влияние на здоровье и благосостояние людей. В Японии в конце июля — начале августа 2019 г. имела место сильная тепловая волна, в результате чего более 100 человек погибли и ещё 18 тыс. человек были госпитализированы. Летом 2019 г. Европа пережила две сильные тепловые волны. В июне тепловая волна, затронувшая юго-западные районы Центральной Европы, привела к гибели людей в Испании и Франции. Наиболее сильная жара пришлась на конец июля, затронув большую часть Центральной и Западной Европы. В Нидерландах тепловая волна привела к 2964 смертям.

Анализ глобальных данных по температурам воздуха позволил впервые сделать научно обоснованный вывод о том, что наблюдаемый рост температуры обусловлен не только естественными колебаниями климата, но и деятельностью человека. Увеличение антропогенного накопления парниковых газов в атмосфере приведёт к дальнейшему усилению парникового эффекта.

![]() Клуб знатоков-географов. В 2018 г. концентрация парниковых газов достигла новых максимумов: глобальные усреднённые молярные доли двуокиси углерода составили 407,8 ± 0,1 частей на миллион, метана — 1869 ± 2 части на миллиард и закиси азота — 331,1 ± 0,1 части на миллиард. Эти значения составляют, соответственно, 147 %, 259 % и 123 % от доиндустриальных уровней 1750 г.

Клуб знатоков-географов. В 2018 г. концентрация парниковых газов достигла новых максимумов: глобальные усреднённые молярные доли двуокиси углерода составили 407,8 ± 0,1 частей на миллион, метана — 1869 ± 2 части на миллиард и закиси азота — 331,1 ± 0,1 части на миллиард. Эти значения составляют, соответственно, 147 %, 259 % и 123 % от доиндустриальных уровней 1750 г.

В соответствии со сценарием наиболее вероятной величины эмиссии парниковых газов, средняя мировая температура приземного слоя воздуха за период с 1990 по 2100 гг. увеличится приблизительно на 2 °С. Последствия изменения климата рассмотрены в § 7.

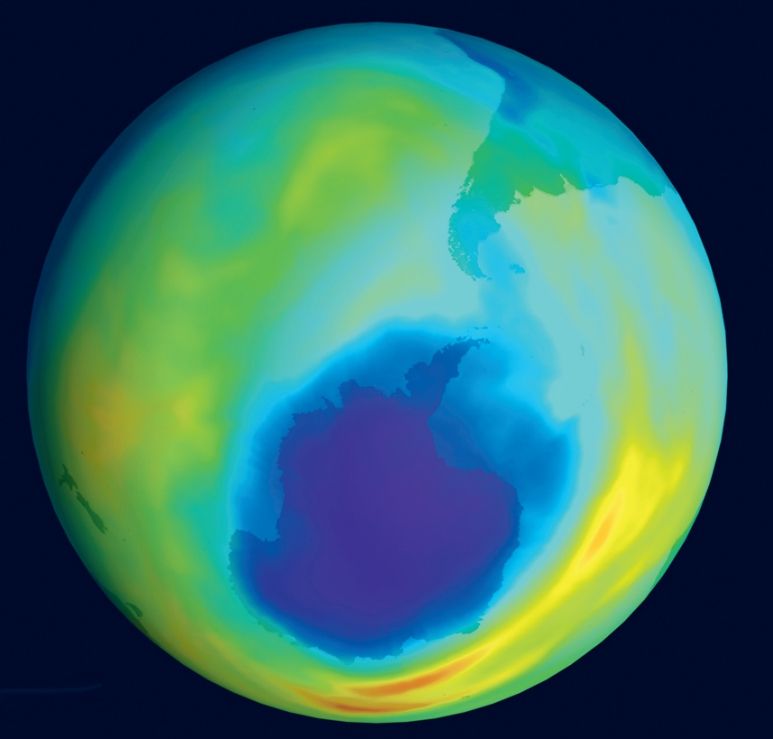

Проблема деградации озонового слоя. Озоновый слой образовался в атмосфере Земли 1,85–0,85 млрд лет назад, когда в ней вследствие фотосинтеза накопилось достаточно кислорода. Только после образования озонового слоя биота смогла распространиться из океанов на сушу. Без него высокоразвитые формы жизни, включая человека, не могли возникнуть.

Озоновый слой отличается значительной изменчивостью во времени и по территории. Это обусловлено колебанием солнечной радиации, циркуляцией атмосферы и антропогенным воздействием. В тропосфере на высоте 15–30 км существует озоновый слой, в котором концентрация озона максимальна. При нормальном приземном давлении весь атмосферный озон образовал бы слой всего 3 мм толщиной. Даже при столь малой мощности озоновый слой в стратосфере играет очень важную роль, защищая живые организмы Земли от вредного воздействия ультрафиолетовой радиации Солнца.

Большой интерес к озону возник в 1970-х гг. В это время были обнаружены антропогенные изменения содержания озона. Они были связаны с выбросом в атмосферу оксидов азота при атомных взрывах, полётах самолётов в стратосфере, использовании минеральных удобрений и сжигании топлива.

Наиболее мощным антропогенным фактором, негативно влияющим на озоновый слой, является выброс в атмосферу ХФУ. Они широко используются при производстве холодильников и кондиционеров, аэрозольных упаковок. Значительно разрушают озон различные соединения брома, которые также являются продуктом человеческой деятельности. Они попадают в атмосферу в результате сельскохозяйственного производства, при сжигании биомассы, работе двигателей внутреннего сгорания и т. д.

Общая оценка влияния деятельности человека на озоновый слой показывает, что в ближайшие годы будет продолжаться его непрерывное истощение. Так, в 1973 г. концентрация озона в атмосфере уменьшилась на 0,5–1 %, в 2000 г. — 3–4 %, а к 2050 г. ожидается уменьшение озона на 10 %. В связи с его исключительной важностью для сохранения жизни на Земле в 1985 г. в Вене была принята Конвенция по охране озонового слоя. В 1987 г. был подписан Монреальский протокол по запрещению выбросов веществ, разрушающих озон, в атмосферу. Его конечная цель — прекращение выпуска и применения озоноразрушающих веществ с заменой их на менее вредные. Генеральная ассамблея ООН в декабре 1994 г. приняла решение объявить 16 сентября Международным днём охраны озонового слоя Земли.

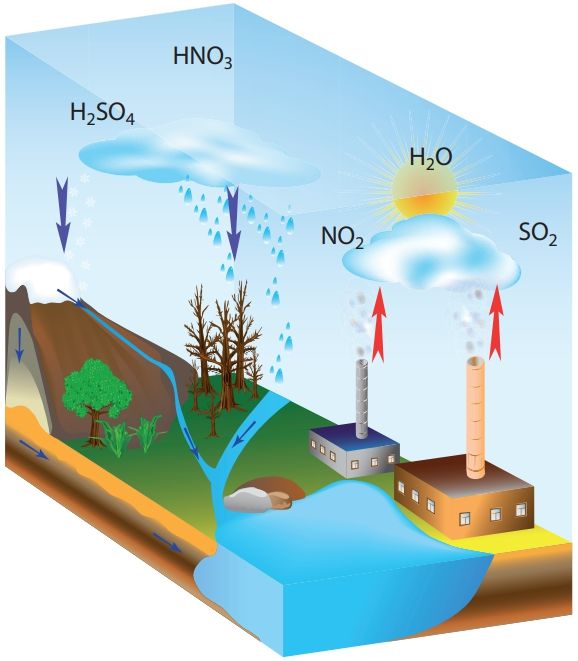

Проблема выпадения кислотных осадков. В естественных условиях атмосферные осадки имеют нейтральную или слабокислую реакцию (рН ≥7). Кислотные осадки (рН <7) бывают двух типов. Сухие, которые обычно выпадают вблизи источника их поступления в атмосферу, и влажные (дождь, снег и пр.), распространяющиеся на большие расстояния.

Основные компоненты кислотных осадков — аэрозоли аммиака, оксидов серы и азота, которые при взаимодействии с атмосферной, гидросферной или почвенной влагой образуют серную, азотную и другие кислоты. Кислотные осадки имеют как естественное, так и антропогенное происхождение. Основные природные причины их возникновения — извержения вулканов, лесные пожары, разрушение почв ветром и др. Причинами антропогенных кислотных осадков является сжигание горючих ископаемых, главным образом угля, на тепловых электростанциях, в котельных, в металлургии, нефтехимической промышленности, на транспорте и пр. (рис. 34).

Попадая в водоёмы, кислотные осадки медленно уничтожают их флору и фауну. Выпадая над полями и лесами, они приводят к гибели сельскохозяйственных посевов и лесной растительности. Даже инженерным сооружениям такие осадки наносят существенный ущерб, разъедая каменные стены зданий и подтачивая железобетонные несущие конструкции.

В настоящее время антропогенные выбросы кислотных соединений в целом по миру превышают их суммарные естественные выбросы. В Европе и Северной Америке вследствие широкого использования ископаемого топлива это соотношение достигает 90 : 10. На этой территории проживает около 14 % населения мира, а в атмосферу поступает примерно 70 % общемирового объёма веществ, образующих антропогенные кислотные осадки. Следует отметить, что роль развивающихся стран в распространении кислотных осадков постоянно увеличивается.

Основной путь снижения кислотных осадков — применение технологических приёмов, уменьшающих выбросы оксидов серы и азота. Это промывка измельчённого угля перед его сжиганием, понижение температуры его сжигания, извлечение серы из отходящих газов и т. п. Другой путь — экономия при использовании энергии.

Кислотные осадки переносятся на значительные расстояния, поэтому борьба с ними должна осуществляться на международном уровне. С этой целью в 1979 г. была принята европейская (с участием США и Канады) Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Благодаря выполнению её положений достигнуты значительные успехи в снижении кислотной реакции компонентов окружающей среды.

Мир и Беларусь. Могут ли в Беларуси выпадать кислотные осадки?

Локальное загрязнение воздуха. Это в основном экологическая проблема больших городов и крупных промышленных предприятий, которая возникла одной из первых в промышленно развитых странах. Наибольшего масштаба эта проблема достигла приблизительно в 1960-х гг. С тех пор благодаря осуществляемым целенаправленным мероприятиям качество воздуха в городах Западной Европы, Северной Америки и Японии улучшилось. Но во всех больших городах развивающихся стран качество воздуха низкое и продолжает ухудшаться. В этих странах население использует различные виды топлива для приготовления пищи, обогрева помещений или освещения. В результате происходит дополнительное загрязнение воздуха. Это один из важнейших факторов, влияющих на здоровье людей и состояние городских и пригородных экосистем. Загрязнение воздуха повышает риск развития острых инфекций нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистых заболеваний, хронических болезней лёгких и рака лёгких.

Подведём итоги. Земля находится в состоянии … равновесия. … эффект — нагрев нижних слоёв атмосферы, вызванный поглощением … излучения земной поверхности содержащимися в тропосфере … газами. К парниковым газам относят … …, метан, …, … …, … и прочие газы. Только после образования … … биота смогла распространиться из … на сушу. В естественных условиях атмосферные осадки обычно имеют … или … реакцию. Локальное … воздуха в основном экологическая проблема больших … и крупных … … .