Вишнёвый сад

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | Русская литература. 10 класс |

| Книга: | Вишнёвый сад |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Понедельник, 18 Август 2025, 16:50 |

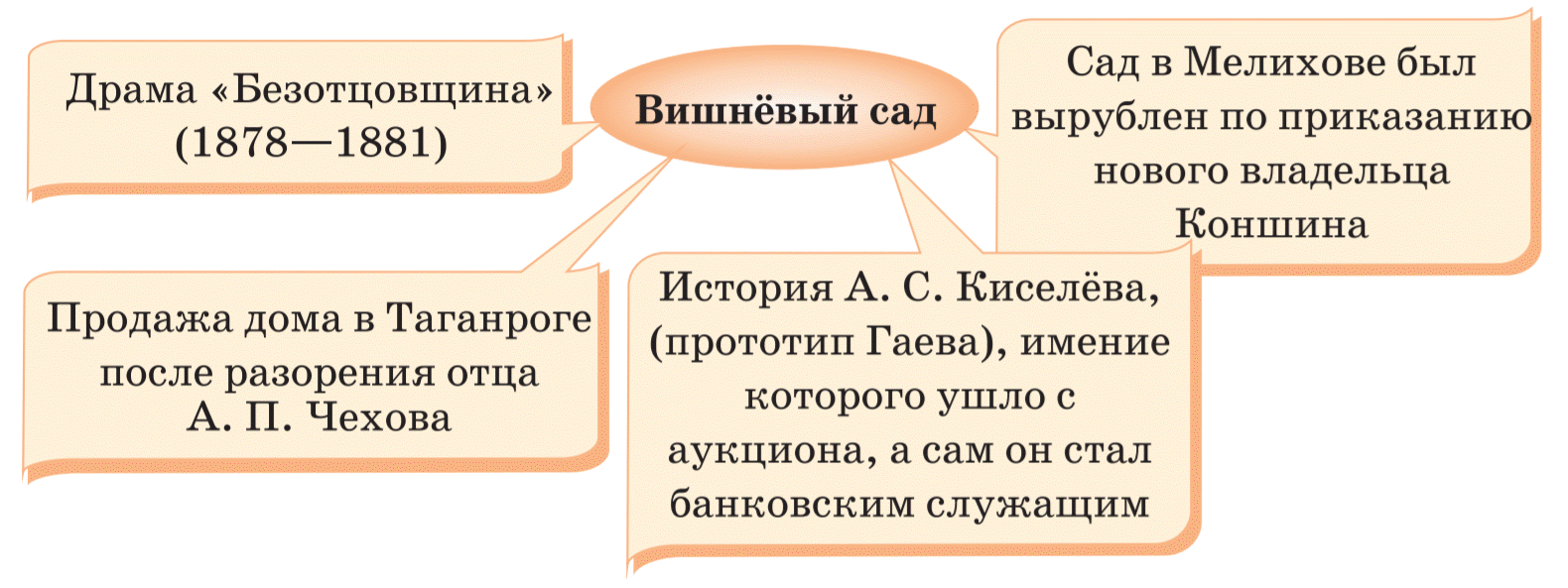

История создания и постановки пьесы. О начале работы над новой пьесой А. П. Чехов писал жене в 1901 году. «Вишнёвый сад» задумывался как лёгкая комедия о продаже старинного помещичьего имения за долги. Сюжет новой пьесы, написанной «против правил», имел несколько источников (схема 28).

|

| Схема 28. Источники сюжета пьесы «Вишнёвый сад» |

|

|

Над пьесой А. П. Чехов работал почти 3 года: мешала болезнь. «Пишу по четыре строчки в день, и те с нестерпимыми мучениями», — жаловался писатель друзьям.

Пьеса предназначалась для постановки в МХТ. Автор в письмах В. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому подробно рассказывал о характерах героев, давал обстоятельные комментарии к каждой сцене.

|

|

Жанровое своеобразие. После премьеры «Вишнёвого сада» разгорелись споры о жанре пьесы.

Постановка пьесы в МХТ имела успех, но не удовлетворила А. П. Чехова. Писатель выражал недовольство общей трактовкой пьесы: «Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев (Станиславский) в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли внимательно моей пьесы». Постановка пьесы в МХТ имела успех, но не удовлетворила А. П. Чехова. Писатель выражал недовольство общей трактовкой пьесы: «Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев (Станиславский) в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли внимательно моей пьесы». |

Различные точки зрения на этот вопрос обобщены в таблице 9.

Авторское жанровое определение подтверждается наличием комических персонажей (Шарлотта Ивановна, Епиходов, Яша, Фирс) и смешных ситуаций (Трофимов падает с лестницы, Гаев обращается с монологом к шкафу, Епиходов опрокидывает стул, роняет букет). Писатель даёт смешные прозвища: Петя — облезлый барин, Епиходов — двадцать два несчастья. Первоначально А. П. Чехов хотел назвать пьесу «Недотёпы», а в заголовке ставил ударение по-своему: «Ви́шневый сад».

К. С. Станиславский так писал о названии пьесы: «...Я понял тонкость: “Ви́шневый сад” — это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но “Вишнёвый сад” дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растёт и цветёт для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого». К. С. Станиславский так писал о названии пьесы: «...Я понял тонкость: “Ви́шневый сад” — это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но “Вишнёвый сад” дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растёт и цветёт для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого». |

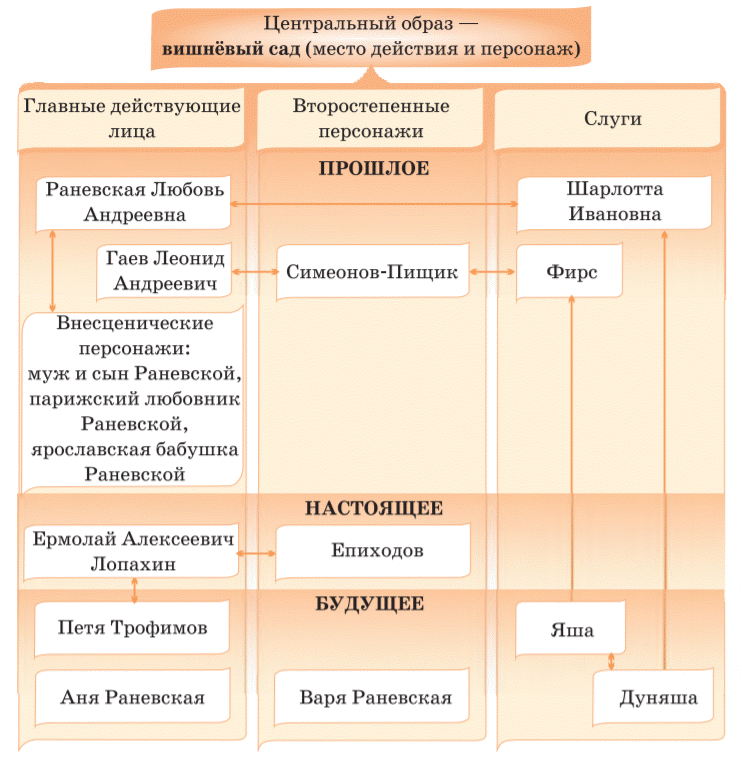

Система образов. В пьесе сложная система образов (схема 29).

|

| Схема 29. Система образов в комедии «Вишнёвый сад» |

Традиционно героев пьесы было принято группировать, называя представителями прошлого России Гаева и Раневскую, её настоящего — Лопахина, а будущего — Петю и Аню. Однако такое разделение персонажей весьма условно, так как Чехов в своей пьесе стремится создать целостный всеобъемлющий образ переломной эпохи. Поэтому у всех героев (при разном возрасте, социальном статусе) много общего. Они все, кроме Лопахина, подчёркивают свою неизменность, моральную беспомощность. В восприятии времени и мира у бывшего крепостного Фирса, Лопахина (сына крепостного крестьянина, а теперь купца), дворянина Гаева, его сестры Раневской и конторщика Епиходова много общего.

Всем им свойственно упорное нежелание расставаться с юношескими мечтами, даже если и понимают их несостоятельность и призрачность. Герои живут с презрением к настоящему, тоской по прошлому и туманными надеждами на будущее.

В пьесе прослеживаются две сюжетные линии — любовная и социальная. По социальному статусу всех героев пьесы можно условно разделить на «хозяев» сада (Гаев, Раневская, Лопахин) и их слуг (Фирс, Шарлотта, Яша, Дуняша), отражающих характеры своих хозяев. Любовную линию представляют две пары — счастливая (Петя Трофимов и Аня) и несчастливая (Лопахин и Варя), а также их пародийное отражение (слуга Яша и влюблённая в него горничная Дуняша). Так, горничная Раневской Дуняша озабочена желанием выйти замуж, она кокетничает с Епиходовым, сделавшим ей предложение, и признаётся в любви Яше. Подражая своей хозяйке, Дуняша называет себя «нежной», «деликатной», «благородной».

Противоположностью расточительного и безответственного Гаева становится Симеонов-Пищик. Он воплощает типические черты русского помещика в период гибели усадебной жизни, социальной необратимости времени.

Двойником легковесной и непрактичной Раневской становится эксцентричная Шарлотта, которая словно выпадает из времени: «У меня нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне всё кажется, что я молоденькая».

Ещё одна пара — слуги Фирс и Яша. Фирс — живое воплощение прошлого, символ эпохи благосостояния. Даже забытый в доме, он сокрушается о Гаеве и произносит одну из главных фраз пьесы: «жизнь прошла, словно и не жил». Яша — лакей Раневской, фигура карикатурная. Он восхищается собой, прячется от матери, безобразно ведёт себя по отношению к Фирсу. Яша просит Раневскую взять его в Париж, так как в России ему оставаться невозможно: «...страна необразованная, народ безнравственный, притом скука...»

Петя Трофимов и Епиходов — два интеллигента. Петя Трофимов («смешной чудак» — так называет его Раневская) вносит в пьесу мотив бодрости, веру в преобразующую силу труда. Но пафосные речи Пети и восторженная вера Ани в его слова не воспринимаются как залог будущего счастья. Снижают образ и прозвища, которые даются Трофимову в пьесе («облезлым барином» назвала его баба в поезде, сам себя он называет «вечным студентом»). Епиходов считает себя «развитым человеком», читающим «замечательные книги». Но он никак не может «понять направления»: «...чего мне, собственно, хочется, жить мне или застрелиться...»

В пьесе особую позицию занимает Лопахин. Это самый сложный и противоречивый образ. Сын крепостного, он от природы наделён тонкой душой, способной чувствовать красоту, но делает свой выбор в пользу практической выгоды. Лопахин единственный, кто способен изменить жизнь этих беспомощных людей, спасти их мир, но не делает этого. Герой благоговеет перед Раневской: «Хороший она человек, лёгкий, простой». Это фактически признание в любви, которое объясняет, почему Ермолай Алексеевич так и не сделал предложения Варе, зачем практичный купец даёт взаймы хозяйке вишнёвого сада, советует, как спасти имение. Раневская тоже расположена к Лопахину и не прочь выдать за него Варю, но не более. Положительным моментом в характере героя является то, что он, по его же словам, «себя помнит». Единственный, кто не любит Лопахина, — Гаев. Он так характеризует будущего хозяина вишнёвого сада: «Хам. Впрочем, пардон... Варя выходит за него замуж, это Варин женишок». И всё-таки Лопахин не всегда вызывает симпатию: «За всё могу заплатить!» — заявляет он после покупки имения, что характеризует героя как «пошлого» человека, всё привыкшего измерять рублём.

У Чехова сосуществуют, тесно связаны практик Лопахин и мечтатель Трофимов. «Твой отец был мужик, мой — аптекарь, и из этого не следует решительно ничего», — говорит Петя Трофимов Лопахину. Героев сближает неудовлетворённость жизнью и ожидания, связанные с её переменами (поэтому границы между сословиями исчезли), их волнуют одинаковые вопросы, обоим знакомо чувство тоски, вызванное «дурацкой» жизнью. Потому так легко они общаются в последнем акте «Вишнёвого сада». Для Пети смысл жизни заключается в том, чтобы идти в первых рядах к высшей правде, к высшему счастью, и он верит, что если не дойдёт сам, то дойдут другие. Лопахин, измученный неопределённостью, пустой и ненужной суетой в доме Раневской, ждёт часа, когда он начнёт работать «подолгу, без устали». Тогда ему станет легче, в жизни появится смысл. Трофимов, хотя и сравнивает с хищным зверем, уважает Лопахина: «...Всё-таки я тебя люблю. У тебя тонкие нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая нежная душа...» Лопахин предлагает Трофимову помощь — так объединяются, по сути, антагонисты: Лопахин — представитель буржуазии и революционер-демократ Трофимов.

И Лопахин, и Петя Трофимов, и Варя и Аня Раневские — это стремящаяся к жизнетворчеству молодёжь. Они противопоставлены «тоскующим» героям Чехова, представителям уходящего дворянства — Раневской и Гаеву.

Раневская Любовь Андреевна, 5 лет прожившая за границей, вернулась на время в Россию, чтобы продать имение. Драма Раневской заключается в конфликте между её желанием жить по-старому, как это было до долгов, и полной невозможностью возврата к прошлому. Она сама не осознаёт этой пропасти между «сегодня» и «вчера» и не задумывается о «завтра». Об этом говорит её дочь Аня: «... у неё ничего не осталось, ничего. ...И мама не понимает! Сядем на вокзале обедать, и она требует самое дорогое и на чай лакеям даёт по рублю». Всё это делает Любовь Андреевну легкомысленной и праздной: она даёт золотой прохожему, заказывает оркестр на вечер, когда состоялась продажа самого имения. Раневская в итоге едет назад в Париж к человеку, телеграммы от которого ещё недавно рвала не читая.

Гаев Леонид Андреевич — брат Раневской. Ему 51 год, но за ним по-прежнему ухаживает восьмидесятисемилетний слуга Фирс. Гаев любит играть в бильярд, поэтому в его речи немало выражений из этой сферы. Он болтлив, причём наличие собеседника для него совсем не обязательно. Об этом свидетельствует его знаменитый монолог к шкафу или разговор с половыми в трактире, которым Гаев пытается рассказывать о декадентах. Считает себя прогрессивным человеком, которого «мужик любит», но утверждает, что своё состояние «проел на леденцах». В начале пьесы Гаев предлагает несколько вполне реалистичных способов найти деньги и выкупить сад (например, попросить в долг у тётушки, пойти работать самому), но ни один из них даже не попытался реализовать. Поэтому в конце пьесы, когда герой устраивается служащим в банк, Лопахин сомневается в успешности этого поступка.

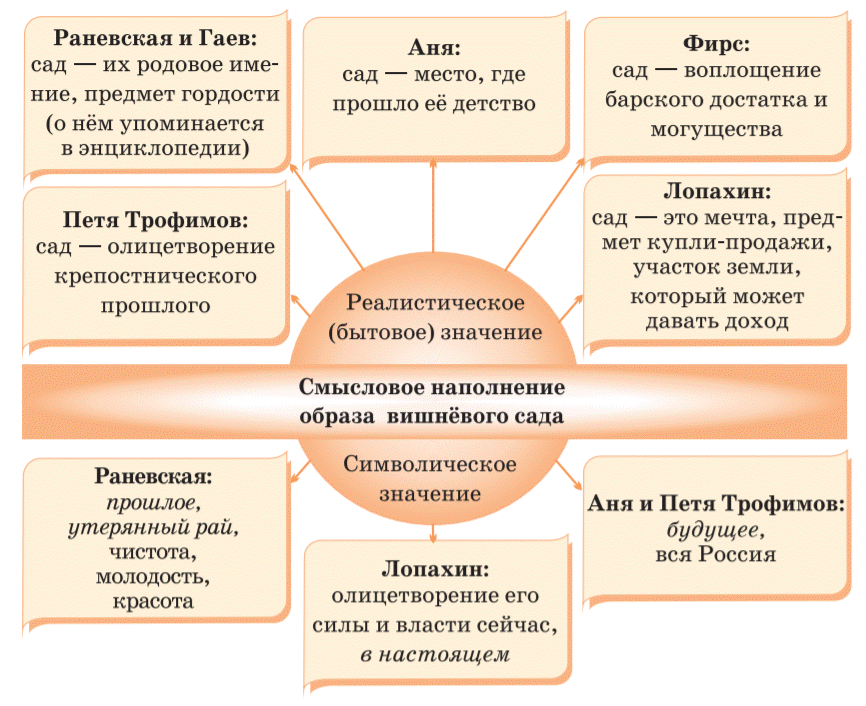

Образ сада. Вишнёвый сад — это не только место, где разворачиваются события пьесы. Это полноценное действующее лицо в произведении: его любят и жалеют. Сад изменяется по ходу действия: в начале пьесы он цветёт, а в четвёртом действии его рубят — сад погибает. Он имеет конкретное реалистическое понимание (имение, сад, его плоды) и обобщённо символическое значение (схема 30).

В отношении к саду проявляется сущность героев. Раневская и Гаев нежно любят свой сад, но не находят в себе силы его продать и в итоге его теряют. Раневская демонстрирует свою неприспособленность к жизни, непрактичность, отказываясь от совета Лопахина: «Дача и дачники — это так пошло, простите». Гаев отдаёт себе отчёт в том, что «сад продадут за долги», придумывает разные способы его спасения, но не реализует их.

Лопахин не хочет передавать сад в чужие руки — и покупает его. Себя он считает частью этого сада, поскольку его отец был крепостным у родителей Раневской и Гаева, но он не понимает красоты, поэтичности сада. Покупка сада Лопахиным символична: она указывает на смену правящих классов в России.

|

| Схема 30. Символика сада в пьесе |

Место дворянства занимают предприниматели, вроде Лопахина, буржуа. С ними связано настоящее России.

Петя и под его влиянием Аня мечтают о новом саде, но забывают об уже существующем. Для них сад — это абстрактное будущее, не связанное с историческим прошлым и семьёй. Показательны слова Пети Трофимова: «Вся Россия — наш сад». Таким образом, сад ассоциируется с Россией вообще, поэтому его вырубка в финале становится предвестием трагических перемен в судьбе страны.

Художественные особенности пьесы. Основу сюжета пьесы «Вишнёвый сад» составляет не социальный конфликт, его попросту нет: к Раневской все относятся хорошо и стараются помочь ей в трудной ситуации. Нет в комедии привычного конфликта поколений или противостояния людей из разных социальных групп. Нет и сложной интриги: с самого начала известно, что имение придётся продать. Любовная линия только намечена: все ожидают, что Лопахин сделает предложение Варе, а он, похоже, влюблён в саму Раневскую. Действие организует внутренний конфликт героев, прежде всего, это конфликт со временем и, как следствие, недовольство каждого своей жизнью. Ожидания героев не реализуются в действительности: общее стремление сохранить сад приводит к обратному — его вырубке.

В комедии мало действия, но много воспоминаний и разговоров. При этом слова и поступки героев не соответствуют друг другу. Ярким примером такого несовпадения является третье действие: имение продаётся с аукциона, а в это время Раневская устраивает бал. Внутренняя драма каждого героя оказывается важнее внешних событий (так называемые подводные течения). Отсюда и «слезливость» действующих лиц, которая обнажает авторскую иронию и должна вызывать не сострадание к героям, а смех.

В «Вишнёвом саде» внешнее действие вынесено за сцену. Передаётся лишь реакция героев на происходящее (например, об аукционе рассказывает Лопахин, сама Раневская вспоминает о продаже сада во время бала: «...судьба моя решается»). О вырубке сада говорит только ремарка (слышится «стук топора по дереву»). Местами авторские ремарки значительны по объёму и похожи на часть рассказа, например, первая ремарка пьесы, где описывается комната Любови Александровны. В таких ремарках в произведении отчётливо слышен голос автора.

Пьеса начинается приездом Раневской и заканчивается тем, что все уезжают: Лопахин — в Харьков, Петя — в Москву, Раневская — в Париж. Этим автор подчёркивает жизненность пьесы, обыденность ситуации, описанной в ней. Финал комедии оказывается открытым. На сцене появляется Фирс, которого в спешном отъезде забыли в доме. Старый слуга — воплощение прежней России, которая уходит, умирает, как в скором времени умрёт и Фирс. Особую окраску последней сцене придают звук лопнувшей струны и стук топора по дереву — символические образы, показывающие завершение одной эпохи и начало другой.