§ 31-3. Африка южнее Сахары

![]() Колониальное освоение Африки – это удар по естественному ходу истории африканских народов или основа для их быстрого развития?

Колониальное освоение Африки – это удар по естественному ходу истории африканских народов или основа для их быстрого развития?

![]() Каково географическое положение Африки южнее Сахары? Какими были взаимоотношения европейских государств и стран Африки в Средние века? Какие морские путешествия в Африку были совершены европейцами? (География, 8 класс; история Средних веков, 6 класс; история Нового времени, 7 класс; § 23 данного учебного пособия)

Каково географическое положение Африки южнее Сахары? Какими были взаимоотношения европейских государств и стран Африки в Средние века? Какие морские путешествия в Африку были совершены европейцами? (География, 8 класс; история Средних веков, 6 класс; история Нового времени, 7 класс; § 23 данного учебного пособия)

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | Всемирная история с древнейших времен до конца XVIII в. 10 класс |

| Книга: | § 31-3. Африка южнее Сахары |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Пятница, 29 Август 2025, 09:48 |

Оглавление

- 1. Природно-климатические условия проживания человека. Образ жизни африканцев

- 2. Основные государственные образования

- 3. Колониальное вмешательство европейцев

- 4. Торговля рабами и ее последствия для Африканского континента

- 5. Традиционные религиозные верования африканцев и распространение христианства и ислама

- Вопросы

1. Природно-климатические условия проживания человека. Образ жизни африканцев

Африканский континент хранит немало тайн и загадок. Две тысячи лет назад на нем проживало около 4 млн человек, к началу Нового времени — почти 150 млн. За это время люди расселились по всей территории Африки, приспособились к окружающей среде и климату. Успешное освоение континента племенами, образ жизни которых почти не менялся на протяжении столетий, и теперь вызывает удивление исследователей.

Африканский континент хранит немало тайн и загадок. Две тысячи лет назад на нем проживало около 4 млн человек, к началу Нового времени — почти 150 млн. За это время люди расселились по всей территории Африки, приспособились к окружающей среде и климату. Успешное освоение континента племенами, образ жизни которых почти не менялся на протяжении столетий, и теперь вызывает удивление исследователей.

История Северной Африки начиная с периода Средневековья тесно связана с арабо-мусульманской цивилизацией. Среди населения Африки южнее Сахары преобладали представители негроидной расы, говорившие на языках банту. На рубеже Средних веков и Нового времени африканские народы, проживавшие здесь, находились на разных этапах общественного развития. Большая часть населения Тропической и Южной Африки жила в условиях первобытнообщинного строя. Жили большими патриархальными семьями, состоявшими из трех-четырех поколений родственников по мужской линии. Поле обрабатывалось коллективно, глава семьи руководил распределением доходов и расходов. Несколько таких семей объединялись в соседскую общину, несколько общин — в племя. Во главе племени стояли вождь и совет старейшин.

История Северной Африки начиная с периода Средневековья тесно связана с арабо-мусульманской цивилизацией. Среди населения Африки южнее Сахары преобладали представители негроидной расы, говорившие на языках банту. На рубеже Средних веков и Нового времени африканские народы, проживавшие здесь, находились на разных этапах общественного развития. Большая часть населения Тропической и Южной Африки жила в условиях первобытнообщинного строя. Жили большими патриархальными семьями, состоявшими из трех-четырех поколений родственников по мужской линии. Поле обрабатывалось коллективно, глава семьи руководил распределением доходов и расходов. Несколько таких семей объединялись в соседскую общину, несколько общин — в племя. Во главе племени стояли вождь и совет старейшин.

В то же время у многих народов шел процесс разрушения родоплеменных отношений. Проявлялось это прежде всего ростом имущественного неравенства. Земля, скот, лучшие пастбища захватывались родовой и племенной «верхушкой». Доходы, поступавшие в виде приношений от рядовых общинников, распределялись между вождем и его окружением. Только незначительная часть поступлений использовалась для совершенствования вооружения и на другие общеплеменные нужды. Таким образом, постепенно создавались предпосылки для формирования государственности.

2. Основные государственные образования

На территории Африки южнее Сахары возникали, развивались и распадались многочисленные государства. Зоной развитой государственности являлись отдельные районы Северо-Восточной и Экваториальной Африки. Основную массу населения здесь составляли лично свободные крестьяне-общинники, выполнявшие повинности в пользу местной знати. Использовался и труд рабов, но рабство носило патриархальный характер.

На территории Африки южнее Сахары возникали, развивались и распадались многочисленные государства. Зоной развитой государственности являлись отдельные районы Северо-Восточной и Экваториальной Африки. Основную массу населения здесь составляли лично свободные крестьяне-общинники, выполнявшие повинности в пользу местной знати. Использовался и труд рабов, но рабство носило патриархальный характер.

В XVI–XVIII вв. в Африке существовало несколько сильных государств. Крупнейшими из них были Сонгаи (бассейн Сенегала и Нигера), Конго и Эфиопия.

Сонгаи достигло своего расцвета в XV–XVI вв. в правление Аскии Мухаммеда, прозванного Великим (1493–1528). Он умело руководил завоеванными ранее территориями, создав эффективный аппарат управления. При наличии в государстве свободы вероисповедания он отдавал предпочтение исламу. В его правление были возведены мечети, открыты религиозные школы. Для развития сельского хозяйства он приказал построить новые ирригационные каналы. Аския Мухаммед также поощрял торговлю. При нем была введена единая система мер и весов. В крупных торговых центрах он назначал специальных инспекторов. Конец правления Аскии Мухаммеда был омрачен борьбой его сыновей за трон. Многочисленные гражданские войны стали причиной заката государства Сонгаи.

С XIV в. в Тропической Африке располагалось государство Конго. Его расцвет пришелся на XV в., а с приходом сюда европейцев начался постепенный упадок. Междоусобицы и нападения соседних племен активно использовали в своих целях португальцы. Правители Конго, надеявшиеся на помощь португальцев в войне с соседями, приняли христианство. Были даже установлены дипломатические отношения с Португалией и Римом.

Однако внутренняя борьба за власть ослабляла государство. К XIX в. Конго фактически распалось, поэтому не смогло оказать сопротивление европейским колонизаторам.

Наиболее развитой страной в Африке южнее Сахары являлась Эфиопия, в которой с IV в. утвердилось христианство. Глава государства носил титул негус — «царь царей». Его чиновникам и христианской церкви принадлежали обширные земельные владения. Крестьяне выполняли в их пользу барщину и платили церковную десятину. Большое значение в экономике страны имело рабовладение. В начале XVI в. Эфиопия с помощью португальцев отразила нападение турок-османов. Затем были изгнаны и португальцы, попытавшиеся закрепиться в стране. В XVII–XVIII вв. Эфиопия переживала смутное время. В результате внутренних распрей она оказалась раздробленной на несколько самостоятельных княжеств.

3. Колониальное вмешательство европейцев

С началом европейской колониальной экспансии закончился период относительной изоляции африканских народов. Процесс их естественного и самостоятельного развития был прерван. Проникновение в Африку европейских государств, работорговля, длительная колониальная зависимость неузнаваемо изменили образ жизни людей, весь облик традиционного африканского общества. С началом Нового времени история Африки, во многом трагичная, но и поучительная, оказалась тесно связанной с историей Европы и Америки.

С началом европейской колониальной экспансии закончился период относительной изоляции африканских народов. Процесс их естественного и самостоятельного развития был прерван. Проникновение в Африку европейских государств, работорговля, длительная колониальная зависимость неузнаваемо изменили образ жизни людей, весь облик традиционного африканского общества. С началом Нового времени история Африки, во многом трагичная, но и поучительная, оказалась тесно связанной с историей Европы и Америки.

Европейская экспансия началась еще в XV в. Особенно активно в ней участвовали Португалия и Испания. Португальцы колонизировали острова Зеленого Мыса, а к концу XVI в. закрепились на побережье Западной Африки. Из Африки вывозили золото, слоновую кость, а затем и «живой товар» — африканцев, предназначавшихся для рабского труда на плантациях Американского континента. Сами за себя говорят португальские названия отдельных районов гвинейского побережья: Перечный Берег, Берег Слоновой Кости, Золотой Берег, Невольничий Берег. За 70 лет, с 1530 по 1600 г., португальцы вывезли в Америку около 900 тыс. африканцев. В XVII в. в борьбу за захват чернокожих рабов и африканских земель вступили Голландия, Англия, Франция и другие европейские страны.

Европейская экспансия началась еще в XV в. Особенно активно в ней участвовали Португалия и Испания. Португальцы колонизировали острова Зеленого Мыса, а к концу XVI в. закрепились на побережье Западной Африки. Из Африки вывозили золото, слоновую кость, а затем и «живой товар» — африканцев, предназначавшихся для рабского труда на плантациях Американского континента. Сами за себя говорят португальские названия отдельных районов гвинейского побережья: Перечный Берег, Берег Слоновой Кости, Золотой Берег, Невольничий Берег. За 70 лет, с 1530 по 1600 г., португальцы вывезли в Америку около 900 тыс. африканцев. В XVII в. в борьбу за захват чернокожих рабов и африканских земель вступили Голландия, Англия, Франция и другие европейские страны.

4. Торговля рабами и ее последствия для Африканского континента

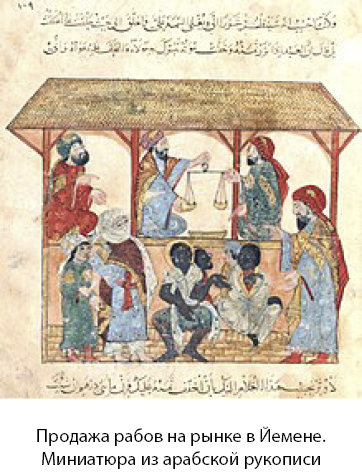

Начало атлантической торговле рабами с западного побережья Африки положили в 1441 г. португальцы. Своего пика она достигла спустя три столетия. Вслед за португальцами работорговлей занялись голландцы, отвоевавшие у них бо́льшую часть атлантического побережья. Португальская монополия к началу XVIII в. была нарушена англичанами.

Начало атлантической торговле рабами с западного побережья Африки положили в 1441 г. португальцы. Своего пика она достигла спустя три столетия. Вслед за португальцами работорговлей занялись голландцы, отвоевавшие у них бо́льшую часть атлантического побережья. Португальская монополия к началу XVIII в. была нарушена англичанами.

Европейская работорговля сыграла роковую роль в судьбах народов, живших южнее Сахары. Рабство существовало в Африке и до прихода европейцев, но оно носило в основном домашний, патриархальный характер. Европейцы же придали торговле людьми невиданные масштабы, превратили ее в источник обогащения. Проблема нехватки дешевой рабочей силы в колониях на Американском континенте была решена путем ввоза рабов-африканцев.

Торговля рабами имела самые губительные последствия для Африки. Превращенная в «заповедное поле» охоты на людей, Африка потеряла многие десятки миллионов человек. Работорговля стала одной из важнейших причин отсталости ее народов и облегчила европейским колонизаторам захват Африканского континента.

5. Традиционные религиозные верования африканцев и распространение христианства и ислама

Верования разных народов Африки были схожими. Главное, что их объединяло, — это культ предков, развитый как у земледельческих, так и у скотоводческих племен. И в этом нет ничего удивительного. Ведь большинство африканских народов находились на стадии патриархальнородового строя или перехода к ранней государственности.

Наиболее распространенной была семейно-родовая форма культа предков. Каждая семья почитала духов предков по отцовской и материнской линии. Считалось, что эти невидимые существа покровительствуют семье и роду, являясь родственникам наяву в виде животных или во сне. Африканцы верили, что духи любят, чтобы о них заботились, а за невнимание к ним могут прогневаться и принести членам семьи, рода различные болезни и другие несчастья. Вот почему каждый умерший становился объектом особого почитания. Проведением обрядов и совершением жертвоприношений руководил старший в семье мужчина.

Существовали также другие культы. Земледельцы, например, придавали большое значение культу аграрных божеств-покровителей. Они поклонялись общинным духам и богам. Во всех поселках и деревнях почитали местных божеств — повелителей рек, лесов, холмов и долин. Они представлялись злыми и враждебными по отношению к человеку, если их не умилостивить.

Не надеясь на общинных духов-покровителей, каждый человек самостоятельно искал себе опору в мире таинственных сил. В качестве объекта поклонения он мог избрать любой поразивший его воображение предмет: камень, дерево или какое-нибудь изображение — идола. Подобные религиозные верования создавали почву для распространения колдовства, магии и суеверий.

Не надеясь на общинных духов-покровителей, каждый человек самостоятельно искал себе опору в мире таинственных сил. В качестве объекта поклонения он мог избрать любой поразивший его воображение предмет: камень, дерево или какое-нибудь изображение — идола. Подобные религиозные верования создавали почву для распространения колдовства, магии и суеверий.

В отличие от Индии и Ближнего Востока Тропическая Африка не стала колыбелью какой-либо мировой религии. Однако христианство и ислам издавна распространялись во многих африканских странах. Христианство проникало сюда сначала из Византийской империи, затем из Западной Европы, а ислам — из арабского мира.

В отличие от Индии и Ближнего Востока Тропическая Африка не стала колыбелью какой-либо мировой религии. Однако христианство и ислам издавна распространялись во многих африканских странах. Христианство проникало сюда сначала из Византийской империи, затем из Западной Европы, а ислам — из арабского мира.

Еще в начале нашей эры христианство пришло в Египет. Оттуда оно постепенно распространилось в западную часть континента и на восток — в Эфиопию, где с IV в. стало официальной религией. Дальнейшее расширение христианского ареала в Африке было остановлено исламом.

Распространение христианства в Африке южнее Сахары началось с XV в. и было связано с появлением здесь португальцев. В середине XVII в. на юге голландцы основали протестантскую церковь. Однако вплоть до XIX в. население, проживавшее в глубине Африканского континента, придерживалось в основном своих традиционных религий.

В Северную Африку ислам попал в начале VII в. с арабскими завоеваниями. В Африке южнее Сахары эта религия стала активно распространяться с Х в., в основном благодаря торговцам. Некоторые африканские правители также принимали ислам, хотя основное население продолжало исповедовать свои традиционные религии. Так, к примеру, обстояли дела в Сонгайской империи. Торговля в государстве находилась в руках мусульманской «верхушки». Бо́льшую же часть населения составляли скотоводы-язычники. Такие сонгайские правители, как Аския Мухаммед, активно укрепляли ислам.

В целом и ислам, и христианство стали активно влиять на религиозные взгляды населения Африки.

К началу Нового времени Африка была континентом контрастов. Здесь развитые государства соседствовали с племенами, у которых была слабо выражена социальная и имущественная дифференциация. Освоение Африки европейцами имело далеко идущие последствия. С одной стороны, для местного населения это означало начало европейской колониальной экспансии и активизации работорговли. С другой стороны, благодаря европейцам был сделан первый шаг к включению Африки южнее Сахары в общемировую цивилизацию. Заметную роль в развитии общественных и государственных отношений в Африке сыграли ислам и христианство.

Вопросы

![]() 1. Опишите образ жизни африканцев в начале Нового времени. Составьте синквейн.

1. Опишите образ жизни африканцев в начале Нового времени. Составьте синквейн.

2. Охарактеризуйте развитие Сонгайского государства в правление Аскии Мухаммеда.

3. Расскажите о европейской колонизации южной части Африканского континента.

4. Объясните, почему с приходом в Конго европейцев начался постепенный упадок государства.

5. Назовите основные причины упадка, общие для всех африканских государств. Составьте схему.

6. Какие последствия для Африки имела торговля рабами?

7. Какие религиозные верования создавали почву для распространения в Африке колдовства, магии и суеверий?

8. Что представляют собой традиционные африканские верования?

9. Охарактеризуйте процесс распространения христианства и ислама среди африканских народов.