§ 31-2. Цинская империя в Китае

![]() Почему внешняя политика Китая в эпоху правления династии Цин негативно влияла на развитие экономики государства?

Почему внешняя политика Китая в эпоху правления династии Цин негативно влияла на развитие экономики государства?

![]() Почему завоеватели-маньчжуры позаимствовали у китайцев опыт государственного управления, их верования, культурные достижения? С чем был связан переход Китая к политике самоизоляции? (История Нового времени, 7 класс)

Почему завоеватели-маньчжуры позаимствовали у китайцев опыт государственного управления, их верования, культурные достижения? С чем был связан переход Китая к политике самоизоляции? (История Нового времени, 7 класс)

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | Всемирная история с древнейших времен до конца XVIII в. 10 класс |

| Книга: | § 31-2. Цинская империя в Китае |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Пятница, 29 Август 2025, 02:26 |

1. Общество, государство и власть в цинском Китае

XVII в. стал для Китая временем больших исторических перемен. Огромная страна, насчитывавшая 150 млн жителей, была завоевана немногочисленными (не более 700 тыс. человек) маньчжурскими племенами. На протяжении 267 лет (1644–1912) она управлялась чужеземной династией Цин. Это была последняя императорская династия в истории Китая.

По политическому строю цинский Китай являлся неограниченной монархией. Верховная власть принадлежала самодержавному правителю (богдыхану). Он считался Сыном Неба и был фигурой священной. Под страхом смерти запрещалось произносить имя правителя. Даже видеть лицо государя было запрещено. Во время его передвижения окна и двери домов наглухо закрывались.

Социальная структура цинского общества мало изменилась по сравнению со структурой, существовавшей в период правления династии Мин. Основное отличие состояло в том, что маньчжурские завоеватели вошли в новую привилегированную социальную прослойку, стоявшую над всеми сословиями китайского общества. Маньчжуры надолго сохранили обособленность от китайского населения, браки между ними и китайцами были запрещены. Кроме того, маньчжуры распространили на Китай свою систему «знамен», сочетавших и административные, и военные функции.

По китайским законам, сохранившимся и во время правления династии Цин, полноправными группами (сословиями) китайского населения считались шэньши (лица, выдержавшие экзамены на ученую степень), земледельцы, ремесленники и торговцы. Все они имели право участвовать в сдаче экзаменов на получение ученой степени. Однако шэньши принадлежали к правящей верхушке. Что же касается нетитулованных помещиков, то они не выделялись законом в особую группу населения, а рассматривались как часть сословия земледельцев. То же можно сказать и о состоятельных торговцах.

2. Интенсивное развитие городов, ремесел и торговли

К концу XVII в. китайская экономика оправилась от тяжелых потерь, произошедших в годы народного восстания и маньчжурского нашествия. В XVIII в. земледелие переживало период настоящего подъема. Государственный поземельный налог был умеренным, арендная плата держалась на приемлемом уровне.

Возрождались китайские города, между ними восстанавливались прерванные связи. Наблюдался подъем государственного и частного ремесленного производства. Широко распространено было изготовление хлопковых и шелковых тканей. Они производились даже на экспорт. Значительно увеличился объем выпуска фарфоровых изделий, славившихся на весь мир. Свидетельством экономического подъема был рост численности населения, которое к концу XVIII в. составляло около 300 млн человек.

Возрождались китайские города, между ними восстанавливались прерванные связи. Наблюдался подъем государственного и частного ремесленного производства. Широко распространено было изготовление хлопковых и шелковых тканей. Они производились даже на экспорт. Значительно увеличился объем выпуска фарфоровых изделий, славившихся на весь мир. Свидетельством экономического подъема был рост численности населения, которое к концу XVIII в. составляло около 300 млн человек.

В период с конца XVII по конец XVIII в. в Китае наблюдались увеличение производительности труда в сфере сельского хозяйства; заселение малоосвоенных южных регионов; развитие торговли и ремесла; рост городов, восстановление экономических связей между ними. В это же время Пекин стремился оградить свои внутренние рынки от поступления европейских товаров. Голландцы, португальцы и англичане пытались добиться сбыта своей промышленной продукции в Китае. Чтобы предотвратить это, представители династии Цин ввели в 1757 г. запрет на торговлю вдоль всего китайского побережья, за исключением порта Гуанчжоу. Это стало началом «политики самоизоляции» Китая.

Однако период социальной стабильности и экономического подъема был сравнительно недолгим. Уже в последней четверти XVIII в. стали заметны признаки кризиса и нарастания социальной напряженности. Во многом это было связано с завоевательной политикой государства, которая требовала огромных расходов. Покорение одной лишь Центральной Азии обошлось в сумму, равную доходам казны за два года. Около трети государственных налоговых поступлений уходило на охрану границ империи. В результате постепенно увеличивались налоги, которые взимались с земледельцев и ремесленников.

Рост численности населения в стране не сопровождался соответствующим увеличением посевных площадей. Земли стало не хватать, и это приводило к подъему цен на нее и ухудшению условий аренды. Деревенские низы нищали, становились безземельными тружениками, а то и бандитами. Дело дошло до того, что вокруг зажиточных деревень стали сооружаться оборонительные укрепления.

3. Внешняя политика

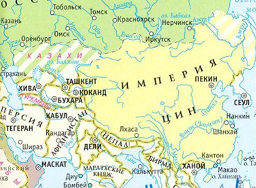

На протяжении XVII–XVIII вв. цинское правительство активно осуществляло агрессивную внешнюю политику, которая соответствовала интересам не только маньчжурских феодалов, но и китайской аристократии. Были завоеваны и присоединены к Китаю земли, населенные кочевыми народами: Монголия и степные территории на западе до Памира. На юго-западе цинских правителей привлекал Тибет, который в конце XVIII в. был насильственно включен в состав Цинской империи.

Менее удачными были завоевательные походы против стран Индокитая — Бирмы и Вьетнама. Оба государства признали сюзеренитет Китая. Однако зависимость была формальной и ограничивалась посылкой в Пекин подарков для богдыхана.

Завоевательная политика правителей из династии Цин привела к значительному увеличению территории Китая, но она истощала казну и постепенно подрывала экономику страны.

Особым направлением политики Китая стало европейское. Цинские власти первое время благожелательно относились к европейцам. Кораблям «западных варваров» было разрешено заходить в порты и вести торговлю. Во второй половине XVII в. Пекин посещали португальские, французские и голландские купцы. Среди иностранцев было немало католических миссионеров, которые распространяли свою религию и особенно стремились обратить в христианство как можно больше людей из высших слоев китайского общества. В правление императора Канси они пользовались влиянием даже при императорском дворе. Это довольно интересный факт, если учесть, что в китайском обществе господствовало представление о европейцах как о «варварах».

Однако в первой половине XVIII в. отношение к иностранцам решительно изменилось. Цинские правители, безусловно, испытывали страх перед далекой неведомой Европой. В то же время господствующий класс Китая экономически не был заинтересован в торговых отношениях с европейцами. Наконец, деятельность христианских миссионеров вызывала недовольство народа. В результате католические церкви были закрыты, а миссионеры высланы из страны.

4. Духовная жизнь и культура

Несмотря на последствия маньчжурского завоевания, китайская культура не утратила связь с традициями предыдущих эпох. Образование, искусство и литература процветали, как и во времена династии Мин.

Основой духовного воспитания и обучения в маньчжурском Китае являлись классические конфуцианские книги, в которых излагались взгляды Конфуция на различные вопросы морали, этики, управления государством, а также описывались всевозможные церемонии, обряды, правила поведения и содержались летописи исторических событий. К этим книгам китайцы относились с особым трепетом и благоговением. Считалось, что в них можно найти ответы на все вопросы и они представляют собой высшее достижение человеческой мысли.

Классические книги, по существу, являлись учебными пособиями для многих поколений китайцев. Однако их освоение было непростым делом, так как они были написаны сотни лет назад на языке, который современники плохо понимали. Изучение конфуцианской мудрости зачастую сводилось к обыкновенному зазубриванию малопонятных текстов.

Школы в Китае были двух типов: государственные и частные. Государственные школы подразделялись на деревенские, уездные, волостные и провинциальные. Обучение во всех них было платным и продолжалось круглый год. Уже на первом году учебы школьник получал в качестве учебника книгу «Троесловие» (XIII в.), излагающую сущность конфуцианской морали. Из нее он должен был заучить наизусть несколько изречений, например: «Существуют три категории отношений: между государем и чиновником, отцом и сыном, мужем и женой; первые основываются на справедливости, вторые — на любви, третьи — на покорности».

За 7–8 лет обучения школьники зазубривали 2–3 тыс. иероглифов и получали минимальные знания по арифметике и китайской истории.

Образованные люди в Китае пользовались большим уважением. Овладение конфуцианской мудростью открывало дорогу к чиновничьей карьере, а значит, к обогащению.

Широкое распространение в Китае получило издание литературы энциклопедического характера, посвященной различным отраслям сельского хозяйства и ремесла. Сами за себя говорят названия отдельных книг: «О продуктах, созданных Небом и добываемых трудом», «Сельскохозяйственная энциклопедия».

В специальных трудах излагались лечебные свойства растений и основы медицины.

После первых контактов с европейцами китайцы проявляли неподдельный интерес к достижениям Запада. Некоторые китайские ученые даже начали изучать латынь. У христианских миссионеров было заимствовано искусство гравюры. Но в целом китайцы сохранили пренебрежительное отношение к европейской культуре и научно-техническим достижениям Европы.

В XVII–XVIII вв. наблюдался подлинный расцвет китайской филологии. Под личным наблюдением императора Канси составлялись энциклопедии и словари. Выдающимся произведением цинской эпохи считается «Словарь китайского языка», содержащий свыше 40 тыс. иероглифов. Огромная иллюстрированная энциклопедия, отпечатанная с медных пластин, составила несколько сотен томов, в которых рассмотрены и описаны почти все известные тогда предметы и понятия.

В это же время китайская литература пополнилась такими всемирно известными произведениями, как романы «Неофициальная история конфуцианства» У Цзинцзы и «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня. Популярностью у горожан пользовались так называемые уличные повести, рассказы. Содержание китайской художественной прозы непривычно для европейца. Реалистичные сюжеты в ней тесно переплетаются с фантастическими элементами и мифологией. Китайские романы, повести и рассказы того времени изобилуют описаниями героических приключений и авантюр, назидательными историями, упоминаниями о всевозможных чудесных явлениях, путешествиях в потусторонний мир, общении со сказочными и сверхъестественными существами. Так, таинственные отшельники и хитроумные лисы-оборотни — главные персонажи знаменитой книги Пу Сунлина «Лисьи чары».

Однако политика династии Цин в области культуры была противоречивой. Литераторы, например, находились под строгим контролем властей. Любая критика маньчжурских порядков сурово наказывалась. В 1770-е гг. тысячи бесценных книг были публично сожжены или запрещены. Этот период в истории китайской культуры можно назвать временем «литературной инквизиции».

Оправившись от социально-политических и экономических потрясений прошлой эпохи, к концу XVII в. Китай во главе с новой династией Цин вошел в период относительной стабильности и процветания. Однако уже к концу XVIII в. государство встало перед лицом новых проблем. Огромные военные расходы и рост численности населения обострили экономические проблемы, а политика самоизоляции лишила китайцев возможности использовать европейские достижения в области науки и техники. Богатые китайские литературные и живописные традиции продолжали развиваться преимущественно на местной культурной почве. На них временами негативно влияла политика маньчжурских властей.

Вопросы

![]() 1. Используя текст параграфа и таблицу «Династия Цин» в пункте 1, охарактеризуйте период правления династии Цин. Составьте развернутый план (тезисы) ответа.

1. Используя текст параграфа и таблицу «Династия Цин» в пункте 1, охарактеризуйте период правления династии Цин. Составьте развернутый план (тезисы) ответа.

2. Какие мероприятия привели к интенсивному развитию городов, ремесел и торговли в Китае в XVIII в.?

3. Назовите причины кризиса правления династии Цин.

4. Охарактеризуйте внешнюю политику цинского правительства с использованием примеров из учебного пособия.

![]() 5. Почему XVIII в. в истории китайской культуры называют периодом «литературной инквизиции»?

5. Почему XVIII в. в истории китайской культуры называют периодом «литературной инквизиции»?

6. Как можно описать процесс воспитания и обучения в маньчжурском Китае, основой которого являлись классические конфуцианские книги со следующими названиями: «Рассуждения и беседы», «Великое учение», «Соблюдение середины», «Книга песен», «Книга истории», «Весна и осень»?

![]() 7. Составьте схему «Образование в Китае XVIII в.», используя материалы параграфа и дополнительные источники информации.

7. Составьте схему «Образование в Китае XVIII в.», используя материалы параграфа и дополнительные источники информации.