Единство сатирического и лирического начал в поэме

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | Русская литература. 10 класс |

| Книга: | Единство сатирического и лирического начал в поэме |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Понедельник, 18 Август 2025, 16:50 |

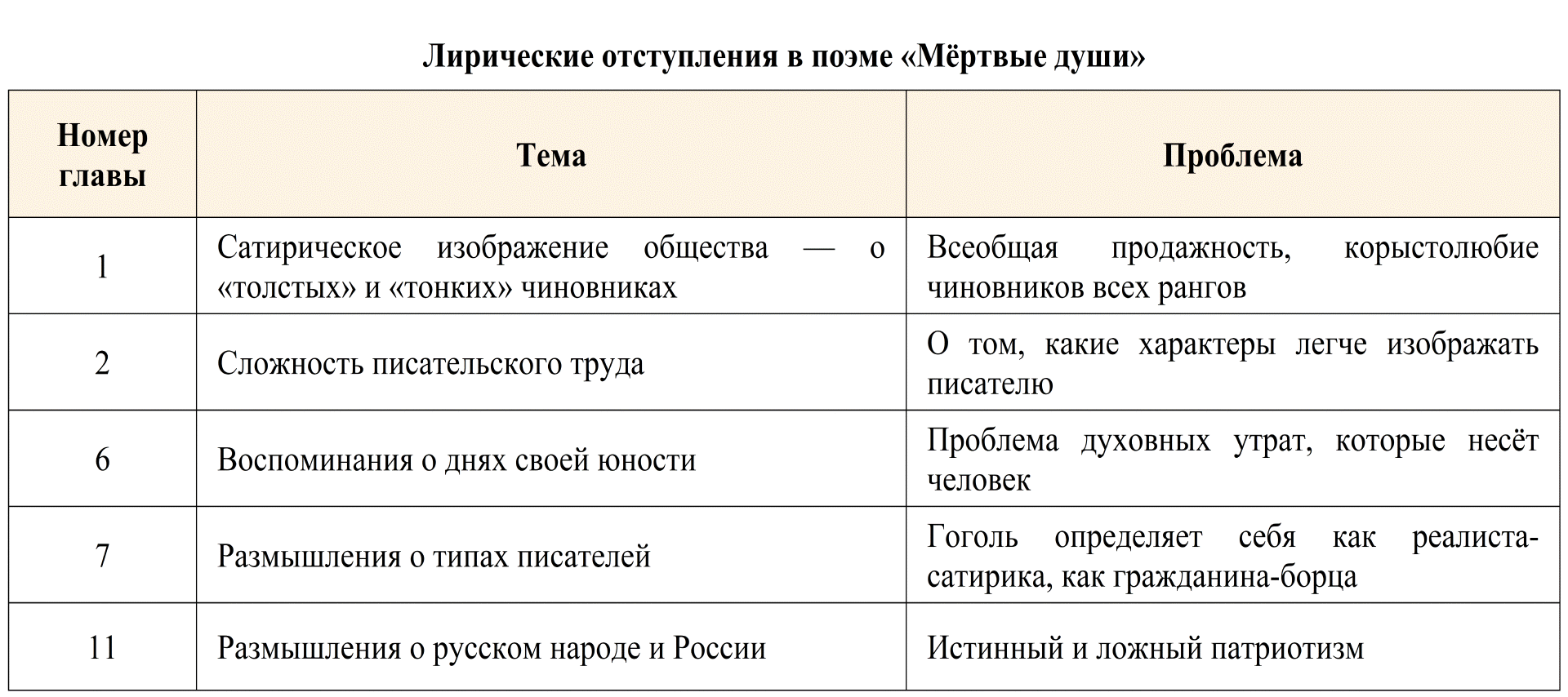

Поэма в понимании Гоголя представляет собой свободное повествование, насыщенное лирическими отступлениями (табл. 2).

| Таблица 2 |

|

В поэме появляются два предмета изображения: с одной стороны — внутренний мир личности, связанный с образом автора в «Мёртвых душах» (отличительная черта лирики), с другой — объективная действительность (это характерно для эпических произведений). Задачи эпического и лирического планов поэмы существенно различаются: для эпоса важно было показать «хотя с одного боку всю Русь», для лирики — создать положительный для автора идеал.

Каждому плану повествования соответствуют свои средства создания образа. В лирической части Гоголь прибегает к метафорам, эпитетам, гиперболам, риторическим фигурам (вопросы, восклицания, обращения), использует повторы, градацию, инверсию. Для эпического повествования характерны индивидуализация речи героев, просторечная лексика, пословицы и поговорки.

Для эпического плана поэмы характерна индивидуализация речи героев, наличие разговорной лексики, пословиц и поговорок, выраженная сатирическая окраска повествования.

|

Сатира — проявление комического начала, которое сопровождается резким обличением каких-либо отрицательных социальных явлений (привычек, черт характера, образа жизни, мировоззрения и т. п.). |

Сатира Гоголя в поэме направлена против ограниченности помещиков и чиновников, жизнь которых сводится к бездумному накопительству, что приводит к «омертвению» их душ. Яркий сатирический образ создаёт, например, сравнение гостей на балу у губернатора с роем мух на сахаре.

Для характеристики персонажей писатель прибегает к гиперболе и гротеску.

|

Гипербола — троп, основанный на резком преувеличении свойств изображаемого объекта. |

Так, никто из городских чиновников не имеет фамилии, а лишь чин, имя и отчество. Гоголь выделяет в каждом образе только одну черту или деталь, гиперболизируя её. Например, у Ивана Антоновича Кувшинное Рыло «вся середина лица выступала у него вперед и пошла в нос».

|

Гротеск — художественный приём, связанный с причудливым сочетанием реального и фантастического, правдоподобия и карикатуры, гиперболы и алогизма. |

С помощью гротеска писатель может изобразить чиновника как «какую-то светло-серую куртку... <...> которая, своротив голову набок и положив её почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой-нибудь протокол».

Привычки, образ жизни и внешность помещиков изображены гротескно. В этих образах Гоголь выделяет не только типичные черты, но и гротескную деталь. Например, Манилов вручает Чичикову список крестьян, перевязанный розовой ленточкой, гротескны все детали облика Плюшкина. Кажется абсурдным сравнение Чичикова с Наполеоном, что подчёркивает узость интересов и глупость чиновников.

|

|

Ирония присутствует практически в каждом эпизоде поэмы: в описании губернского города, где разворачивается действие поэмы, и характеристике его жителей. Предметом насмешки выступают и крестьяне (разговор Селифана и Пелагеи, эпизод о дяде Митяе и дяде Миняе).

Н. В. Гоголь, работая над поэмой «Мёртвые души», писал: «...Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так... достоинства, что к ним возгорится любовью русский человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так яро изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашёл их в себе самом». Именно поэтому особенностью этого произведения является сочетание лирического и сатирического начал.

|

|

1. Докажите, что «Мёртвые души» имеют черты, свойственные лирике как литературному роду. Для этого найдите в поэме наиболее близкие лирическим произведениям фрагменты и определите в них средства художественной выразительности. 2. «Комизм кроется везде, — говорил Н. В. Гоголь. — Живя среди него, мы его не видим; но если художник перенесёт его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху». Выберите 1—2 эпизода поэмы «Мёртвые души» и покажите на их при мере, над чем смеётся писатель и какими художественными средствами достигается комический эффект. 3. В каких эпизодах «Мёртвых душ» наиболее ярко звучит обличительный смех писателя? Против каких явлений современной Н. В. Гоголю жизни направлена его сатира? Обобщите свои наблюдения в виде таблицы «Сатирическая направленность поэмы “Мёртвые души”».

|

||||||

|

|

4. Можно ли назвать поэму «Мёртвые души» реалистическим произведением? Вспомните черты реализма как художественного направления и покажите, как они проявляются в поэме Н. В. Гоголя. Письменно оформите тезисный ответ. 5. Сопоставьте лирическое отступление в главе 10 поэмы Н. В. Гоголя со стихотворением «Дума» М. Ю. Лермонтова. Что даёт Н. В. Гоголю основания верить в возможность духовного возрождения России? |