§ 24-1. Культура Возрождения (Ренессанса) на территории Беларуси

![]() Что такое эпоха Возрождения? Кто такие гуманисты?

Что такое эпоха Возрождения? Кто такие гуманисты?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси с древнейших времен до конца XVIII в. |

| Книга: | § 24-1. Культура Возрождения (Ренессанса) на территории Беларуси |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Четверг, 31 Июль 2025, 01:29 |

1. Предпосылки распространения идей Возрождения (Ренессанса) на территории Беларуси

Период XIV — первой половины XVI в. в истории Западной Европы получил название Возрождения, или Ренессанса. Он характеризуется подъемом науки и искусства, распространением гуманизма. Главными достижениями эпохи европейского барокко стали: Великие географические и астрономические открытия, развитие естественных наук и наук о человеке (медицины, светской философии, филологии), книгопечатание, технологический прогресс и др. Возвращение к образцам античной культуры подчеркивало единство человеческого рода, величие его прошлого и его будущего.

Хотя Великое Княжество Литовское находилось на окраине тогдашней Европы, здесь уже в XV — первой половине XVI в. формировались предпосылки для развития культуры Возрождения. Происходило экономическое и социально-политическое укрепление городов, впервые были проведены основательные реформы (аграрная Боны Сфорца, судебная, административная), в 1563 г. принято Виленское постановление о веротерпимости. В это время шел процесс формирования белорусской народности, происходили секуляризация духовной жизни, расширение международных культурных связей. На белорусских землях появилась разнообразная книжная продукция из-за границы. Магнаты стали создавать собственные библиотеки и осуществлять меценатскую деятельность. Получила распространение легенда о Палемоне, выведшая предков магнатских родов из Италии и связавшая историю Великого Княжества и Античного мира.

В Беларуси Возрождение происходило в специфических условиях взаимодействия религиозной и духовной культуры. Светская литература только зарождалась. Общественная мысль окончательно не была отделена от церкви и ориентировалась на ее авторитет.

Тем не менее культура белорусских земель XVI в. удачно вписалась в европейскую культуру того времени. Историки считают, что ренессансная культура Беларуси была ближе к Северному Возрождению, характерному для Германии, Нидерландов и других стран Европы. Там новый тип культуры формировался под влиянием Реформации и число античных памятников было значительно меньше, чем в Италии, обращение к античному наследию не считалось важным.

2. Этапы культуры Возрождения

Традиционно выделяется два этапа развития культуры Ренессанса на белорусских землях. Первый из них приходится на первую половину XVI в. Он характеризуется развитием книгопечатания, появлением общегосударственного законодательства, новолатинской поэзии. В это время распространялась светская культура, происходили глубинные изменения в духовной и бытовой жизни общества. Второй этап охватывает середину XVI — начало XVII в., когда ощущалось мощное влияние Контрреформации на светскую и церковную культуру Беларуси.

Переход к культуре Возрождения на белорусских землях не имел конкретной границы, отдельные искусства (изобразительное, декоративно-прикладное, музыка) постепенно перенимали западноевропейские сюжеты и техники. Однако литература стремительно развивалась под влиянием латиноязычных западноевропейских произведений и переводов священных текстов на национальные языки, что в немалой степени было обусловлено распространением книгопечатания и издательской деятельности.

3. Деятели эпохи Возрождения на территории Беларуси

Главным достижением эпохи Возрождения в Беларуси стало возникновение белорусского книгопечатания, основателем которого был выдающийся деятель культуры европейского уровня, мыслитель и гуманист Франциск Скорина (около 1490 — около 1551). Его книгоиздательская деятельность была направлена в основном на издание книг Библии. В них Скорина, как и другие европейские гуманисты, в том числе деятели Реформации, искал подкрепление своих религиозных, идейных и просветительских взглядов. Обращаясь к Библии, Скорина имел целью подарить всему «посполитому люду языка русского» полный извод Священного Писания на родном языке для укрепления в вере, деятельности, благотворительности, «абы совершенен был человек божы и на всякое доброе дело уготован».

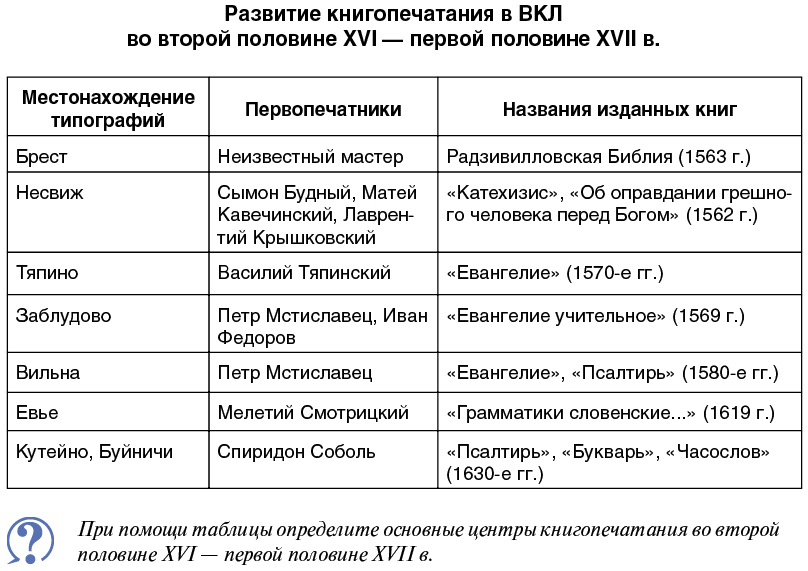

Книгоиздательская деятельность и просветительско-гуманистические взгляды Скорины непосредственно повлияли на дальнейшее развитие книгопечатания в ВКЛ. Шедевром ренессансно-реформационного книгопечатания стала берестейская Библия 1563 г., в подготовке перевода которой участвовала большая группа западноевропейских теологов и филологов. Несколько переводов отдельных книг Библии подготовили деятели реформационного движения в ВКЛ Сымон Будный, Матей Ковячинский и Лаврентий Крышковский в Несвиже.

Одним из самых последовательных продолжателей традиций Скорины был небогатый шляхтич Василий Тяпинский. Он стал первым в Европе, кто взялся в 70-х гг. XVI в. за перевод и параллельное издание Евангелия на двух языках: церковнославянском и белорусском.

В последние десятилетия XVI в. ведущим центром белорусского книгопечатания стала Вильна, где работали типографии Василя Гарабурды, Петра Мстиславца, братьев Мамоничей, Святодуховского братства. Множество изданий на польском и латинском языках для всего ВКЛ выпустила типография Виленской академии, основанная Николаем Крыштофом Радзивиллом (Сироткой).

Гуманистические взгляды нашли воплощение в литературной деятельности Николая Гусовского (1470-е — после 1533). Он стал основателем новолатинской ренессансной поэзии ВКЛ. В его лиро-эпической поэме «Песнь о зубре» (1523 г.) нашло отражение гуманистическое видение Гусовским природы, отечественной истории. Произведение пронизано не только любовью к природе Беларуси, но и глубоким патриотизмом.

Наряду с историческими произведениями распространенными видами литературы были переводные книги и латиноязычная поэзия. Н. Гусовский считается основателем жанра новолатинской поэзии в ВКЛ, к которому относится творчество Яна Радвана (? — после 1591). Поэт был последователем Вергилия. Его поэма «Радзивиллиада», стилизованная под «Илиаду», проникнута патриотизмом, прославлением Родины и ее защитников.

Ренессансный характер имеют произведения батально-эпической и панегирической поэзии, темой которых стала героическая история ВКЛ. Событиям Ливонской войны посвящена поэма Андрея Римши «Десятилетняя повесть военных дел Криштофа Радзивилла» (1585 г.). Поэт родился в деревне Пеньчин (современный Барановичский район) около 1550 г. Учился, возможно, в Острожской школе на Волыни. Был на военной службе у Криштофа Радзивилла Перуна. Римша считается основателем жанра панегирической поэзии в белорусской литературе. Он также писал панегирические эпиграммы. Вот, например, одна из них, она посвящена Льву Сапеге: «Живете жъ, Сапегове, вси въ многие лета, Ваша слава слыть будеть, покуль станеть света!»

Знаменательно, что в Беларуси, впервые в Восточной Европе, были опубликованы переводы западноевропейских произведений с осуждением религиозных и политических гонений, в том числе книга Франциска Хотмана о Варфоломеевской ночи в Париже (Лоск, 1576 г.).

Новые духовные ценности требовали обращения к античному и раннехристианскому философско-литературному наследию. Так, например, в комментариях к брестским изданиям описывались античные философские школы стоиков, перипатетиков, эпикурейцев, особое внимание уделялось произведениям Платона, Цицерона, Аристотеля, Сократа. В Бресте в 1577 г. на средства полоцкого воеводы были напечатаны книги известного польского гуманиста и правоведа Андрея Маджевского «О поправе Речи Посполитой».

Еще один известный деятель Возрождения в Беларуси Гальяш Пельгримовский (середина XVI в. — 1604) занимал должность королевского секретаря при Стефане Батории, принимал участие в Ливонской войне и, возможно, был одним из авторов Статута ВКЛ 1588 г. Пельгримовский был включен в состав посольства Речи Посполитой в Москву, что позволило ему написать поэму «Посольство Льва Сапеги к великому князю московскому».

Новым жанром стала литература странствий, представленная «Перегринацией» Николая Криштофа Радзивилла (Сиротки). Князь прославился не только государственной и военной деятельностью. Именно ему Несвиж обязан знаменитым Фарным костелом, а Виленский университет — постоянной опекой и помощью бедным студентам. В 1585 г. он уехал в Италию, а оттуда как паломник отправился в Святую Землю, посетил Крит, Кипр, Сирию, Палестину, Египет. Причиной паломничества Сиротка назвал тяжелую болезнь, воспринятую им как Божья кара за грехи молодости. В 1601 г. в Пруссии вышел его путевой дневник «Перегринация» на латинском языке. «Перегринация» была составлена в форме писем к одному из друзей. Это первое в Беларуси научно-географическое издание.

Эпоха Возрождения в Беларуси завершилась, по сути, в конце XVI — начале XVII в. На это повлияла Контрреформация, а также изменения в положении ВКЛ в составе Речи Посполитой, размежевание шляхты по культурно-конфессиональному признаку, распространение католичества.

Вопросы и задания

![]() 1. Дайте объяснение понятию «Возрождение». Конкретизируйте его.

1. Дайте объяснение понятию «Возрождение». Конкретизируйте его.

2. Назовите особенности Ренессанса на белорусских землях.

3. Охарактеризуйте эпоху Возрождения при помощи карты памяти. При необходимости используйте материал параграфа.

4. Охарактеризуйте процесс развития книгопечатания на белорусских землях в XVI — первой половине XVII в.

5. Определите, как повлияли идеи Ренессанса на развитие литературы Беларуси.

6. Подготовьте сообщения (инфографики) о представителях эпохи Возрождения в культуре Беларуси.![]() 7. На основе дополнительных источников информации покажите связь Северного Возрождения с культурой белорусских земель XVI — первой половины XVII в.

7. На основе дополнительных источников информации покажите связь Северного Возрождения с культурой белорусских земель XVI — первой половины XVII в.