§ 25. Барокко в культуре Беларуси

![]() 1. Вспомните, что такое барокко.

1. Вспомните, что такое барокко.

2. В каких сферах культуры проявлялось барокко?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси с древнейших времен до конца XVIII в. |

| Книга: | § 25. Барокко в культуре Беларуси |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Среда, 30 Июль 2025, 10:03 |

1. Литература и книжное дело

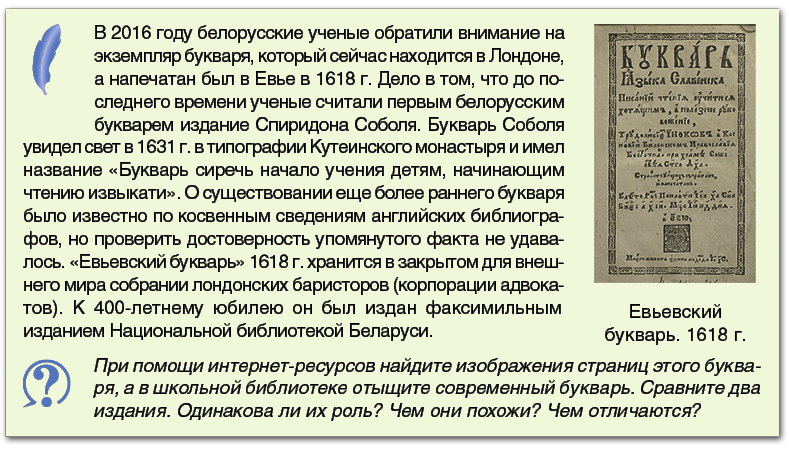

В первой половине XVII в. продолжалось развитие типографского дела в Великом Княжестве Литовском. Печатная книга стала доступна для более широкого круга людей. Она выполняла образовательные и просветительские функции. В то время учились читать не только по Псалтири, но и с помощью букварей — например, использовали Евьевский букварь 1618 г. (Евье — теперь г. Вевис в Литве).

В первой половине XVII в. активно развивалась полемическая литература. Авторы — православные, католики, униаты, протестанты — стремились доказать верность своего христианского вероучения. Образовался союз православных и протестантских проповедников против католических идеологов. Среди последних выделяется фигура первого ректора Виленского университета Петра Скарги — мастера полемики в печати.

Поиск знаменитых предков со стороны шляхты и магнатов способствовал созданию гербовников и родовых легенд. В середине XVII в. профессор Виленского университета иезуит Альберт Виюк-Коялович написал «Историю Литвы», в которой много внимания уделил происхождению шляхетских родов. История постепенно отдалялась от богословия и занимала свое отдельное место среди наук о человеке.

Распространялась мемуарная литература в форме диариушей (дневников) — например, диариуши Федора Евлашевского, Афанасия Филиповича; литература путешествий («Перегринация» Николая Криштофа Радзивилла Сиротки); биографии («Авантюры моей жизни» Соломеи Пильштыновой-Русецкой).![]()

Магнатские роды пытались утвердить свою роль в истории не только в произведениях литературы, но и иконографическими средствами. В их резиденциях стали появляться родовые галереи и альбомы.

2. Театр

На территории Беларуси активно развивался школьный театр. Он происходил от школярских и студенческих постановок на религиозные темы. Постановки организовывали учащиеся католических и униатских коллегиумов, протестантских школ. Но и ученики православных школ не отказывались от участия в подобных зрелищах. Сюжеты создавались на евангельские, ветхозаветные или античные темы, а при их раскрытии использовалось многоязычие (латынь, польский, старобелорусский языки).

Еще одним востребованным среди простого народа видом театрального искусства оставался кукольный театр — батлейка. Его постановки осуществляли талантливые актеры-самородки. Сюжеты касались истории Рождества Христова, а в качестве интермедий включались сценки с участием персонажей из повседневной жизни. Батлеечные постановки были рассчитаны на простого зрителя, и тексты говорили преимущественно на старобелорусском языке.

При резиденциях магнатов постоянно находились артисты, постановщики и музыканты. Они участвовали в проведении похоронных церемоний, балов, маскарадов и т. д. Также артисты выступали в частных постановках, где зрителями были семьи магнатов. К участию в постановках привлекалась местная шляхта.

Фактически к XVIII в. такие полулюбительские труппы превратились в придворные театры. При резиденциях магнатов открывались школы для обучения музыкантов, артистов балета. Режиссерами частных постановок являлись иностранные драматурги.

При дворе несвижского магната Михала Казимира Радзивилла Рыбоньки был организован частный театр, в спектаклях которого участвовали (подобно французским королям) семья князя, кадеты его военной школы и даже крепостные крестьяне. Последние после художественной подготовки получали жалованье за участие в постановках. Жена магната — Франтишка Уршуля — писала либретто к операм. Радзивиллы имели несколько сценических площадок, что создавало возможность показать разные сюжеты: от камерных сцен до военных баталий. Подобные театры и музыкальные коллективы имели Огинские в Слониме, Сапеги в Ружанах. В литературе такой тип театра получил название крепостного. Однако в постановках были заняты преимущественно профессиональные артисты и музыканты, приглашенные из-за рубежа. А участие в постановках крепостных крестьян позволяло им сделать творческую карьеру и подняться по социальной лестнице за счет своего таланта и трудолюбия.

3. Изобразительное искусство

В XVII — первой половине XVIII в. эстетические принципы барокко проникли в разные виды изобразительного искусства. Светская живопись характеризовалось развитием таких жанров, как портрет и батальное искусство. Это обеспечивало нужды шляхты и магнатерии в визуализации истории своего рода и его вклада в прославление государства. Исследователи выделяют рыцарский, парадный, погребальный портреты.

Наибольшей популярностью среди шляхты пользовался так называемый «сарматский портрет». Он характеризуется символичными в своих элементах одеждой и украшениями, реалистичным изображением личности, атрибутами достоинства и принадлежности к роду и го-

сударственной системе ВКЛ.

Среди портретов второй половины XVI — первой половины XVIII в. выделяются парадный и погребальный портреты. Их цель — представить личность. Но назначение совершенно разное. Парадный портрет свидетельствовал о статусе: получение государственной должности, брак, приобретение имущества, смена титула или герба владельца. Магнатские роды Радзивиллов, Сапег, Огинских создали целые галереи фамильных портретов, чтобы утвердить свою мощь и многочисленность. Для размещения портретов использовались длинные проходные галереи дворцов, а также залы библиотек.

В условиях беспрестанных боевых действий шляхтич или магнат могли умереть далеко от места захоронения рода — родовой усыпальницы. Поэтому возникла традиция прикрепления к гробу портрета и герба, по которым гробы распознавали. Со временем такой портрет стал символом памяти о предке. На изображении стали появляться элементы герба, имя, должности, титулы и даже сведения об имуществе. Создавались не только мужские, но и женские погребальные портреты.

Батальный жанр в изобразительном искусстве представлял знаковую битву или событие дипломатического характера — например, «Въезд Михала Казимира Радзивилла в Рим в 1680 году», со стремлением представить изображаемое как можно подробнее. Для таких произведений была характерна прорисовка не только основных действующих лиц, но также природы и окружающей обстановки.

В иконописи также наметились существенные изменения. Под влиянием европейского рисунка и печатной продукции в основу сюжета икон стали включаться изображения города, природы, декора. Униатские и православные иконописцы активно отходили от общепринятых канонов, перестали использовать обратную перспективу, начали включать повседневные сюжеты в библейские.

Так, место черта занял осман или татарин, а римские воины «надели» современные доспехи. В католической церкви началось почитание икон Богородицы. Это проявлялось в их коронации — специальном ритуале, создании серебряных или золотых окладов-рамок на икону.

4. Архитектура

Особенно ярко культура барокко проявилось в архитектуре, как церковной, так и светской. Разрабатывались каноны архитектуры барокко — своеобразные портики, проемы и отделка окон, внутренний и внешний декор. Все это нашло воплощение в магнатских резиденциях. Первым образцом таких новаций стала резиденция Радзивиллов в Несвиже. Дворцовый комплекс состоял из основного здания, усиленной земляной фортификации, въездных ворот, замкнутого двора и отдельного парка.

Новые дворцово-замковые комплексы были заложены в Быхове, Ляховичах, Слуцке. Стали перестраивать государственные замки. В городах ратуши начали возводить в стиле барокко. Они стали многофункциональными. Некоторые ратуши были украшены городскими часами.

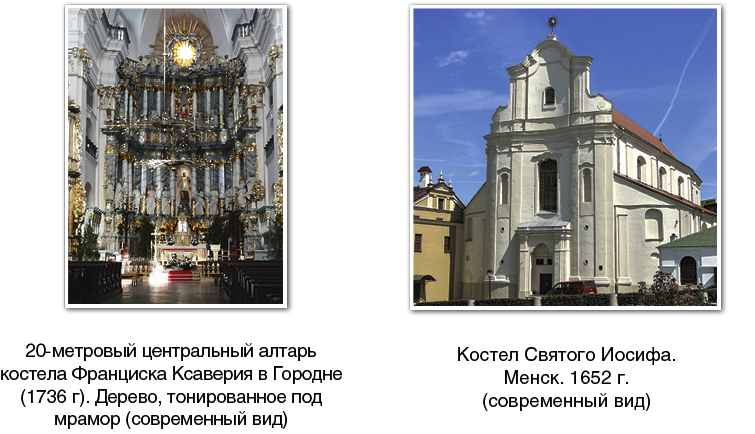

Однако перемены в светской архитектуре несравнимы с теми, которые происходили в сакральном зодчестве. Храмовое строительство в стиле барокко начали развивать различные монашеские католические ордены. Первенство среди них принадлежало иезуитам. Они создавали не просто храм, а целый церковный комплекс, который включал храм, пристроенный к нему коллегиум, монастырские помещения. Для отделки снаружи и внутри храма разрешалось использовать как роспись стен, лепнину, так и различные скульптурные фигуры святых. Многие иконы, получившие статус чудотворных, размещались в храме на особом месте.

Основным типом храма стала трехнефная базилика. Многоэтажность позволяла использовать хоры для размещения больших орга́нов и обустройства специальных хозяйственных помещений. Внешне храм превращался в доминирующий монументальный объект городского или сельского пространства. Здание храма на высоком месте будто возносилось над городом.

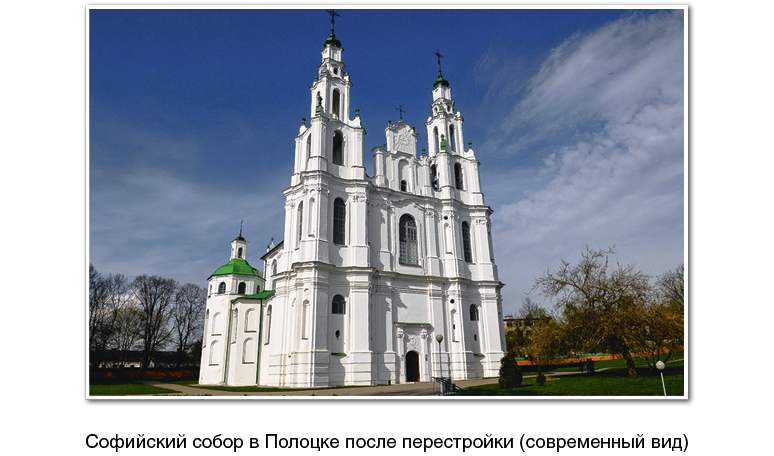

В начале XVIII в. на территории ВКЛ получил распространение стиль так называемого виленского барокко. Его появление стало результатом изменений в пропорциях колоколен-башен и декоре храмов, привнесенных стилем рококо. Образцом этого архитектурного направления стало творчество Яна Глаубица (перестройка Софийского собора в Полоцке, бернардинского костела в Менске).

В стиле барокко строили не только католические храмы, но и православные церкви, синагоги. Особенностью последних являлось сохранение функциональности: храмы служили не только для молитвы, они также были местом спасения для евреев города.

Эпоха барокко приобщила культуру белорусских земель к западноевропейской культуре. Однако вследствие многоконфессиональности и полиэтничности государства эти процессы происходили путем приспособления разных видов искусства к местным условиям, что заложило основы самобытной культуры барокко в Восточной Европе.

Вопросы и задания

![]() 1. Назовите факторы, которые способствовали развитию культуры барокко на белорусских землях.

1. Назовите факторы, которые способствовали развитию культуры барокко на белорусских землях.

2. Определите основные черты культуры барокко на территории Беларуси.

3. Охарактеризуйте развитие литературы и книжного дела в ВКЛ в XVII — первой половине XVIII в.

4. Определите, почему ВКЛ называли самой театральной страной Европы.

6. Как повлияли идеи барокко на развитие изобразительного искусства Беларуси?