§ 20. Религиозная жизнь на белорусских землях в середине XIII — первой половине XVI в.

![]() 1. Когда на территории Беларуси было принято христианство?

1. Когда на территории Беларуси было принято христианство?

2. Что обозначает понятие «религиозная терпимость»?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси с древнейших времен до конца XVIII в. |

| Книга: | § 20. Религиозная жизнь на белорусских землях в середине XIII — первой половине XVI в. |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Воскресенье, 24 Август 2025, 07:30 |

1. Поликонфессиональный характер общества ВКЛ

В конфессиональном отношении государство характеризовалось присутствием трех религий — христианства, иудаизма и ислама, причем первая была представлена двумя конфессиями: православием и католичеством. После образования ВКЛ в стране предпринимались неоднократные попытки крещения в католичество языческих балтских племен и распространения влияния католической церкви на территории, где проживало православное славянское население. Такая ситуация в ВКЛ сохранялась до конца XIV в. Язычники Литвы и Жемайтии слабо влияли на внутреннюю политику государства. А первые великие князья литовские опекали православную церковь. Они понимали, что поддержка православной церкви поможет им объединить вокруг Вильны восточнославянские земли. С другой стороны, первые князья ВКЛ использовали религию в политических целях.

Сохранилась информация, что князь Миндовг в начале своего правления принял «веру христианскую с Востока со многими своими боярами», т. е. перешел из язычества в православие. Но эта версия не нашла точного подтверждения, поэтому не все ученые ее признают. В 1253 г. Миндовг принял католичество. Скорее всего, переход князя в православную веру, затем в католичество мог быть политическим решением с целью сохранения власти.

А вот его сын Войшелк, будучи язычником, жестоко обращался со своими подданными, но затем, приняв православную веру, резко изменился — оставил княжеский престол и постригся в монахи. Три года он жил в Полонском монастыре (Украина), а потом основал монастырь близ Новогородка (Лавришевский монастырь). Его вера, как свидетельствуют летописи, представляла собой порыв души. Он поставил задачу окрестить языческую Литву по православному обряду и даже в 1265 г. пригласил священников из Пскова. Но этот замысел не был осуществлен, так как там княжил Довмонт — убийца его отца.

Великие князья литовские пытались или создать отдельную от Киева митрополию, или назначить киевским митрополитом своего ставленника. Со времен княжения великого князя Гедимина начались попытки создания отдельной православной митрополии с центром в Новогородке. С согласия константинопольского патриарха Иоанна ХIII Глики была организована Литовско-Новогородская митрополия. В ее состав вошли территории Полоцкой и Туровской епархий. Вообще до Кревской унии 1385 г. православие было в ВКЛ господствующей конфессией.

Православная церковь играла значительную роль в общественной жизни ВКЛ. Например, полоцкие архиепископы входили в совет полоцкого князя, присутствовали на съездах местной шляхты, подписывали договоры с другими княжествами и городами. Церковь рассматривала традиционные дела, связанные с нарушением церковных основ в семейно-бытовой жизни, — браки не по «закону», их расторжение, разврат, богохульство.

Существуют летописные сведения о том, что великий князь Ольгерд перешел в православную веру в браке с витебской княжной Марией, а дети от брака с Марией в зрелом возрасте приняли православие. Правда, похоронили князя

по языческому обряду.

2. Литовская православная митрополия

Сохранились фрагментарные сведения о существовании во времена правления Гедимина отдельной Литовской митрополии с основным центром в Новогородке. Именно великий князь Гедимин в 1317 г. добился от константинопольского патриарха согласия на создание «Новогородско-Литовской митрополии». Ее возглавил митрополит Феофил. Исследователи расходятся во мнениях о том, где находилась резиденция литовского митрополита в Новогородке. Некоторые утверждают, что она была в Борисоглебской церкви, построенной еще в XII в. Литовские митрополиты присутствовали на константинопольских патриарших соборах 1317, 1327, 1329 гг. По существу, это свидетельствовало о первых попытках создания отдельной церковной организации на землях Киевской митрополии, которые в то время уже входили в состав ВКЛ.

Упорное соперничество между ВКЛ и Московским государством велось за должность киевского митрополита, поскольку он с начала XIV в. находился в Москве. Значительную активность в этой борьбе проявили великие князья Ольгерд и Витовт. При Ольгерде в 1355 г. в Новогородок константинопольским патриархом был назначен митрополит Роман, независимый от митрополита в Москве. Ему подчинялись 7 епархий на территории Беларуси и Украины: Турово-Пинская, Полоцкая, Галицкая, Владимиро-Волынская, Луцкая, Холмская, Перемышльская. После смерти Романа отдельные митрополиты на земли ВКЛ не назначались. Только в 1415 г. по инициативе великого князя Витовта в Новогородке состоялся церковный собор, признавший новым митрополитом Григория Цамблака и провозгласивший независимость православной церкви ВКЛ от митрополита в Москве. Однако в 1420 г. литовско-новогородский митрополит не получил признания в православном мире и утратил поддержку Витовта. Главой православной церкви ВКЛ после смерти Цамблака стал киевский митрополит в Москве Фотий.

Окончательное обособление православной церкви ВКЛ от московской произошло в 1458 г. С этого времени на восточнославянских землях стали действовать две основные организации православной церкви, из которых одна сохраняла традиционное название — митрополия Киевская и всея Руси, а другая с 1461 г. стала называться митрополией Москвы и всея Руси. Первыми митрополитами в ВКЛ были греки и болгары. Позднее митрополитами становились по большей части уроженцы Беларуси. Так, из 12 митрополитов, возглавлявших православную церковь в ВКЛ к середине XVI в., 9 имели родовые поместья в Беларуси либо ранее были полоцкими или пинско-туровскими епископами. Местными уроженцами с середины XV в. были, как правило, епископы, не говоря уже о простых приходских священниках.

3. Изменение религиозной политики в ВКЛ после заключения Кревской унии

Поскольку киевский митрополит в XIV в. сделал своей резиденцией Москву, Великое Княжество Московское стало религиозным центром всех православных восточнославянских земель. Это способствовало расширению влияния Московского государства не только в религиозных, но и в политических вопросах. Окончательное обособление православной церковной организации ВКЛ от московской произошло в 1458 г. С этого времени на восточнославянских землях стали действовать две основные организации православной церкви: митрополия Киевская и всея Руси, митрополия Москвы и всея Руси.

В конце XIV — XVI в. на белорусских землях стали появляться татарские поселения. В условиях религиозной терпимости татарам удавалось достаточно долго сохранять свои племенные традиции, культуру, язык. Им разрешалось свободно исповедовать ислам, строить мечети. Основу духовной жизни еще одной этнической группы — евреев — составлял иудаизм.

Великое Княжество оставалось последним в Европе государством, где языческое меньшинство доминировало над христианским большинством. Такая ситуация ставила Княжество в изолированное и очень неопределенное положение. Христианизация Литвы была необходимым условием присоединения ее к европейской цивилизации. Выбор между Польшей и Русью означал для литовских феодалов не отказ от язычества, а выбор между католичеством и православием. Это был не только политический, но и цивилизационный выбор. В таких условиях начался процесс сближения ВКЛ и Польши.

Великое Княжество оставалось последним в Европе государством, где языческое меньшинство доминировало над христианским большинством. Такая ситуация ставила Княжество в изолированное и очень неопределенное положение. Христианизация Литвы была необходимым условием присоединения ее к европейской цивилизации. Выбор между Польшей и Русью означал для литовских феодалов не отказ от язычества, а выбор между католичеством и православием. Это был не только политический, но и цивилизационный выбор. В таких условиях начался процесс сближения ВКЛ и Польши.

Религиозное положение изменилось после Кревской унии 1385 г. Католичество постепенно распространялось на белорусских землях. Поддержку католической церкви стали оказывать великие князья литовские, а католичество приобрело статус государственной религии. Привилеем 1387 г. Ягайло обязал всех жителей-язычников перейти в католичество. Феодалы-католики получили неограниченные права на владение землей и были освобождены от выполнения ряда государственных повинностей. На православных феодалов эти вольности не распространялись.

В марте 1388 г. папа Урбан VI утвердил буллу, которая позволила основать Виленское бискупство и первые 7 приходов. Территория бискупства охватывала этнические литовские и большую часть белорусских земель, кроме юго-западных. К концу века в Великом Княжестве Литовском существовало 12 костелов, из них 6 — на территории Беларуси. Уже в 1430 г. в ВКЛ насчитывалось 27 костелов, в том числе 12 — в Беларуси. В XIV—XV вв. действовали четыре католических бискупства: Киевское, Луцкое (входила Берестейская земля), Жемайтское и Виленское. Бискупства делились на деканаты, последние — на приходы. Первыми бискупами были поляки, а в XVI в. начали появляться бискупы из шляхетских родов ВКЛ, что давало им возможность дополнительно влиять на государственные дела.

Одно из положений Городельской унии 1413 г. утверждало, что только католики обладают и пользуются экономическими привилегиями. Православные феодалы были лишены права выбирать великого князя. Это разрешалось только «панам и шляхтичам земли литовской, сторонникам христианской религии, Римской церкви подвластным». Подтверждался запрет на браки между католиками и православными.

Католическое крещение литовцев лишило православную церковь надежды на роль главной конфессии в Княжестве. Положение православного населения ухудшилось. Превращение католической церкви в крупного землевладельца затронуло интересы белорусских крестьян, мещан, православных священников и монахов. Принятие католичества в качестве государственной религии обострило религиозные отношения в ВКЛ. С другой стороны, католичество принесло на белорусские земли новые явления в культуре.

4. Идея и попытки заключения церковно-религиозной унии в конце XIV — начале XVI в.

Идея объединения православия и католичества в единую христианскую церковь вынашивалась в Европе на протяжении нескольких веков, начиная с церковного раскола 1054 г. Рим неоднократно предлагал императору Византии условия объединения с православной церковью под своим верховенством. В ВКЛ идея церковной унии возникла в конце XIV в., после крещения Литвы. Великие князья литовские, высшее католическое духовенство выступили с идеей церковной унии, рассчитывая ликвидировать раскол среди феодалов, укрепить государственное единство, расширить связи с католическими странами Западной Европы.

Первые попытки осуществить церковную унию в ВКЛ были предприняты в 1396 г. великим князем Ягайло и митрополитом Киприаном. Они выступили с предложением созвать униатский собор в землях ВКЛ со славянским населением. Позже прошли переговоры Ягайло и Витовта об унии с представителями католической церкви. В 1418 г. посольство ВКЛ, которое возглавлял киевский митрополит Григорий Цамблак, посетило Констанц (Германия). Однако все эти усилия осуществить идею унии не имели успеха. Ее не удалось реализовать и на Флорентийском соборе (1439 г.). Церковная уния была провозглашена, но ее не поддержало православное население ВКЛ. А после краха Византийской империи (1453 г.) многие автокефальные (самостоятельные) православные церкви отказались от объединения с католической.

Следующая попытка заключить церковную унию в ВКЛ была предпринята уже в конце XV — начале XVI в. великим князем Александром и митрополитом Иосифом Болгариновичем. Однако в условиях неудачной войны с Московским государством (1500—1503 гг.) она вызвала обострение социальных и религиозных отношений в Княжестве. Этим воспользовался Михаил Глинский, который организовал мятеж против великого князя Сигизмунда I Старого. После этого вопрос о церковной унии долгое время не поднимался.

Вопросы и задания

![]() 1. Определите, какую роль играла православная церковь в политике великих князей литовских.

1. Определите, какую роль играла православная церковь в политике великих князей литовских.

2. Назовите причины создания в ВКЛ отдельной православной митрополии.

3. Почему после Кревской унии православие уступило свои позиции католичеству?

4. Составьте картосхему влияния православия и католичества на землях ВКЛ. Воспользуйтесь геоинформационными сервисами интернета (например, гугл-картами).

5. Чем было обусловлено быстрое распространение католичества в ВКЛ в конце XIV — XVI в.?

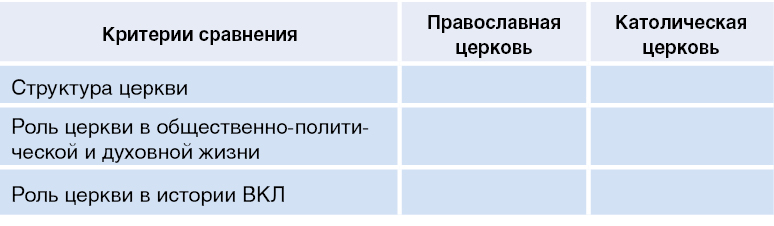

6. Сравните положение православной и католической церкви в ВКЛ в изучаемый период с помощью таблицы. При необходимости воспользуйтесь дополнительными источниками информации.