§ 15. Развитие феодальных отношений на белорусских землях в середине XIII — первой половине XVI в.

![]() 1. Вспомните, что такое сословие.

1. Вспомните, что такое сословие.

2. Когда и почему в Западной Европе оформилось крепостное право?

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | История Беларуси с древнейших времен до конца XVIII в. |

| Падручнік: | § 15. Развитие феодальных отношений на белорусских землях в середине XIII — первой половине XVI в. |

| Надрукаваны: | Guest user |

| Дата: | Пятніца 4 Ліпень 2025 |

1. Аграрный характер экономики ВКЛ

Основу экономики Великого Княжества Литовского составляло сельское хозяйство, а бо́льшую часть населения — крестьяне. Ведущими занятиями являлись земледелие, скотоводство и сельское ремесло, а вспомогательными — бортничество, охота и рыболовство.

Крестьяне выращивали рожь, овес, ячмень, пшеницу, гречиху и другие культуры. Урожайность оставалась низкой: урожай превышал объем зерна, затраченного на посев, только в 3–4 раза при трехпольном севообороте.

Орудия труда для обработки земли развивались очень медленно и сохранялись практически неизменными вплоть до начала XX в. Соха, легкий плуг, деревянная борона, коса, цеп, веялка-совок — таким был основной крестьянский инвентарь. В качестве тягловой силы на западе и юге Беларуси чаще использовали волов, а на северо-востоке — лошадей.

Крестьянское хозяйство в целом носило натуральный характер. Всё необходимое для жизни (орудия труда, посуду, ткани, одежду, обувь) семьи производили самостоятельно.

Зависимость крестьян от феодалов проявлялась в выплате натурального либо денежного оброка («дякло» — рожью, пшеницей, сеном; «мезлева» — продуктами бортничества и охоты; «чинш» — деньгами) и отработке барщины. До середины XVI в. размер крестьянских повинностей не был строго определен — они выполнялись поровну с каждого хозяйства независимо от количества земли.

2. Поземельные отношения в Великом Княжестве Литовском

В Великом Княжестве Литовском верховным собственником земли считался великий князь. Кроме личных владений он контролировал государственные земли, которые в середине XVI в. составляли почти половину территории ВКЛ. За выполнение государственной службы, участие в защите страны великий князь передавал феодалам землю с крестьянами. Подобные поместные имения они получали на различные сроки — например, «на вечность», т. е. с правом передачи земли в наследство жене, детям, или «до живота», иначе говоря, пожизненно. Такая форма феодального землевладения называется условной.

Рядом с великокняжескими владениями существовали вотчинные имения, которые передавались по наследству и являлись частной собственностью феодала. В конце XIV в. такие земли составляли до 65 % территории ВКЛ. В основном они принадлежали потомкам князей, которые происходили из династий Рюриковичей и Гедиминовичей, или были церковными владениями.

На земле феодалов работали зависимые крестьяне. Семья крестьянина с усадьбой, инвентарем и земельным наделом составляла отдельный двор, который в то время называли дымом. Дымы одной деревни образовывали общину, или громаду. В ее общем пользовании имелись сенокосы, дополнительные пахотные земли. Община несла ответственность перед феодалом за выполнение повинностей при помощи круговой поруки и копного суда. Члены общины на сельском собрании выбирали свое местное управление: старцев, десятских. Община защищала крестьян от произвола феодалов.

Иногда семьи разрастались и образовывались дворища (10 и более родственных семей). Они преобладали на юге Беларуси — в Полесье. Дворища пользовались общим инвентарем, совместно вели хозяйство и поровну делили урожай. Они могли приглашать к работе и пришлых людей, которых называли «примаками», «друзьями», «потужниками».

3. Основные этапы закрепощения крестьян.

Постепенно в Великом Княжестве Литовском складывалось крепостное право — личная зависимость крестьян от феодалов.

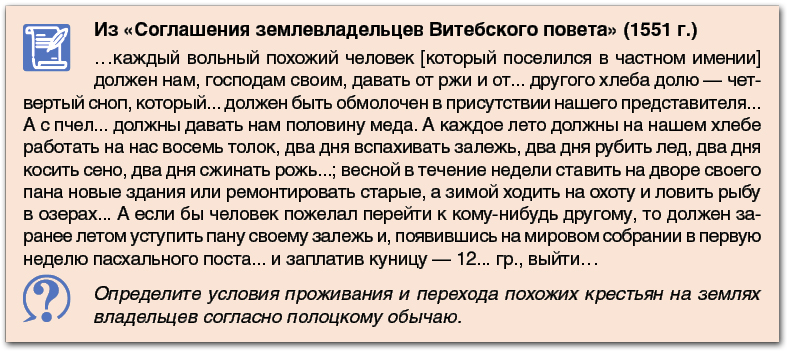

Полной собственностью феодала являлась «челядь невольная», которая не вела собственного хозяйства и жила в его поместье. Основная часть крестьян до аграрной реформы Сигизмунда II Августа делилась на людей «похожих» и «непохожих». «Похожие» (большинство крестьян) имели право переходить от одного феодала к другому, их нельзя было передать по наследству. «Непохожие» были лишены такого права и считались крепостными.

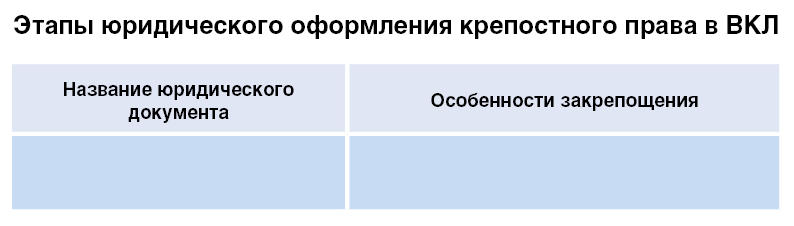

Начало оформлению крепостного права положил привилей Казимира Ягайловича 1447 г., в котором великий князь приказал феодалам не принимать в своих владениях крестьян, бежавших из государственных поместий. Также феодалы получили право вотчинного суда над крестьянами.

Статут ВКЛ 1529 г. ввел «земскую давность» — период жизни крестьянина на земле феодала, после которого крестьянин становился непохожим. «Давность» была определена 10 годами. Статут оставлял для крестьян возможность переходить от одного феодала к другому только раз в год на основании местного соглашения между феодалами с обязательной выплатой определенной суммы денег — пожилого (5 коп литовских грошей).

Статут ВКЛ 1566 г. позволил искать беглых крестьян на протяжении 10 лет и определил наказания тем, кто их принял. Статут 1588 г. увеличил срок поиска до 20 лет, а размер пожилого — до 10 коп литовских грошей.

Таким образом, в конце XVI в. в Великом Княжестве Литовском окончательно оформилось крепостное право. Крестьян можно было продавать, обменивать, отдавать в залог. Посол Священной Римской империи Сигизмунд Герберштейн, проезжая через территорию ВКЛ в Московское государство, отмечал: «Народ... угнетен тяжелым рабством. Потому что любой, кто облечен властью, может зайти в жилище крестьянина и... без страха наказания сделать всё, что пожелает... даже жестоко избить крестьянина».

4. Складывание станов-сословий феодального обществ

Развитие феодальных отношений на белорусских землях сопровождалось разделением общества на сословия. В Великом Княжестве Литовском для обозначения сословий употребляли термин «стан». Под станами-сословиями в феодальном обществе понимались группы людей, имевшие одинаковое правовое положение. Сложились они в XVI в. До тех пор шел процесс их становления.

В XVI—XVIII вв. господствующим, привилегированным сословием в Великом Княжестве Литовском была шляхта. Только ей принадлежало исключительное право на владение землей. Великие князья в привилеях от 1387, 1432, 1434 гг. гарантировали шляхте право собственности на имения. Также представители этого сословия были освобождены от большинства денежных и натуральных повинностей в пользу государства. Казимир Ягайлович позволил шляхте вершить суд над подданными в ее собственных имениях. Статуты ВКЛ юридически оформили шляхту в замкнутое (корпоративное) сословие.

Всех шляхтичей объединяла одна обязанность — несение военной службы. Заниматься ремеслом или торговлей считалось для них позорным делом. Люди «простого стана» — крестьяне и горожане — могли попасть

в шляхетское сословие только за исключительные военные или иные заслуги перед государством по решению великого князя, сейма или гетмана.

Шляхтичи были равны между собой в политических правах. Бытовало выражение: «Шляхтич шляхтичу брат». А вот в имущественном отношении они существенно различались. Ученые выделяют несколько категорий шляхты.

В XVI—XVIII вв. общее количество представителей шляхетского сословия составляло до 8—10 % населения Великого Княжества Литовского.

По своему социально-юридическому положению к знати примыкало духовенство. Это сословие объединяло людей, которые занимались проведением религиозных обрядов и образовывали отдельную организацию (корпорацию). В ВКЛ жили представители духовенства разных христианских конфессий: православной, католической, униатской и др. В разные времена они занимали неодинаковое положение. К концу XVI в. на белорусских землях количественно преобладало православное духовенство. После образования Виленского бискупства сформировалась иерархия католических священников. Они пользовались поддержкой со стороны государственной власти. Количество земли, которая принадлежала католической церкви, в два раза превышало землевладение православной церкви.

Духовенство, как и знать, в имущественном отношении было неоднородным. Также существовали различия и по социально-имущественному положению. Митрополиты, епископы, архимандриты крупных монастырей относились к привилегированной шляхте. Нижестоящее духовенство (священники, псаломщики и др.) чаще всего примыкало к крестьянам и бедным горожанам.

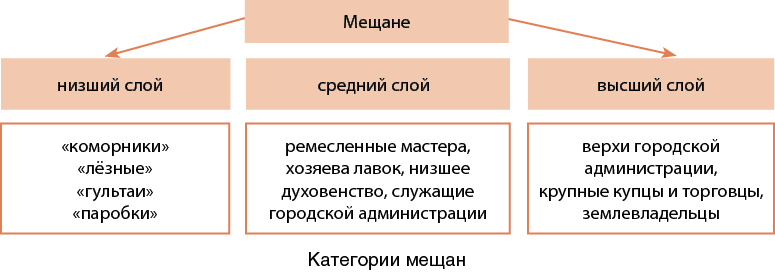

Жителей городов называли мещанами. Их название происходит от слова «место», что в переводе с польского языка означает «город». В ВКЛ термин «мещане» закрепился за жителями городов во второй половине XV в. Это сословие включало ремесленников, купцов, домовладельцев и другие категории горожан. Права и обязанности представителей мещанского сословия определяли Статуты ВКЛ и привилеи великих князей о предоставлении городам права на самоуправление. В поселениях с магдебургским правом мещане могли организовывать суд, выбирать городскую администрацию, создавать цехи, контролировать торговлю и сбор налогов.

Как шляхта и духовенство, мещане в имущественном отношении разделялись на три основных слоя.

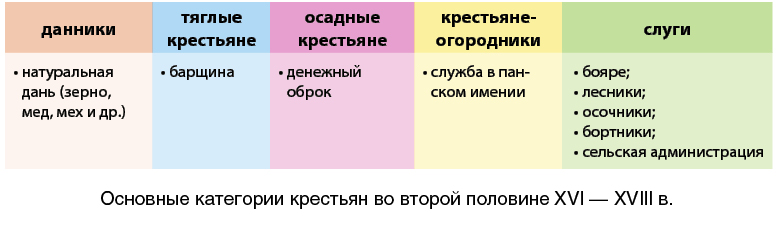

Крестьяне составляли самое многочисленное сословие в стране, которое насчитывало 70 % населения. Стан оформился к середине XVI в., когда основная масса крестьян была закрепощена. Это сословие состояло из пяти основных групп.

Крестьяне, за пользование землей выполнявшие барщину, назывались «тяглыми». С одной волоки они должны были выполнить 2 дня барщины в неделю, 4 дня сгонов в год, заплатить 21 грош чинша, отдать натуральный оброк (две бочки овса, один воз сена, одного гуся, две курицы, двадцать яиц). Крестьяне, которые за пользование землей платили оброк, назывались «осадными». С одной волоки земли они выполняли 12 дней сгонов в год, платили 21 грош оброка, отдавали оброк в том же размере, что и тяглые дворы. Сгонами назывались срочные сельскохозяйственные работы, связанные, как правило, с сенокосом и жатвой. На них выходили все трудоспособные члены семьи. Крестьяне-огородники имели небольшие наделы при усадьбе, за пользование которыми должны были отрабатывать один день барщины в неделю на земле феодала.

Крестьяне-слуги в качестве основной повинности несли службу: воинскую, курьерскую, хозяйственно-административную. Среди них выделялись земяне, бояре, лесники, осочники, бортники, низшая деревенская администрация (тиуны, сотники, старцы, войты и др.). Путные бояре несли курьерскую (почтовую) службу, а панцирные бояре — военную. За это они получали две волоки земли, с которых платили денежный чинш. Осочники охраняли леса и пущи великого князя или крупных феодалов, организовывали им охоту, сами добывали для господского двора дичь. К бортникам относились крестьяне, занимавшиеся пчеловодством. К слугам примыкали сельские ремесленники.

Сравнительно небольшой была группа безземельных крестьян. Их называли «бобылями», «каморниками», «кутниками», «халупниками».

На протяжении второй половины XVI — XVII в. происходило постепенное сближение социального положения различных категорий крестьян. Например, из-за увеличения земельных наделов крестьяне-огородники сливались с основной массой крепостных. К концу XVIII в. самая зажиточная часть крестьян — бояре и земяне — превратилась в чиншевых крестьян, постепенно исчезли различия между осадными и чиншевыми крестьянами: и те и другие стали сочетать барщину с денежным оброком.

Имущественная дифференциация крестьян ускорилась в XVII—XVIII вв. Сами землевладельцы в конце XVIII в. разделяли своих подданных или на три (богатые, средние, бедные) или на четыре группы (богатые, зажиточные, средние, бедные).

Вопросы и задания

![]() 1. Конкретизуйте понятия дым, громада́, поместье, вотчина, крепостное право, похожие крестьяне, непохожие крестьяне, земская давность, пожилое, сословие, шляхта, духовенство, мещане, крестьяне историческими явлениями либо фактами и поясните связи между ними.

1. Конкретизуйте понятия дым, громада́, поместье, вотчина, крепостное право, похожие крестьяне, непохожие крестьяне, земская давность, пожилое, сословие, шляхта, духовенство, мещане, крестьяне историческими явлениями либо фактами и поясните связи между ними.

2. Охарактеризуйте организацию труда и жизни крестьян в XIV–XVI вв.

3. Сравните чинш и дякло; поместье и вотчину.

4. Заполните таблицу.

5. Как складывались поземельные и личные отношения между феодалами? Составьте схему «Земельные отношения в Великом Княжестве Литовском».

6. Назовите формы феодального землевладения.

7. На какие станы-сословия делилось общество ВКЛ? Составьте «облака слов» с характеристикой положения различных сословий ВКЛ.

8. Назовите причины сближения социального положения различных категорий крестьян в течение второй половины XVI — XVIII в.