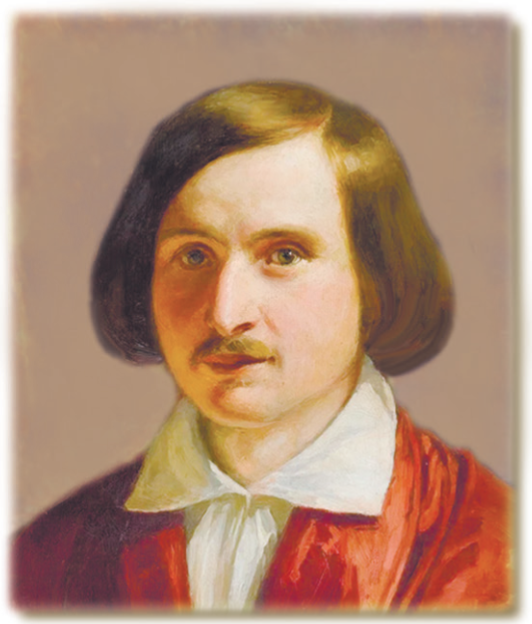

Н. В. Гоголь

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | Русская литература. 10 класс |

| Книга: | Н. В. Гоголь |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Понедельник, 18 Август 2025, 16:50 |

|

ГОГОЛЬ

|

|

|

Я почитаюсь загадкою для всех... Н.В. Гоголь |

Гоголь создал ряд произведений, которые по праву занимают достойное место не только в русской, но и в мировой литературе, а потому является одним из самых читаемых писателей в мире (по числу Интернет-запросов Гоголь находится на третьем месте — после Библии и произведений Ф. М. Достоевского). С именем Гоголя связано немало слухов и легенд, часть из которых Николай Васильевич распространил о себе сам. Он был великим выдумщиком и мистификатором, что, безусловно, отразилось на его творчестве. В юности он поверил в свою, уготованную судьбой, особую, практически невыполнимую миссию — найти путь очищения для человечества. В течение всей жизни писатель старался выполнить эту миссию. Однако сознание невозможности ее осуществления приводило Гоголя в уныние и заставляло испытывать сильнейшие душевные муки.

Детские годы. Будущий писатель родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1809 года в семье Гоголей-Яновских в селе Сорочинцы, на границе Полтавского и Миргородского уездов. Мальчика назвали Николаем в честь чудотворного образа Николая Диканьского.

|

Предки Гоголя относились к польской шляхте. Его прадед, Ян Гоголь, «вышедши в российскую сторону», поселился в Полтавском крае. |

|

|

В. А. и М. И. Гоголи-Яновские — родители Н. В. Гоголя | |

|---|---|

Родители Гоголя были небогатыми помещиками. В воспитании будущего писателя большую роль сыграл отец Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский — человек творческий, остроумный, любящий литературу и театр. В доме, полном гостей, часто звучали рассказы, сочинялись комедии для постановки спектаклей.

Мать Гоголя, «доброе, нежное, любящее существо, полное эстетического чувства, с лёгким оттенком самого кроткого юмора», была домовитой и гостеприимной хозяйкой. По мнению исследователей, влияние матери заложило основы глубокой религиозности писателя.

Сначала будущий писатель обучался дома, а затем продолжил учёбу в Полтавском уездном училище. Дальнейшее образование он получил в гимназии высших наук в Нежине, где проучился семь лет. Николай с друзьями любил уходить в тенистый сад гимназии и там набрасывать первые литературные творения, составлять эпиграммы на учителей и товарищей, придумывать остроумные характеристики, в которых проявлялись его незаурядная наблюдательность и меткий юмор. Гоголь научился играть на скрипке, пробовал себя в живописи.

Активно занимаясь самообразованием, Николай с однокурсниками выписывали в складчину журналы и альманахи, сочинения В. А. Жуковского, А. С. Пушкина и других, часто устраивали спек так ли. В гимназических постановках юный Гоголь пробовал себя в качестве декоратора и комического актёра. Гимназисты выпускали собственный рукописный журнал, редактором которого неизменно выбирался Николай Гоголь.

Будущий писатель мечтал по окончании гимназии устроиться на государственную службу в Петербург, стремился стать юристом, чтобы «пресекать неправосудие»

|

Открытка «Река Мойка» |

|---|

|

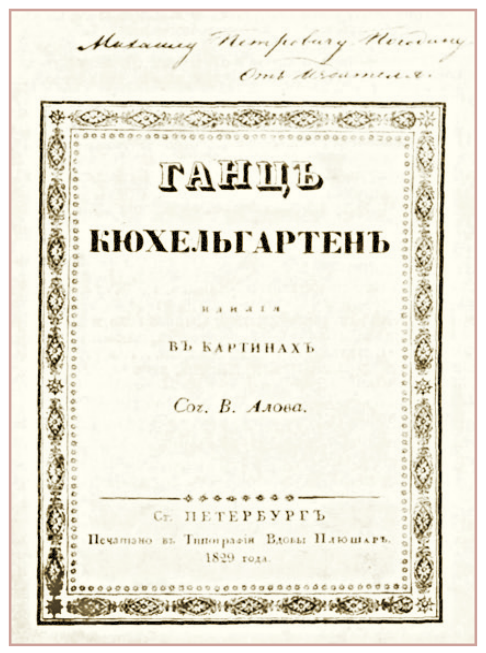

Титульный лист книги«Ганц Кюхельгартен»Н. В, Гоголя |

Служба в Петербурге. В 1828 году Н. В. Гоголь переезжает в Петербург и поступает на государственную службу. Столица равнодушно встретила восторженно настроенного провинциального юношу.

В Петербурге Гоголю сначала предлагают должность учителя в Патриотическом институте, а позже — адъюнкт-профессора всеобщей истории в Санкт-Петербургском Императорском университете. Писатель знакомится с В. А. Жуковским, П. А. Плетнёвым, А. С. Пушкиным. Надежды, которые Гоголь связывал с романтической поэмой «Ганц Кюхельгартен», не оправдались. Она, изданная в 1829 году под псевдонимом В. Алов, была встречена насмешливыми рецензиями. Расстроенный Н. В. Го голь собрал в книжных лавках все экземпляры поэмы и уничтожил их.

Однако из-за непривычных условий жизни в северной столице, лишений и разочарований Гоголь в мыслях часто обращается к родной Украине, где прошло его детство. Неоднократно писатель просил мать присылать ему этнографические и фольклорные материалы для работы над украинскими повестями.

|

В 1820—1830-е годы под влиянием романтизма русское общество проявляло особый интерес к быту, обрядности, произведениям устного народного творчества Украины, поскольку они имели ярко выраженный национальный колорит. Об Украине писали многие поэты-романтики (К. Ф. Рылеев, Ф. Н. Глинка, А. А. Бестужев и др.) и даже А. С. Пушкин в поэме «Полтава» (1828—1829). |

|

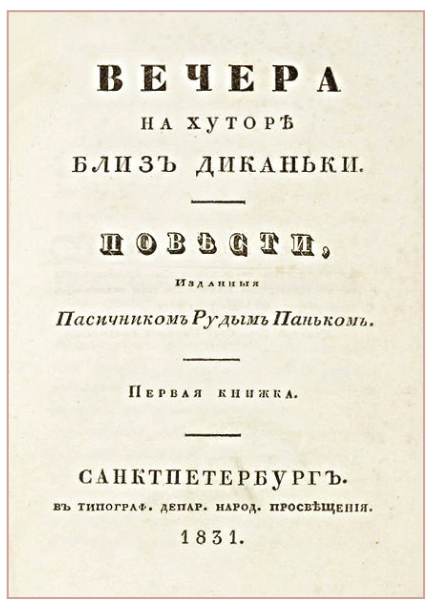

Первое издание книги «Вечер на хуторе близ Диканьки»Н. В. Гоголя |

Повесть «Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала» (1830) сделала писателя известным. В это же время Гоголь перешёл на новую службу. Активно занимаясь литературным творчеством, Гоголь продолжал испытывать себя и на других поприщах: регулярно бывал в Императорской Академии художеств, совершенствовался в живописи.

Настоящую популярность Н. В. Гоголю принёс сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831—1832). Книга насыщена украинским этнографическим материалом, лиризмом и юмором. Главное место в повестях занимает пасечник Рудый Панько. Его именем Гоголь под писал предисловие, ему же приписал и авторство всего сборника. «Вечера...» были одобрительно встречены критикой, их высоко оценили В. А. Жуковский, П. А. Плетнёв. Повести приветствовал А. С. Пушкин: «Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия!..»

Творческая зрелость. Знакомство с известными русскими писателями окрыляло Гоголя-литератора и придавало Гоголю-человеку бодрости и энергии. В это время появились такие гоголевские произведения, как «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и др. Своеобразный талант писателя стал очевиден и был высоко оценён критиками, например В. Г. Белинским.

|

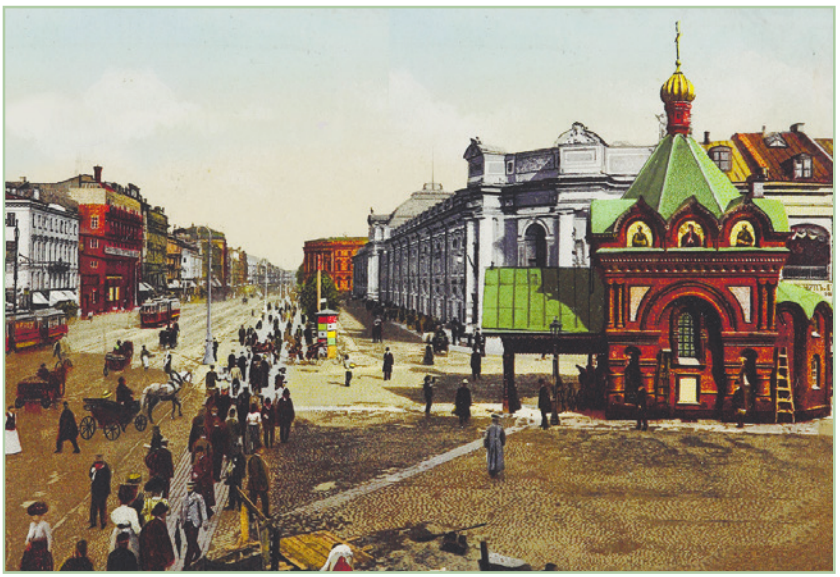

Открытка «Невский проспект» |

В 1835 году почти одновременно выходят два сборника: «Миргород», в котором содержатся повести о прошлом и настоящем Украины, и «Арабески», куда вошли три повести о Петербурге: «Невский проспект», «Портрет» и «Записки сумасшедшего». Тема петербургской жизни продолжается в сатирической повести «Нос» (1834) и в повести «Шинель» (1842), над которой в 1839 году писатель начинает работать. Со временем эти пять произведений стали называться «Петербургскими повестями». Они соединили в себе фантастическое и реальное, сатирическое и лирическое. Гоголевский Петербург, погружённый в пошлую, смешную, страшную обыденность, всё же не лишён своеобразного величия. Оно проступает там, где Божественное начало, вложенное в человеческую душу, борется с дьявольским наваждением. Это противоборство приводит к гибели художника Пискарёва («Невский проспект»), чиновников Поприщина («Записки сумасшедшего») и Башмачкина («Шинель»). Несоответствие реальной жизни и мечтаний героев станет одной из главных тем в произведениях Гоголя о Петербурге.

Акакия Акакиевича Башмачкина преображает мечта о новой шинели: «С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность — словом, все колеблющиеся и неопределённые черты». Изменяется характер мелкого чиновника и сама его жизнь. Мечта превращается в действительность, и Акакий Акакиевич надевает шинель, тем самым словно приобщаясь к «настоящим» чиновникам. Потеря шинели становится причиной трагедии для Башмачкина. Гоголь наполняет частную историю Акакия Акакиевича гуманистическим содержанием. Финал повести является напоминанием каждому человеку о неотвратимости нравственного суда. |

Бюрократическому кошмару Петербурга в сборнике «Мир-город» пть «Миргоротивопоставляется стихия народной жизни. Подзаголовок «Повести, служащие продолжением “Вечеров на хуторе близ Диканьки”» подчёркивает связь с первым сборником. Однако идейная направленносрода» совершенно иная. На это указывал В. Г. Белинский, сравнивая новые повести с «Вечерами...»: «В них меньше этого упоения, этого лирического разгула, но больше глубины и верности в изображении жизни». Гоголь отразил черты современной ему действительности, выявляя причины кризиса натурального помещичьего хозяйства. Например, «высокочеловечный рассказ» (Г. А. Гуковский) «Старосветские помещики» — это грустная эпитафия патриархально-поместному укладу жизни, раскрытому автором с большим сочувствием и грустью. Принцип отображения действительности в её повседневности и обыденности, обозначенный в рассказе, разовьётся далее в основной художественный метод писателя.

Гоголевский реализм стал основой для формирования в русской литературе «натуральной школы».

|

Теоретиком данного течения был В. Г. Белинский, который на материале «Мёртвых душ» Н. В. Гоголя сформулировал основные положения «натуральной школы». Главное содержание произведений — изображение народной жизни, причём без приукрашивания действительности. Для всех писателей «натуральной школы» характерны гоголевские приёмы письма: юмор, ирония, внимание к бытовым деталям, использование канцелярского стиля в комических целях. |

Гоголь-драматург. После успеха «Вечеров...» Гоголь берётся за создание драматического произведения — комедии. Писатель задумал перенести на сцену комизм повседневной жизни. От драматических произведений Гоголь требует жизненной правды, современного содержания, типических характеров.

Гоголь создаёт «невинный» сюжет для семейно-бытовой комедии «Женитьба» (завершена в 1841 году), где отображает купеческо-чиновничью среду. Например, он комично описывает представление героини об идеальном женихе (губы Никанора Ивановича, нос Ивана Кузьмича, дородность Ивана Павловича, развязность Балтазара Балтазаровича). Писатель сопровождает гротескные ситуации (бегство счастливого избранника Подколёсина через окно перед самым венчанием) социальными и психологическими обобщениями.

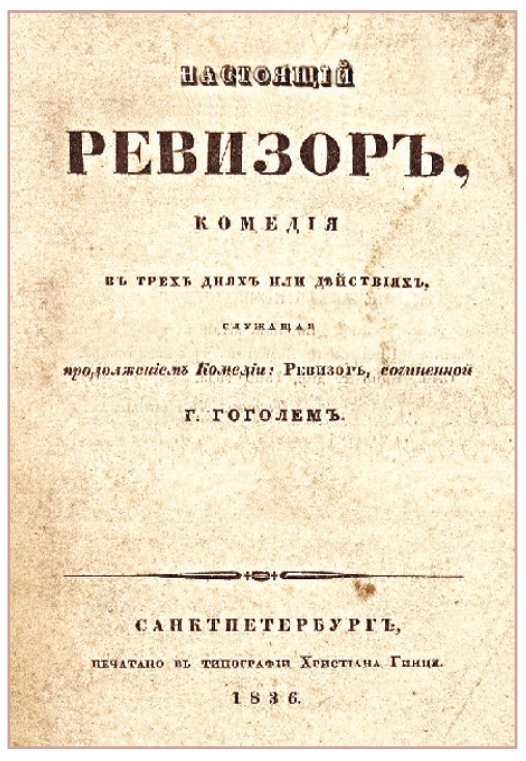

В комедии «Ревизор» (1842) драматург развивает традиции общественной комедии, сформированные Д. И. Фонвизиным и А. С. Грибоедовым, находит новые изобразительные средства.

|

|

|

Первое издание

|

Главная идея комедии — «выставить... на всенародные очи» «пошлость» рабского сознания и полную нравственную несостоятельность его носителей. Эпиграф, предваряющий комедию, предупреждает: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». А авторский комментарий к комедии уточняет: «Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делался и делается Хлестаковым, но, натурально, в этом не хочет только признаться...»

Гоголь надеялся, что зрители и читатели «оглянутся» на себя, осознают глубину собственного нравственного падения и благодаря очистительной силе смеха (Н. В. Гоголь подчёркивал, что в комедии есть «одно честное, благородное лицо» — это смех) сумеют возродить в себе человеческое начало.

После постановки «Ревизора» (1836) появилась масса разгромных статей, в которых комедия трактовалась как произведение бессодержательное и нехудожественное, основанное на «невероятности». Драматурга называли олицетворением «юной России во всей её наглости и цинизме». Гоголь с горечью отмечал, что против него «восстали все сословия».

Последние годы. Н. В. Гоголю требовалось время для восстановления сил, поэтому он отправляется в путешествие. Дорогу писатель любил и называл «единственным лекарством». Около 12 лет писатель прожил за границей: в Германии, Швейцарии, Франции, Австрии, Чехии, Италии. Однако он всегда и везде скучал по России: «Я живу... в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусствами и человеком. Но разве перо моё принялось описывать предметы, могучие поразить всякого? Ни одной строки не мог я посвятить чуждому. Непреодолимой цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнажённые пространства предпочёл я лучшим небесам, приветливее глядевшим на меня» (из письма М. Погодину). За границей идёт работа над поэмой «Мёртвые души».

В 1847 году вышла книга Н. В. Гоголя «Вы бранные места из переписки с друзьями», которая из-за «учительного», проповеднического тона у многих читателей вызвала резкое неприятие (В. Г. Белинский и др.).

Вернувшись в Россию в 1849 году, писатель обосновался в Москве, о которой писал другу: «Ни за что бы я не выехал из Москвы, которую так люблю. Да и вообще Россия всё мне становится ближе и ближе. Кроме свойства родины, есть в ней что-то ещё выше родины, точно как бы это та земля, откуда ближе к родине небесной». Он планировал «проездиться по России», совершить путешествие от монастыря к монастырю, активно общаясь с духовнико́м, старцем Матвеем, мечтал о монастырской жизни.

В марте 1851 года писатель посещает Васильевку и берётся за строительство дома. Но осенью, с наступлением холодов, Гоголь снова испытывает беспокойство и решает выехать в Крым. Позже, почувствовав себя плохо (впервые дорога не лечит!), возвращается в Москву.

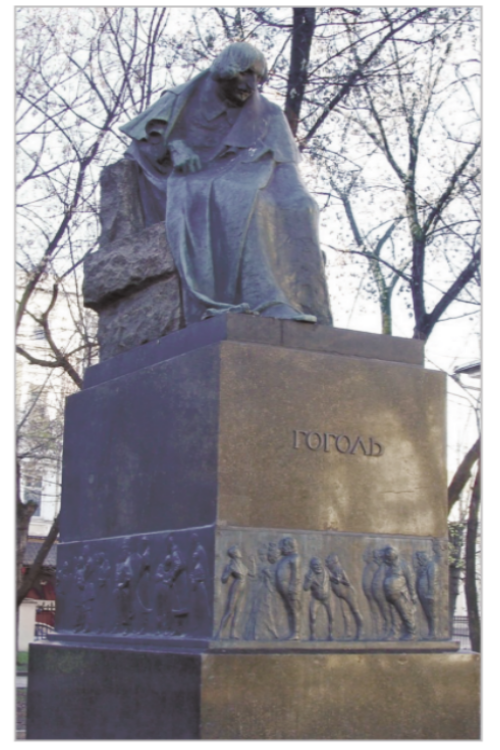

Н. В. Гоголь прожил всего 42 года. Писатель умер 21 февраля (4 марта) 1852 года в доме друзей. Во дворе дома сейчас находится знаменитый памятник Н. В. Гоголю.

|

Н. А. Андреев,

|

Значение творчества Н. В. Гоголя. Вклад писателя в развитие русской литературы огромен. Гоголь оказал существенное влияние на развитие сатиры в творчестве Н. А. Некрасова, Н. Г. Чернышевского и особенно — М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В день смерти Гоголя Некрасов пишет стихотворение «Блажен незлобивый поэт...», в котором получает развитие гоголевская идея о двух типах писателей — «возвышенном», избравшем «одни немногие исключения», сокрывшем «печальное в жизни», и «суровом», «дерзнувшем вызвать наружу... всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь».

Цензурное ведомство запретило публикацию каких-либо материалов о Гоголе. И. С. Тургенев, воспринявший смерть писателя как личное горе, откликнулся словами: «Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова? ... Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем... горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших!»

|

|

1. Перечислите факты из биографии Н. В. Гоголя, которые оказали решающее влияние на формирование личности писателя. 2. Какие темы, проблемы поднимает Н. В. Гоголь в сборнике «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Что характерно для его творческой манеры? 3. Расскажите о петербургском периоде жизни автора. Что нового сказал Н. В. Гоголь о Петербурге в своих произведениях? 4. В чём заключается новаторство гоголевской драматургии? Почему комедию «Ревизор» активно ставят в театрах и сегодня? 5. Расскажите, как в последние годы жизни изменилось представление писателя о целях творчества. В чём трагизм судьбы Гоголя? |

|

|

6. Ф. М. Достоевскому приписывают знаменитую фразу: «Все мы вышли из гоголевской “Шинели”». Как вы понимаете её смысл? |