§ 0—7. Сравнительная характеристика строения дыхательной и выделительной систем у животных

- Вспомните, какие органы дыхания имеют водные и наземные животные. Какие конечные продукты обмена удаляются из организма животного с помощью выделительной системы?

- Как вы думаете? Зависит ли строение дыхательной и выделительной систем от уровня организации животных?

- Вы узнаете об отличительных особенностях строения дыхательной и выделительной систем у разных таксономических групп животных, о характере изменения этих систем в ходе эволюции.

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | Биология. 10 класс |

| Книга: | § 0—7. Сравнительная характеристика строения дыхательной и выделительной систем у животных |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Понедельник, 18 Август 2025, 08:09 |

Сравнительная характеристика строения дыхательной системы у животных

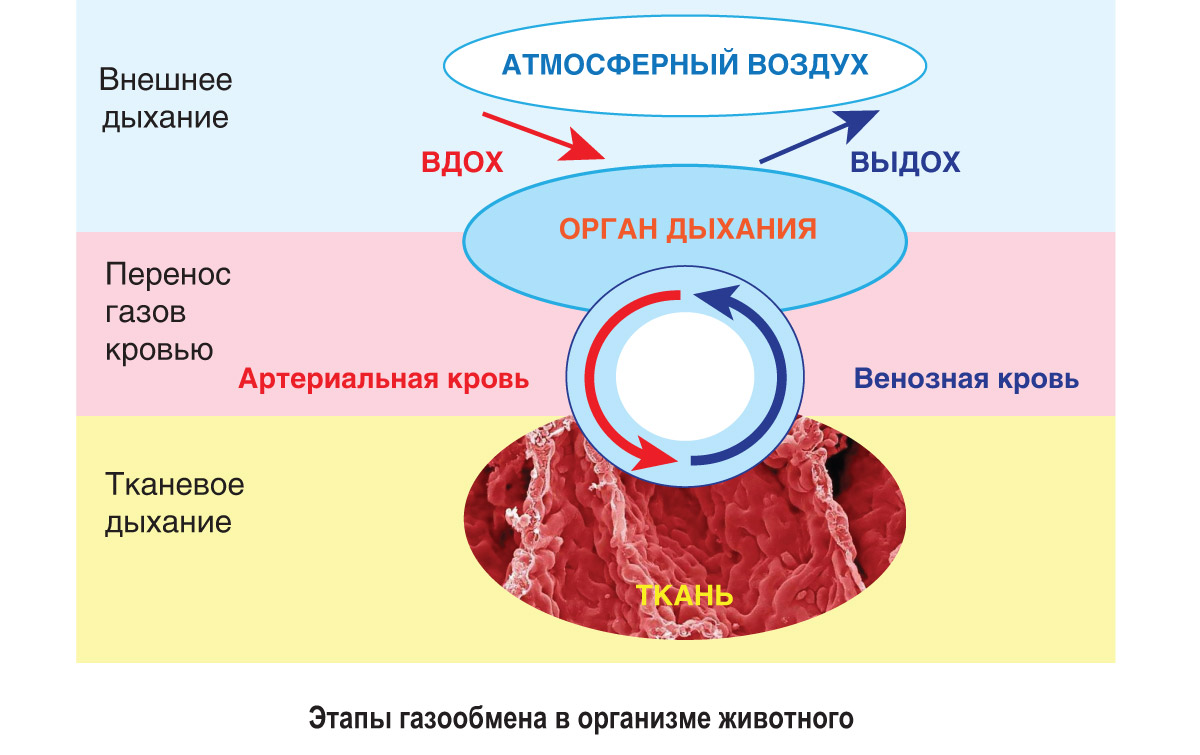

Поскольку большинство животных являются аэробами, то после поступления питательных веществ в клетки тканей для дальнейшего расщепления с целью получения энергии требуется наличие кислорода. Гетеротрофные организмы могут получить кислород только из воздуха. В результате окисления органических веществ в клетках тканей образуется углекислый газ, который подлежит удалению из организма. Совокупность процессов поступления кислорода в организм и выделения из него углекислого газа называется газообменом. Газообмен включает три этапа: внешнее дыхание — газообмен между атмосферным воздухом и органами дыхания; перенос газов кровью от органов дыхания к тканям; тканевое дыхание — газообмен между кровью и тканями.

Совокупность органов, обеспечивающих внешнее дыхание, называется дыхательной системой. Как видно из рисунка, для обеспечения эффективного насыщения тканей кислородом за счет дыхательной системы необходимо согласованное функционирование дыхательной и кровеносной систем. Поэтому одновременно с эволюцией дыхательной системы у позвоночных животных протекала эволюция и кровеносной системы. Это способствовало усилению обмена веществ и повышению энергопродукции. В результате произошел переход от холоднокровности (беспозвоночные, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся) к теплокровности (птицы, млекопитающие). Рассмотрим более подробно этапы эволюции дыхательной системы у животных.

Многоклеточные кишечнополостные, свободноживущие плоские, круглые и некоторые кольчатые (дождевые черви) черви не имеют специальных органов дыхания и дышат подобно протистам — всей поверхностью тела (путем диффузии). У паразитических форм дыхание анаэробное.

Увеличение размеров тела затрудняло снабжение тканей кислородом путем диффузии. Потребность в повышении интенсивности окислительных процессов для снабжения энергией организма привела к развитию специальной дыхательной системы, способной активно поглощать кислород из воздуха или воды. Вначале это были только примитивные органы дыхания — наружные жабры (эпителиальные выросты с капиллярами) у многощетинковых кольчатых червей (нереис, пескожил), при этом в дыхании сохранялось участие кожи.

У моллюсков органами дыхания чаще являются жабры (брюхоногие и головоногие), за исключением тех брюхоногих, которые утратили жабры, а мантийная полость у них превратилась в легкое.

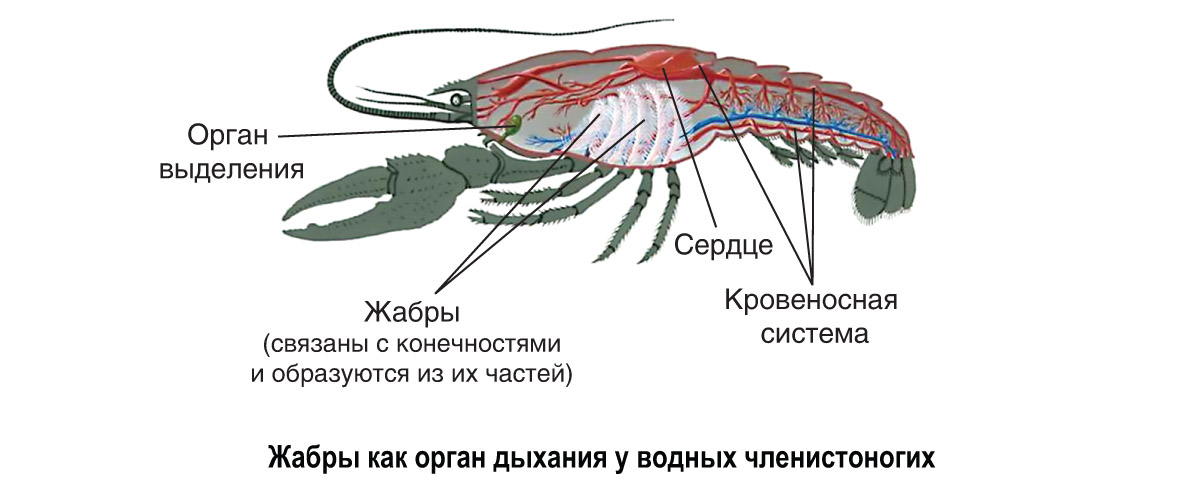

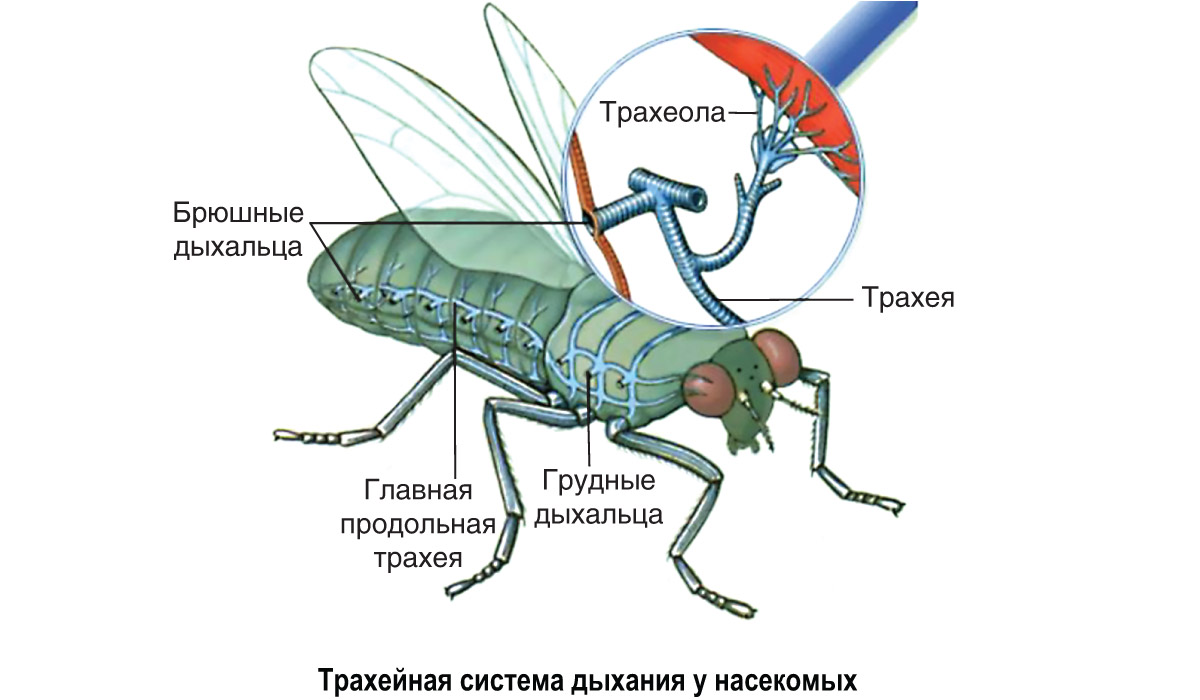

У членистоногих органы дыхания имеют более сложное строение и представлены у водных форм жабрами, а у наземных легочными мешками и трахеями: у пауков — легочные мешки (видоизмененные конечности) и трахеи, а у насекомых — только трахеи.

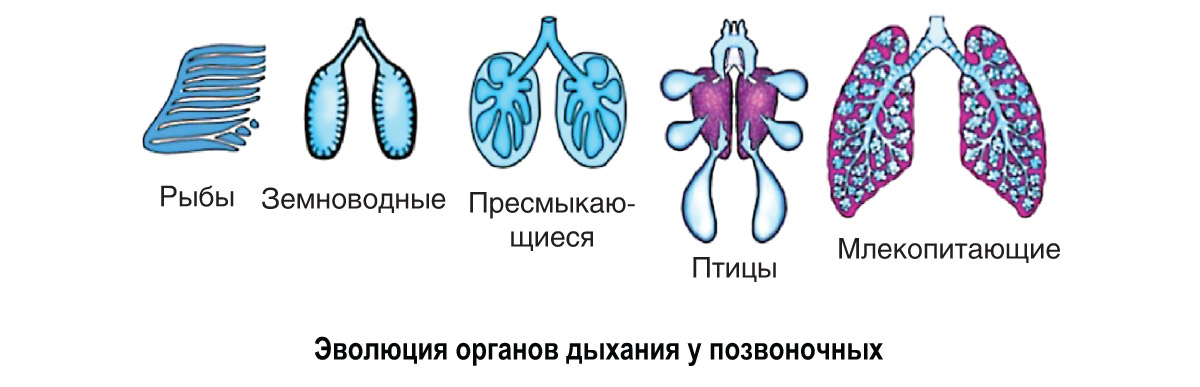

Эволюцию дыхательной системы и усложнение строения органов дыхания у позвоночных можно проследить с помощью таблицы и рисунка.

Таблица. Сравнительная характеристика строения дыхательной системы у позвоночных

|

Систематическая группа |

Органы |

Особенности строения дыхательной системы |

|

Надкласс Рыбы |

Органы дыхания — жабры (жаберные лепестки на жаберных дугах), прикрытые жаберными крышками (у хрящевых рыб отсутствуют) |

У пресноводных рыб дополнительный орган дыхания кожа. У щуковых и карповых в газообмене участвует плавательный пузырь. У двоякодышащих рыб плавательный пузырь превращается в легкое |

|

Класс Земноводные |

Органы дыхания у взрослых особей легкие с ячеистой внутренней поверхностью; кожа; слизистая оболочка ротовой полости; у личинок — кожа, наружные и внутренние жабры |

Воздухоносные пути слабо дифференцированы. Механизм дыхания нагнетательного типа происходит за счет опускания и подъема дна ротовой полости |

|

Класс Пресмыкающиеся |

Органы дыхания — ячеистые легкие. Появляются трахея и бронхи |

Механизм дыхания вентиляционного типа. Внутренняя поверхность легких увеличивается за счет большого количества складок на внутренней поверхности. Вдох и выдох происходят за счет изменения объема грудной клетки |

|

Класс Птицы |

Органы дыхания — губчатые легкие. Есть трахея и бронхи. Часть бронхов образует воздушные мешки, выходя за пределы легких |

Газообмен в легких на вдохе и выдохе — двойное дыхание. В покое дыхание обеспечивается движением грудной клетки, в полете — за счет движения крыльев. Объем воздушных мешков в 10 раз больше объема легких. Певчая гортань расположена в месте разделения трахеи на бронхи |

|

Класс Млекопитающие |

Органы дыхания — альвеолярные легкие. Воздухоносные пути: носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, бронхи |

В гортани имеются голосовые связки. В легких бронхи разделяются на бронхиолы, которые заканчиваются альвеолами, густо оплетенными капиллярами. Общая поверхность альвеол примерно в 50—100 раз больше поверхности тела. Вдох и выдох происходят за счет сокращения межреберных мышц и диафрагмы |

Как видно на рисунке, в органах дыхания позвоночных происходило увеличение дыхательной поверхности путем постепенного расчленения их на более мелкие полости. В результате строение органов дыхания постепенно усложнялось в следующем направлении:

жабры → легкие с ячеистой поверхностью → ячеистые легкие → губчатые легкие с воздушными мешками → альвеолярные легкие.

Таким образом, эволюция дыхательной системы у позвоночных шла в направлении: увеличения дыхательной поверхности органов дыхания, усложнения строения воздухоносных путей, развития органов, обеспечивающих вдох-выдох. При этом совершенствовалась кровеносная система, доставляющая кислород от органов дыхания к клеткам тканей, расположенным внутри организма. Усложнение дыхательной и кровеносной систем обеспечивало общее повышение уровня организации классов позвоночных в следующей последовательности:

хрящевые рыбы → костные рыбы → земноводные → пресмыкающиеся → птицы и млекопитающие.

Сравнительная характеристика строения выделительной системы у животных

В клетках тканей животных под действием кислорода и ферментов протекают реакции, в результате которых образуются конечные продукты обмена, не нужные организму, а порой оказывающие на него токсическое действие. Для их удаления из организма требуется выделительная система. У кишечнополостных нет специальных органов выделения, а продукты обмена у них удаляются путем диффузии через всю поверхность тела.

Впервые специальные органы выделения — протонефридии появляются у плоских червей. Они представляют собой разветвленные канальцы, на внутренних концах которых находятся звездчатые клетки. Наружу протонефридии открываются выделительными порами. У круглых червей они заменяются кожными железами с длинными каналами, заканчивающимися выделительными порами. Выделительная система кольчатых червей представлена метанефридиями, которые более совершенны по сравнению с протонефридиями и включают выделительную воронку с ресничками, выделительный каналец, заканчивающийся выделительной порой. У кольчатых червей метанефридии расположены в каждом сегменте.

У моллюсков впервые появляются почки, которые одним концом открываются в околосердечную сумку, а другим — в мантийную полость.

У членистоногих органы выделения различаются в зависимости от класса. У ракообразных (речной рак) органы выделения представлены парными зелеными железами, которые расположены у основания антенн. У насекомых и пауков органами выделения являются мальпигиевы сосуды, которые представляют собой ветвящиеся, слепо замкнутые на концах выделительные трубочки, передним концом открывающиеся в полость кишки. Кроме того, у насекомых имеется жировое тело (почка накопления), куда из гемолимфы поступают вредные вещества, но не выводятся, а накапливаются.

У позвоночных основным органом выделительной системы являются парные почки — туловищные у рыб и земноводных, тазовые — у пресмыкающихся, птиц и млекопитающих (см. табл.). Образующаяся в них моча по мочеточникам поступает в мочевой пузырь, где накапливается, а затем выводится либо через выделительное отверстие, либо через клоаку. У хрящевых рыб и птиц мочевой пузырь отсутствует.

Таблица. Сравнительная характеристика строения выделительной системы у позвоночных

|

Представители |

Особенности строения выделительной системы |

|

Надкласс Рыбы |

Две лентовидные туловищные почки, лежащие по бокам позвоночника над плавательным пузырем → мочеточники → мочевой пузырь (у костных рыб) → выделительное отверстие. У хрящевых рыб мочевой пузырь отсутствует. Продукт выделения у пресноводных рыб — аммиак, у морских — мочевина, хорошо растворимая в воде |

|

Класс Земноводные |

Две туловищные почки (открываются воронками в полость тела) → мочеточники → клоака → мочевой пузырь → клоака. Основной продукт азотистого обмена — мочевина, хорошо растворимая в воде |

|

Класс Пресмыкающиеся |

Две тазовые почки → мочеточники → мочевой пузырь → клоака. Продукт выделения — мочевая кислота, плохо растворимая в воде |

|

Класс Птицы |

Две тазовые почки → мочеточники → клоака. Мочевой пузырь отсутствует. Продукт выделения — мочевая кислота, плохо растворимая в воде |

|

Класс Млекопитающие |

Две тазовые почки → мочеточники → мочевой пузырь → мочеиспускательный канал → выделительное отверстие. Продукт выделения — мочевина, хорошо растворимая в воде |

Таким образом, эволюция системы выделения у животных шла в направлении создания специализированных органов, обеспечивающих выведение из организма образующихся в процессе жизнедеятельности конечных продуктов распада, а иногда просто токсических веществ. Основное направление эволюции органов выделения у животных — переход от протонефридиев к метанефридиям у беспозвоночных, от них — к туловищным, а затем к тазовым почкам позвоночных.

Повторим главное. У кишечнополостных, свободноживущих плоских, круглых и некоторых кольчатых червей нет органов дыхания. У моллюсков органами дыхания являются жабры или легкие. У водных членистоногих органы дыхания представлены жабрами, а у наземных — легкими и трахеями. Эволюция дыхательной системы у позвоночных шла в направлении увеличения дыхательной поверхности органов дыхания; усложнения строения воздухоносных путей; развития органов, обеспечивающих вдох-выдох. Усложнение органов дыхания у позвоночных можно представить в следующей последовательности:

жабры → легкие с ячеистой поверхностью → ячеистые легкие → губчатые легкие с воздушными мешками → альвеолярные легкие.

Эволюция системы выделения шла в направлении создания специализированных органов, обеспечивающих выведение из организма образующихся в процессе жизнедеятельности конечных продуктов распада, а иногда просто токсических веществ. Основное направление эволюции органов выделения животных — переход от протонефридиев к метанефридиям у беспозвоночных, от них — к туловищным, а затем к тазовым почкам позвоночных.

Проверим знания

Ключевые вопросы

1. У каких животных впервые появились легкие как орган дыхания? Чем было вызвано их появление?

2. Как изменялись легкие в ходе эволюции позвоночных?

3. В чем состоит особенность строения дыхательной системы у птиц?

4. Чем представлена выделительная система у разных типов беспозвоночных?

5. У какого типа животных впервые появились почки как орган выделения? В чем заключается их эволюция?

Сложные вопросы

1. Почему у птиц нет одышки во время полета и не накапливается молочная кислота в мышцах?

2. Врачи утверждают, что табачный дым способствует появлению так называемого «кашля курильщика» и развитию легочных заболеваний. Вы согласны с этим утверждением? Ответ аргументируйте.

3. Кожа у жаб грубая, покрыта бородавками, а у лягушек — голая и всегда влажная. У кого из этих земноводных легкие развиты лучше и почему?

4. Существует ли зависимость между средой обитания организмов и строением дыхательной системы? Ответ подтвердите конкретными примерами.

5. В чем состоит преимущество наличия мочевого пузыря в мочевыделительной системе? Объясните, почему у птиц мочевой пузырь отсутствует.