Н. В. Гоголь

Творческая зрелость. Знакомство с известными русскими писателями окрыляло Гоголя-литератора и придавало Гоголю-человеку бодрости и энергии. В это время появились такие гоголевские произведения, как «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и др. Своеобразный талант писателя стал очевиден и был высоко оценён критиками, например В. Г. Белинским.

|

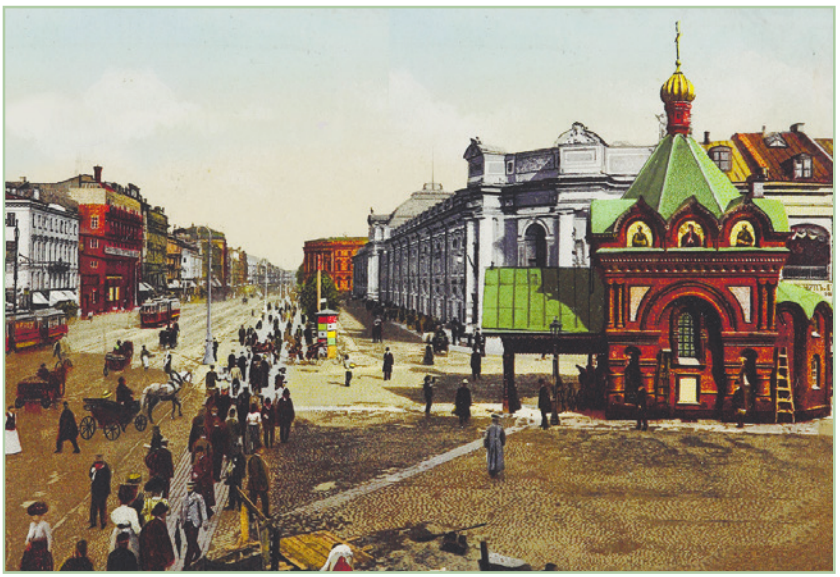

Открытка «Невский проспект» |

В 1835 году почти одновременно выходят два сборника: «Миргород», в котором содержатся повести о прошлом и настоящем Украины, и «Арабески», куда вошли три повести о Петербурге: «Невский проспект», «Портрет» и «Записки сумасшедшего». Тема петербургской жизни продолжается в сатирической повести «Нос» (1834) и в повести «Шинель» (1842), над которой в 1839 году писатель начинает работать. Со временем эти пять произведений стали называться «Петербургскими повестями». Они соединили в себе фантастическое и реальное, сатирическое и лирическое. Гоголевский Петербург, погружённый в пошлую, смешную, страшную обыденность, всё же не лишён своеобразного величия. Оно проступает там, где Божественное начало, вложенное в человеческую душу, борется с дьявольским наваждением. Это противоборство приводит к гибели художника Пискарёва («Невский проспект»), чиновников Поприщина («Записки сумасшедшего») и Башмачкина («Шинель»). Несоответствие реальной жизни и мечтаний героев станет одной из главных тем в произведениях Гоголя о Петербурге.

Акакия Акакиевича Башмачкина преображает мечта о новой шинели: «С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность — словом, все колеблющиеся и неопределённые черты». Изменяется характер мелкого чиновника и сама его жизнь. Мечта превращается в действительность, и Акакий Акакиевич надевает шинель, тем самым словно приобщаясь к «настоящим» чиновникам. Потеря шинели становится причиной трагедии для Башмачкина. Гоголь наполняет частную историю Акакия Акакиевича гуманистическим содержанием. Финал повести является напоминанием каждому человеку о неотвратимости нравственного суда. |

Бюрократическому кошмару Петербурга в сборнике «Мир-город» пть «Миргоротивопоставляется стихия народной жизни. Подзаголовок «Повести, служащие продолжением “Вечеров на хуторе близ Диканьки”» подчёркивает связь с первым сборником. Однако идейная направленносрода» совершенно иная. На это указывал В. Г. Белинский, сравнивая новые повести с «Вечерами...»: «В них меньше этого упоения, этого лирического разгула, но больше глубины и верности в изображении жизни». Гоголь отразил черты современной ему действительности, выявляя причины кризиса натурального помещичьего хозяйства. Например, «высокочеловечный рассказ» (Г. А. Гуковский) «Старосветские помещики» — это грустная эпитафия патриархально-поместному укладу жизни, раскрытому автором с большим сочувствием и грустью. Принцип отображения действительности в её повседневности и обыденности, обозначенный в рассказе, разовьётся далее в основной художественный метод писателя.

Гоголевский реализм стал основой для формирования в русской литературе «натуральной школы».

|

Теоретиком данного течения был В. Г. Белинский, который на материале «Мёртвых душ» Н. В. Гоголя сформулировал основные положения «натуральной школы». Главное содержание произведений — изображение народной жизни, причём без приукрашивания действительности. Для всех писателей «натуральной школы» характерны гоголевские приёмы письма: юмор, ирония, внимание к бытовым деталям, использование канцелярского стиля в комических целях. |